Il est architecte et urbaniste, elle est historienne. Tout à son programme de recherche international sur les rez-de-ville, David Mangin cherche à comprendre non seulement comment fonctionnent aujourd’hui les villes du monde, mais comment fonctionnait la ville au XVIIIe siècle, ce qu’il en était des rues, des cours et des maisons. Qui d’autre rencontrer qu’Arlette Farge, historienne pionnière de la vie quotidienne à Paris au XVIIIe siècle ? Ville, Rail & Transports a assisté à la rencontre. Et, si David Mangin esquisse des parallèles auxquelles en historienne Arlette Farge ne se livre pas… Reste que le dialogue riche fait apparaître les dimensions de la rue d’hier et d’aujourd’hui.

David Mangin. Vivre dans la rue, le titre de l’un de vos premiers livres, cela nous parle. Pour nous, architectes, urbanistes, la rue est un objet mythique.

Le mouvement moderne l’a rejetée, mais, malgré les attaques de Le Corbusier contre la rue corridor — et malgré son talent — elle reste ancrée dans les têtes. Aujourd’hui, dans notre profession, on essaye de « faire de la rue ».

En fait, la rue, on ne sait plus très bien ce que c’est, elle est objet de fantasmes, on fait des simulacres de rue et, de plus, elle est visée par des prédateurs qui veulent la privatiser. Mais elle n’est pas morte.

Après le XVIIIe siècle dont nous allons parler, nous avons connu, avec l’arrivée du trottoir, de la promenade bourgeoise et de la rue haussmannienne, un partage alors nouveau entre espace public et espace privé. Nous entrons aujourd’hui dans une autre période, avec les digicodes et, de ce fait, la disparition d’une profondeur de la rue.

C’est sur ce fond de questions contemporaines que nous retrouvons des questions que vous avez posées, importantes si l’on veut arriver à faire des rues qui ne soient pas que des façades.

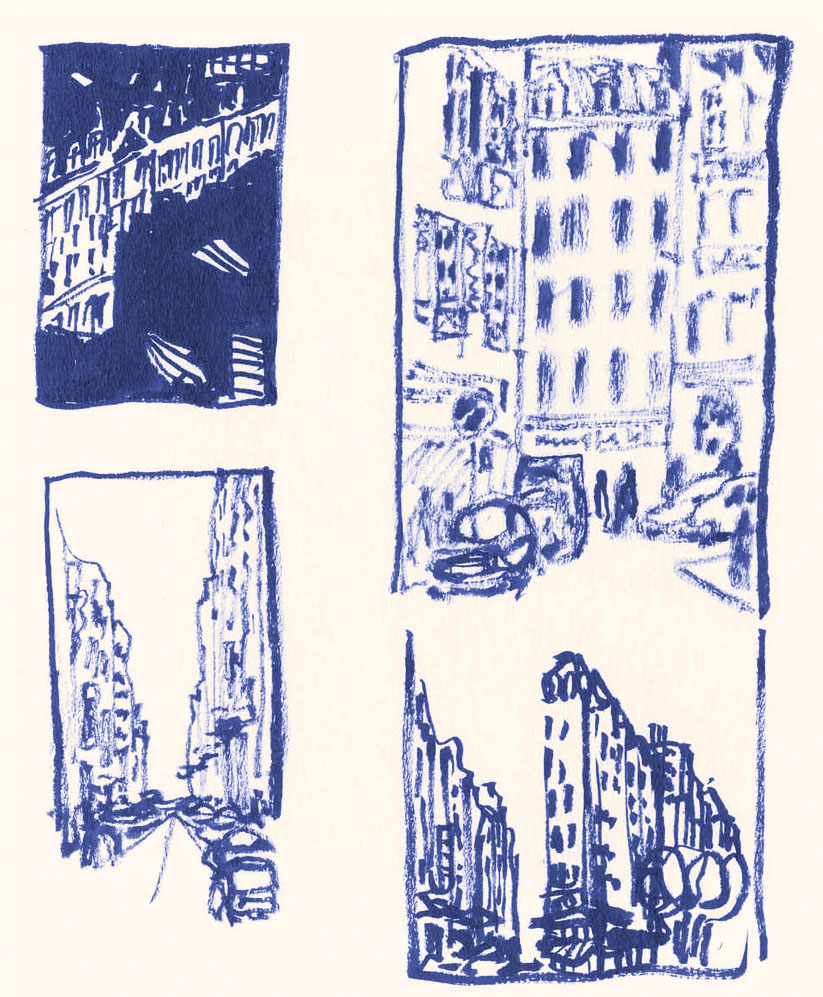

Paris. Dessin de David Mangin extrait de desire lines, éditions Parenthèses, 2015

Arlette Farge. Au moment où j’ai écrit sur la rue au XVIIIe siècle, c’était un peu tabou. Cela n’a pas tout à fait intéressé les historiens et j’ai alors rencontré les urbanistes.

J’exagère peut-être — et je ne l’ai pas écrit comme cela parce que j’étais alors un peu intimidée — mais la rue, au XVIIIe, c’est le corps des gens de la ville. C’est là que tout le monde va, avec les bords de Seine. Soit on a un besoin économique et marchand, soit on a besoin de travailler, soit on est mendiant — et il y en a énormément — soit on va chez le commissaire de police, parce qu’il s’occupe alors de la voirie autant que de la police punitive. Si je devais récrire le livre, j’écrirais : la rue est un corps, et un corps odorant, ce qui inquiète les étrangers tant les odeurs sont fortes, et c’est aussi un corps d’une sonorité absolue.

La rue est mi-urbaine mi-rurale, il y a beaucoup de bosquets, des buissons, tout un espace hétéroclite, qui permet beaucoup de cachettes, d’endroits où l’on peut se sauver, même dans des rues très étroites. De plus, il n’y a pas d’écriteaux de rue, les premiers n’arriveront qu’en 1728, et les gens vont se mettre en émeute pour que cela n’ait pas lieu.

Il y a les marchands ambulants, un nombre d’animaux gigantesque, la taverne, les violences, la police. Il y a de grands moments de solidarité et des explosions physiques, des rixes extraordinairement violentes. J’ai l’idée d’un corps immense qui s’époumone, crie, essaie de survivre, de ne pas aller en prison… Je simplifie, bien sûr ! Est-on heureux ou malheureux ? C’est une question qu’on ne se pose pas, la vie vous impose cette effervescence des corps, cette singularité des rencontres. Mais, attention ! Cette effervescence n’empêche pas qu’il y ait des codes. On pourrait croire qu’on se tutoie dans la rue. Pas du tout ! Même à la taverne, il y a des codes très précis, très jolis. Vous ne touchez pas le cordon du tablier d’une servante.

David Mangin. Vous développez l’idée qu’au XVIIIe siècle espace public, espace privé, espace intime, sont, dites-vous, « confondus ». Par exemple vous parlez souvent des allées et des escaliers. Que s’y passe-t-il et qu’entend-on par là ?

Arlette Farge. Je ne peux pas séparer le bâti de la façon dont les gens vivent. L’allée, c’est le porche avec un « hall » (on n’emploie alors pas ce mot) qui est fermé à 11 heures du soir, quelle que soit la saison, par le logeur de chaque immeuble. Pendant la journée, l’allée est un lieu de sociabilité et un lieu économique très intense. Les marchands ambulants entrent dans les allées et crient leurs cris habituels, sur des mélodies différentes, pour qu’on ne mélange pas la vendeuse de poisson avec le vendeur de couteaux.

Tout en haut des immeubles, il y a les garnis, ce sont des endroits qui donnent les uns sur les autres. Il n’y a pas de palier, aucune intimité. On y trouve, selon un mot qu’on n’emploie pas au XVIIIe siècle, toute la population migrante, puisqu’il y a alors un formidable exode rural. Les gens qui y vivent sont des célibataires, mot qu’on ne dit pas non plus : la femme qui a quitté le village, qui est venue seule ou avec un enfant, ou bien l’homme qui est venu sans sa femme à la ville. Ce qui produit tout une sociabilité sexuelle normalement interdite par l’église et la police, mais ingérable, ingérée et permanente.

L’escalier est un lieu très particulier. C’est, dans les classes populaires, le lieu de la rencontre et du badinage. Un jeune homme monte l’escalier, une jeune fille le descend, le jeune homme a toujours sur lui un petit ruban ou un petit livre ; si la jeune fille est jolie il va le lui proposer, si elle ne l’est pas il va continuer à monter l’escalier, quant à la jeune fille, même si on ne veut pas le croire, au XVIIIe siècle, elle a la possibilité de résister.

Le marchand ambulant qui entre dans l’allée ne va pas monter. C’est la jeune fille, la servante, ou la femme qui va descendre l’escalier à sa rencontre. Ce qui est intéressant, c’est la vision des corps qu’on a dans les archives de police. Avoir été séduite dans un escalier, c’est très intime, le lieu est plus intime que l’allée, l’entrée ou la rue. Mais je ne voudrais pas qu’on croie que l’escalier est le seul lieu où on badine !

Paris/ Oberkampf. Dessin de David Mangin extrait de desire lines , éditions Parenthèses, 2015

David Mangin. Vous parliez de « migrants », même si le mot n’est alors pas utilisé. Il est tentant de faire une transposition avec ce que l’on voit en Chine ou en Afrique aujourd’hui, où il y a beaucoup de migrants, qui se trouvent entre le rural et l’urbain. Comment les migrants rentrent-ils dans la ville ?

Arlette Farge. Le rural au XVIIIe siècle ne cesse d’aller vers la ville, il va prendre les us et coutumes de la ville. Il les prend très facilement, parce qu’à la ville, il y a plein de chevaux, plein d’ânes, de dindons, de pintades, de troupeaux, et de gens qui conduisent les troupeaux.

David Mangin. Est-ce que les pavés rentrent dans la cour, comme un prolongement matériel de la rue ?

Arlette Farge. Non, presque tout est de la terre meuble. Dans la rue, on patauge… Ce qu’on ne voit jamais restitué dans les séries télévisées historiques. La boue est alors constamment signifiée. « Cette terre meuble… », dit-on. Les domestiques, s’ils ont de la boue sur leur livrée, c’est atroce… mais ils en ont plein. Ceux qui sont le plus choqués, ce sont les Anglais, qui arrivent sur les hauteurs de Saint-Cloud et voient qu’en bas on patauge dans la boue.

David Mangin. Louis-Sébastien Mercier dans son Parallèle de Paris et de Londres dit : la ville commence avec le trottoir. Et, aujourd’hui, nous regardons comment les trottoirs se fabriquent par exemple dans les faubourgs d’Hyderabad. L’un fait son paillasson devant sa maison, un autre fait de même, tout le monde se met plus haut que la chaussée et c’est après qu’on fait un trottoir public.

Beaucoup de choses aujourd’hui, dans les cités, se passent dans les escaliers ou dans les ascenseurs. Dans les parkings aussi. Certes les parkings, c’est moche, ce n’est pas écolo… On peut diminuer la place de la voiture et j’en conviens tout à fait mais, si on dépasse une hostilité de principe à la voiture, on observe des pratiques incroyables sur les parkings. Pour certaines personnes, c’est une extension du logement. On y donne rendez-vous pour Le Bon coin, on y achète sa voiture, on la répare, on y déjeune, on y fait une partie de foot, et ce carré de béton devient un espace public, bien plus que des places très artificielles de villes nouvelles qui n’ont jamais marché.

Je m’intéresse à de tels lieux émergents, sans grande présence physique. Par exemple, les blanchisseries automatiques. C’est blafard, mais il s’y passe beaucoup de choses, surtout pour les migrants, les célibataires. Il y aura de plus en plus de lieux semblables, où les rapports entre les gens s’autogèrent. Ils sont surveillés, sous caméra, mais il s’y fabrique de petites sociabilités, qu’on trouve beaucoup moins aujourd’hui dans le commerce classique, du fait des applis. Il y aura de plus en plus de lieux comme ça : small talk et petites sociabilités.

Arlette Farge. Je préfère le ruban dans l’escalier…

David Mangin. Dans La Ville franchisée, on a relevé de plus en plus d’espaces publics ou pseudo-publics. Par exemple un parking de supermarché est gratuit, mais il est privé et surveillé par des vigiles, et on ne peut pas y distribuer un tract. Mon hypothèse, c’est que vont se développer des endroits bâtards, entre public et privé. Ce sont des questions très actuelles. Par exemple, les urbanistes essaient de faire des îlots qu’on puisse traverser. En réalité, très vite, dès la première réunion de copropriété, les gens disent : « On ne veut pas que les gens utilisent notre allée, on laisse éventuellement passer les enfants le matin pour aller à l’école, etc. ». On n’arrive pas à faire une ville traversable à pied. J’en suis arrivé à la conclusion qu’on ne va pas échapper à ce qu’impose ce sentiment de sécurité, avec les codes et autre systèmes numériques mais, au moins, qu’à l’échelle des cours, on peut arriver à faire des choses, des logements donnant sur des cours qu’on puisse traverser… On peut aussi arriver à travailler dans les cours, avec des machines silencieuses… Un retour au XVIIIe ?

Arlette Farge. Les ateliers, au XVIIIe, sont tous à ciel ouvert, et il n’y a pas de trottoir, on travaille dans la rue et, dans les cours aussi, tout le monde travaille en plein air. Mais cela fait du bruit ! Les gens sont incommodés par les bruits, ils le disent, ils le manifestent.

David Mangin. Mettre plus d’informel dans l’urbanisme formel est en effet difficile. Un des grands problèmes, c’est l’aménagement des rez-de-chaussée. Tout le monde pense à mettre du commerce en rez-de-ville, mais on voit bien que le commerce, le travail et le domicile dans la rue du XXIe siècle ne fonctionnent pas comme ça. Il faut se poser la question de façon plus large. La difficulté vient aussi de la façon de décloisonner. Des cartes faites par Google signalent les endroits où des gens paient pour être sur Google… Y compris, au quatrième étage, grâce à une appli… Comme en Asie, où il n’y a aucun problème pour faire du commerce au cinquantième étage ou au niveau moins cinq. Cela va venir. On marche dans la rue, une appli va signaler que le coiffeur se trouve ici… Si on n’est pas sur la carte on crève. Google va rentrer dans la profondeur de la ville et dans l’intimité. En même temps, il y a des limites à ce développement, changer l’usage d’un local dans une assemblée de copropriétaire n’est pas simple. Mais aujourd’hui, on fait des quartiers sinistres parce que ce qu’on est dans un saucissonnage très strict.

Arlette Farge. Au XVIIIe siècle au contraire, il y a un très grand mélange de population. La rue, c’est l’espace dans lequel vivent les classes populaires mais, à Paris, dans le Marais, les hôtels sont mélangés aux immeubles pauvres.

Et une grande marquise, aux Champs-Elysées, elle descend de carrosse avec son chiot, tout petit et gavé de whisky, et là, les femmes, les petites marchandes s’approchent, viennent toucher sa robe— et la marquise ne dit rien. Les gens se voient.

Propos recueillis par François Dumont

Les acteurs publics pris de vitesse par Google

On connaît le danger que peut représenter Google à Toronto (voir VRT n° 625-626). Les risques d’emprise ne se limitent pas à la conception d’un quartier de ville. On peut aussi redouter une main mise sur la ville existante. Vraiment Vraiment, agence définissant son activité comme le « design d’intérêt général », a publié en octobre 2019 une étude sur le sujet, dont Alexandre Mussche, de Vraiment Vraiment, a rappelé la teneur lors de la table ronde sur le commerce et les rez-de-ville du 27 février.

Selon cet article, « Google, via ses différents avatars (Maps, Sidewalk Lab, Google Ads, Waze), se donne progressivement les moyens d’être l’intégrateur le plus puissant des données urbaines dans toute leur diversité. » Les données agrégées dessinent un portrait parfois surprenant mais dans l’ensemble assez fidèle de la ville. Elles « sont cruciales à qui prétend comprendre et transformer la ville ». Or, relève Vraiment Vraiment, « à l’instar de l’insertion de Google Maps sur un site, devenue payante après 10 ans de gratuité, le géant numérique semble ainsi approfondir sa stratégie en trois bandes » :

1. Offrir des outils gratuits aux usagers, basés notamment sur des données publiques

2. Installer un monopole

3. Revendre aux collectivités ces données/outils.

Comme le relève l’étude, au-delà de la simple requête d’itinéraire, les applications de plans deviennent des outils structurants de notre quotidien, « véritables moteurs de recherche multi-critères ». Google se met donc « en pôle position dans le MAAS (en vendant directement dans Maps des trajets Uber, Lime, TC) ». Et, grâce à une fonction de catalogue, les commerçants sont « invités depuis peu à partager en temps réels leurs stocks, étalages, promotions ».

De plus, à l’aide de la réalité augmentée, Google est en train de rendre lisible ce qui se passe derrière les murs et dans les étages, ce qui « va bouleverser la façon de faire enseigne et de faire vitrine », qui ont jusqu’à présent « façonné les formes de la rue ».

Or, regrette Vraiment Vraiment, « les acteurs publics semblent totalement dépourvus d’ambition et d’outils pour analyser de façon critique les stratégies UX (User Experience) des acteurs numériques et leurs conséquences économiques, sociales, culturelles et politiques. Cet angle mort les prive d’une capacité à détecter des signaux faibles pour penser la fabrique de la ville de demain (…), voire conduise tout droit à la confiscation par les nouveaux acteurs de ce qui fait l’essence même de la ville. »

Et de rêver de collectivités territoriales aptes à proposer, à l’inverse de ce que fait Google, une politique publique de la flânerie…

F. D.