Votre panier est actuellement vide !

Archives : Dossiers

Nos années Pepy

Nommé, en 2008, Président de la SNCF, Guillaume Pepy engage l’entreprise sur de multiples fronts : développement du trafic voyageurs, priorité aux trains du quotidien, digitalisation, incursion dans les nouvelles mobilités et internationalisation… A la manœuvre pour unifier SNCF Réseau et Mobilités, il part en ayant mis sur les rails cinq nouvelles sociétés et de nouvelles conditions de travail dans le groupe. Portrait d’un président dont l’histoire se mêle à celle de la SNCF.

« Guillaume Pepy ? Mais de quel Guillaume Pepy parlez-vous ? Il y a autant de Guillaume Pepy que de jours de l’année », disait, un jour, à des journalistes, Frédéric Cuvillier, ministre des Transports. Un portrait à 365 facettes dépassant nos compétences et notre pagination et mettant à mal la patience du lecteur, on se contentera de quelques traits au fil d’une longue histoire.

François Dumont

Naissance du plus grand RER transfrontalier d’Europe

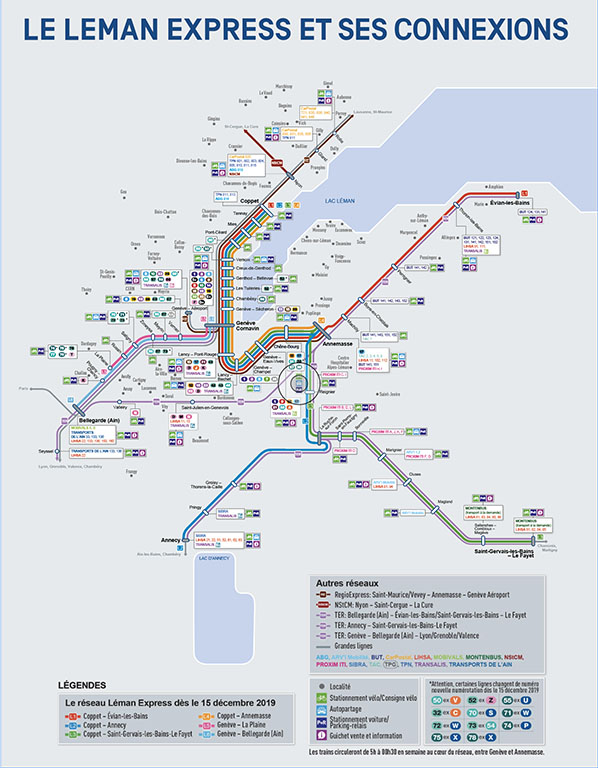

C’est une véritable révolution que Genève et ses environs s’apprêtent à connaître au changement d’horaire de décembre, avec l’ouverture de la liaison ferroviaire CEVA entre Genève et Annemasse, colonne vertébrale du nouveau réseau transfrontalier régional Léman Express, présenté comme le plus grand d’Europe.

Un mois après le prolongement du tram genevois vers Annemasse, le 15 décembre verra l’aboutissement du deuxième grand projet destiné à révolutionner les relations entre Genève et son arrière-pays français : le RER transfrontalier Léman Express (LEX), qui emprunte la nouvelle liaison ferroviaire CEVA (Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse), essentiellement établie en souterrain. La réalisation du CEVA, qui comprend une ancienne amorce de contournement sud du centre de Genève (de Cornavin à La Praille en passant par Lancy-Pont-Rouge), un nouveau tunnel dans le sud de Genève (Champel) et la construction d’une double voie souterraine sous l’ancienne emprise de la voie unique entre les gares des Eaux-Vives et Annemasse, s’est accompagnée d’un programme immobilier et de la création d’une troisième liaison transfrontalière, sous la forme d’une voie verte à l’emplacement de l’ancienne voie des Eaux-Vives et Annemasse.

Dès l’ouverture, 50 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur les six lignes Léman Express (dont cinq transfrontalières), rayonnant jusqu’à 60 km autour de Genève et d’Annemasse, autour du lac Léman et dans les vallées françaises au sud de Genève, une région totalisant plus d’un million d’habitants.

Si le rôle de Genève-Cornavin comme pôle d’échanges s’en trouve renforcé, avec une nouvelle ouverture vers la rive française du Léman et la vallée de l’Arve, la gare d’Annemasse est également gagnante, devenant un pôle d’échanges de premier ordre à l’échelle de la Haute-Savoie (quoique snobé par le tracé du nouveau tram) : du jour au lendemain, ce nœud marginal sur le réseau ferré français se transforme en un point de passage quasi-incontournable vers Genève et tout le réseau suisse.

Sur les six lignes Léman Express (LEX), quatre emprunteront le CEVA. Ce dernier verra aussi passer des trains RegioExpress entre Annemasse et la Suisse. Sur les 16 km du tracé de la nouvelle liaison ferroviaire, 14 km se situant en Suisse, la modernisation des infrastructures ferroviaires et la construction de la nouvelle ligne CEVA, estimées à environ 1,8 milliard d’euros, ont été financées à 86 % du côté suisse (38 % par le canon de Genève et 48 % par la Confédération). Les 14 % restants sont partagés entre l’Etat français, la région Auvergne Rhône-Alpes, le département de Haute-Savoie, l’agglomération d’Annemasse et six communautés de communes. En revanche, les CFF et la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont partagé, à parts quasi-égales, les quelques 460 millions d’euros investis dans les 40 trains Léman Express (les CFF se sont toutefois retrouvés avec un parc initial plus important, soit 23 trains, contre 17 pour Auvergne-Rhône-Alpes, cette région en ayant par la suite commandé 10 autres).

Pour exploiter ces trains, une filiale commune, Lémanis, a été créée par les CFF (60 % des parts) et la SNCF (40 % des parts) le 15 mars 2017, à Genève. Lémanis se présente comme l’« interlocuteur privilégié des autorités organisatrices du Léman Express, chargé de la coordination et de l’accompagnement du conventionnement, de la planification de l’offre ainsi que du marketing et de la communication du produit Léman Express ». Cette exploitation s’articulera autour d’un tronc commun entre Coppet et Annemasse, où le Léman Express circulera de 5 h à 00 h 30 en semaine et 24 heures sur 24 le week-end (un train par heure les nuits de vendredi et de samedi entre 00 h 30 et 5 h, les bus Léman Express complétant le service sur les branches françaises).

Si les cartes en vigueur sont maintenues (OùRA côté Auvergne-Rhône-Alpes et Unireso côté genevois), un nouveau titre de transport Léman Pass sera proposé pour voyager sur les trains, les bus et cars du périmètre Léman Express dans les deux pays, ainsi que sur les trams genevois ou les navettes sur le lac. Ceci afin de profiter pleinement de la complémentarité entre les trains LEX et 15 réseaux de transport public des deux côtés de la frontière.

Patrick Laval

Les Grands Prix de la Région Capitale 2019

Commande massive de bus électriques, entrée en scène des tunneliers pour le prolongement d’Eole et le Grand Paris Express, modernisation du réseau ferroviaire, automatisation de la ligne 4 du métro, révolution billettique, lancement de Véligo Location… Sur fond de crise environnementale, la période est riche en décisions spectaculaires ou travaux massifs qui vont transformer la vie quotidienne des Franciliens. La plupart porteront leurs fruits dans les prochaines années et retiendront l’attention des prochains Grands Prix de la Région Capitale 2019 (informations et inscriptions). Cette révolution des transports, le jury de cette septième édition des GPRC, se penchant sur les réalisations de l’année écoulée, en a examiné les signes précurseurs… tout en étudiant des idées apparemment simples qui peuvent mine de rien changer la vie des gens. Les prix décernés, remis le 10 octobre, seront publiés prochainement.

Notre jury

Ville, Rail & Transports a réuni un jury de spécialistes pour cette septième édition de ses Grands Prix de la Région Capitale : Elodie Hanen, directrice générale adjointe d’Ile-de-France Mobilités, Marc Pelissier, président de la Fnaut Ile-de-France, Bertrand Lambert, journaliste à France 3 (émission « Parigo ») ainsi que la rédaction de VR&T qui était représentée par François Dumont, directeur de la rédaction, Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef et Nathalie Arensonas, journaliste. Un grand merci à chacun pour sa participation active, ses remarques et ses votes.

Les partenaires

BHNS et tramways, la nouvelle vague. Partie 1 : l’année des BHNS

L’année 2019 restera comme un excellent millésime pour les bus à haut niveau de service et pour les tramways qui se multiplient en France. Trait commun : les choix des collectivités sont souvent dictés par des soucis d’économies, et toujours par des considérations écologiques.

Cette année, les bus à haut niveau de service (BHNS) fleurissent avec la rentrée. Les réalisations de Nantes, Lens, Amiens, Biarritz ou Pau se retrouvent aujourd’hui sous les feux de l’actualité. Sans oublier Amiens, inauguré au printemps dernier.

Les constructeurs les appellent maintenant « lighTram », « tram-bus », ou encore « le Tram », tant il est vrai qu’ils entendent, avec leurs véhicules, tangenter toujours davantage les performances du tramway. Il s’agit de devenir presque aussi capacitif que lui, d’où le passage à des véhicules biarticulés de 24 m, et d’être aussi respectueux de l’environnement, ce qui entraîne l’abandon des motorisations traditionnelles au profit des chaînes de traction électriques.

En France, l’actuel essor des BHNS ne doit rien au hasard. L’argent public se faisant de plus en plus rare, ce mode de transport apparaît, aux yeux de nombreux décideurs, comme l’alternative idéale au tramway, qui demeurera toujours un peu plus cher. Les constructeurs mettent aussi volontiers en avant un avantage supplémentaire, spécifique au mode routier : la flexibilité. Une flexibilité dont le mode ferroviaire ne saurait évidemment se prévaloir. En réalité, le BHNS trouve surtout sa pertinence comme transport en commun en site propre, qui se positionne, au niveau performances, entre l’autobus et le tramway. Il est né, voici de nombreuses années, au pays du « tout-automobile ». Sur le continent américain, où il est appelé BRT (Bus Rapid Transit). Tandis qu’en France l’accent est mis sur un design et un aménagement intérieur « haut de gamme », outre-Atlantique on privilégie la circulation sur un vrai site propre. Comme à Curitiba, Bogotá ou Mexico, où les infrastructures jouent un rôle prépondérant dans le système. Les stations sont entièrement couvertes, avec un quai très haut en position centrale, desservies par des véhicules biarticulés à plancher très haut qui permettent un accès au quai de plain-pied. Et la vitesse commerciale est à son maximum. Cette formule extrêmement efficace, au mode d’exploitation très comparable à celui d’un métro, mais particulièrement gourmande en espace, ne saurait être toutefois compatible avec le tissu urbain très dense des agglomérations françaises.

Plus modestes au niveau de leurs infrastructures, nos BHNS de la rentrée innovent, eux, par leur mode de propulsion. Qu’ils fassent appel au « biberonnage » ou bien à la pile à combustible, ils sont, à ce titre, les plus performants de la planète.

Cette année, les tramways connaissent aussi un nouvel essor, même s’il est plus modeste. Tous les six ans, depuis 1994, on assiste à une « vague » de mises en service ou de nouvelles lignes de tram dans les agglomérations françaises. Ce n’est pas un hasard : souvent lancés en début de mandat, les travaux de construction se doivent d’être terminés dans les délais afin de se faire oublier, puis de laisser le temps aux voyageurs d’apprécier les avantages du tramway pour ses temps de parcours, ses fréquences, son confort.

La précédente mandature avait connu une vague d’ouverture d’une amplitude inégalée, qui a vu déferler de fin 2010 à début 2014 les nouveaux réseaux de Toulouse, Reims, Angers, Brest, Dijon, Le Havre et Tours, ainsi que la ligne T2 de Valenciennes.

On peut rattacher à cette vague deux nouvelles réalisations ouvertes après les élections municipales de 2014 : une ligne mal née (après un changement de majorité) à Aubagne et le tram « autrement » de Besançon. Deux villes moyennes qui avaient fait un choix, en apparence économique, du tram « compact » de 24 m. Un choix qui allait ouvrir une brèche dans le monopole d’Alstom sur le marché du tram neuf en France, CAF ayant remporté le contrat de Besançon pour y avoir cru.

Après la crête est venu le creux de la vague. A l’été 2014, alors que se préparaient les projets de TCSP de la nouvelle mandature, les réflexions allaient bon train pour dresser des catalogues de pratiques permettant de réduire le coût du tram, le temps étant aux économies.

Le tram compact d’Avignon a été lancé pour un coût modique, permettant à la cité des papes d’entrer dans le « club » des villes-tramways cette année. Techniquement parlant, on peut ajouter Nice et Caen. Car même s’il reprend en grande partie les anciennes lignes de TVR, le réseau de Caen est vraiment nouveau, de même que la ligne T2 de Nice, colonne vertébrale d’un futur réseau desservant l’ouest de la ville.

En après ? Les « coups partis » (Strasbourg, Bordeaux, Ile-de-France…) ont toutes leurs chances d’atteindre leurs buts lors de la prochaine mandature municipale. Peut-être de nouveaux réseaux de tram verront-ils le jour. Mais les travaux ne manqueront pas, pour la voie et le matériel, alors qu’un nombre croissant de trams dépassent le quart de siècle d’existence. Dans cette perspective, le prochain rendez-vous est l’appel d’offres pour renouveler le matériel roulant de Nantes, ville qui a vu renaître le tram en France en 1985.

Philippe Hérissé et Patrick Laval

Découvrez la suite de cette article dans une seconde partie : « de nouvelles générations de tramways ».

Première partie : l’année des BHNS

L’e-Busway nantais, un géant qui s’alimente par biberonnage

Le nouveau monde des Nemo à Amiens

Tram’bus, guest star du G7 à Biarritz

Le Möbius pour Angoulême, cité de la BD

Pau et Lens roulent à l’hydrogène

BHNS et tramways, la nouvelle vague. Partie 2 : de nouvelles générations de tramways

L’année 2019 restera comme un excellent millésime pour les bus à haut niveau de service et pour les tramways qui se multiplient en France. Trait commun : les choix des collectivités sont souvent dictés par des soucis d’économies, et toujours par des considérations écologiques.

Cette année, les bus à haut niveau de service (BHNS) fleurissent avec la rentrée. Les réalisations de Nantes, Lens, Amiens, Biarritz ou Pau se retrouvent aujourd’hui sous les feux de l’actualité. Sans oublier Amiens, inauguré au printemps dernier.

Les constructeurs les appellent maintenant « lighTram », « tram-bus », ou encore « le Tram », tant il est vrai qu’ils entendent, avec leurs véhicules, tangenter toujours davantage les performances du tramway. Il s’agit de devenir presque aussi capacitif que lui, d’où le passage à des véhicules biarticulés de 24 m, et d’être aussi respectueux de l’environnement, ce qui entraîne l’abandon des motorisations traditionnelles au profit des chaînes de traction électriques.

En France, l’actuel essor des BHNS ne doit rien au hasard. L’argent public se faisant de plus en plus rare, ce mode de transport apparaît, aux yeux de nombreux décideurs, comme l’alternative idéale au tramway, qui demeurera toujours un peu plus cher. Les constructeurs mettent aussi volontiers en avant un avantage supplémentaire, spécifique au mode routier : la flexibilité. Une flexibilité dont le mode ferroviaire ne saurait évidemment se prévaloir. En réalité, le BHNS trouve surtout sa pertinence comme transport en commun en site propre, qui se positionne, au niveau performances, entre l’autobus et le tramway. Il est né, voici de nombreuses années, au pays du « tout-automobile ». Sur le continent américain, où il est appelé BRT (Bus Rapid Transit). Tandis qu’en France l’accent est mis sur un design et un aménagement intérieur « haut de gamme », outre-Atlantique on privilégie la circulation sur un vrai site propre. Comme à Curitiba, Bogotá ou Mexico, où les infrastructures jouent un rôle prépondérant dans le système. Les stations sont entièrement couvertes, avec un quai très haut en position centrale, desservies par des véhicules biarticulés à plancher très haut qui permettent un accès au quai de plain-pied. Et la vitesse commerciale est à son maximum. Cette formule extrêmement efficace, au mode d’exploitation très comparable à celui d’un métro, mais particulièrement gourmande en espace, ne saurait être toutefois compatible avec le tissu urbain très dense des agglomérations françaises.

Plus modestes au niveau de leurs infrastructures, nos BHNS de la rentrée innovent, eux, par leur mode de propulsion. Qu’ils fassent appel au « biberonnage » ou bien à la pile à combustible, ils sont, à ce titre, les plus performants de la planète.

Cette année, les tramways connaissent aussi un nouvel essor, même s’il est plus modeste. Tous les six ans, depuis 1994, on assiste à une « vague » de mises en service ou de nouvelles lignes de tram dans les agglomérations françaises. Ce n’est pas un hasard : souvent lancés en début de mandat, les travaux de construction se doivent d’être terminés dans les délais afin de se faire oublier, puis de laisser le temps aux voyageurs d’apprécier les avantages du tramway pour ses temps de parcours, ses fréquences, son confort.

La précédente mandature avait connu une vague d’ouverture d’une amplitude inégalée, qui a vu déferler de fin 2010 à début 2014 les nouveaux réseaux de Toulouse, Reims, Angers, Brest, Dijon, Le Havre et Tours, ainsi que la ligne T2 de Valenciennes.

On peut rattacher à cette vague deux nouvelles réalisations ouvertes après les élections municipales de 2014 : une ligne mal née (après un changement de majorité) à Aubagne et le tram « autrement » de Besançon. Deux villes moyennes qui avaient fait un choix, en apparence économique, du tram « compact » de 24 m. Un choix qui allait ouvrir une brèche dans le monopole d’Alstom sur le marché du tram neuf en France, CAF ayant remporté le contrat de Besançon pour y avoir cru.

Après la crête est venu le creux de la vague. A l’été 2014, alors que se préparaient les projets de TCSP de la nouvelle mandature, les réflexions allaient bon train pour dresser des catalogues de pratiques permettant de réduire le coût du tram, le temps étant aux économies.

Le tram compact d’Avignon a été lancé pour un coût modique, permettant à la cité des papes d’entrer dans le « club » des villes-tramways cette année. Techniquement parlant, on peut ajouter Nice et Caen. Car même s’il reprend en grande partie les anciennes lignes de TVR, le réseau de Caen est vraiment nouveau, de même que la ligne T2 de Nice, colonne vertébrale d’un futur réseau desservant l’ouest de la ville.

En après ? Les « coups partis » (Strasbourg, Bordeaux, Ile-de-France…) ont toutes leurs chances d’atteindre leurs buts lors de la prochaine mandature municipale. Peut-être de nouveaux réseaux de tram verront-ils le jour. Mais les travaux ne manqueront pas, pour la voie et le matériel, alors qu’un nombre croissant de trams dépassent le quart de siècle d’existence. Dans cette perspective, le prochain rendez-vous est l’appel d’offres pour renouveler le matériel roulant de Nantes, ville qui a vu renaître le tram en France en 1985.

Philippe Hérissé et Patrick Laval

Découvrez notre première partie : « l’année des BHNS ».

Seconde partie : de nouvelles générations de tramways

Caen, le tram troque ses pneus pour les rails

Nice, la ligne 2 s’étend en souterrain

Avignon, le tramway sauve sa peau

Annemasse, le tram de Genève revient en France

Bordeaux, prolongements et nouvelle ligne renforcent le réseau

Lyon, la rocade du sud-est avance

Saint-Etienne, le tram des Verts boucle le réseau

Gares. Nouvelles machines à cash de la SNCF

Pour financer l’entretien et la modernisation de ses 3 000 gares, qui nécessitent des millions d’euros chaque année, la SNCF a choisi d’en transformer certaines, les plus fréquentées, en véritables galeries commerciales, en accordant des concessions à des foncières immobilières. Attirées par des rendements élevés, les enseignes ne se font pas fait prier pour s’implanter dans les grandes gares. Désireuse de mieux profiter de cette manne financière, la SNCF fait peu à peu évoluer son modèle. Mais elle fait aussi face aux critiques sur cette frénésie commerciale.

La France, ses clochers et ses 3 000 gares… D’un côté les très grandes, les parisiennes gares du Nord, Saint-Lazare, Montparnasse, gare de Lyon, gare de l’Est (à côté desquelles Austerlitz et Bercy font figure de Petits Poucets), ou la très importante Lyon Part-Dieu. De l’autre, pas moins de 1 500 haltes ferroviaires réparties sur tout le territoire.

Et partout, des millions d’euros de travaux à réaliser chaque année, que ce soit pour réparer une toiture, réaliser un ascenseur, ou moderniser l’accueil des voyageurs. La SNCF consacre de gros moyens pour implanter de nouveaux services (non seulement des points de presse, mais aussi de la restauration rapide ou gastronomique, des laboratoires d’analyse, des relais colis, du Wi-Fi, une crèche…) et transformer ses gares en lieux de vie, ou pour réaliser des projets de transformation majeure, comme à Paris-Nord ou Lyon Part-Dieu.

Pour trouver des financements et éviter de tout faire supporter aux contribuables ou aux voyageurs, la SNCF a choisi de monétiser ces espaces en les ouvrant largement aux commerces. Résultat, aujourd’hui, les 15 à 20 plus grandes gares de France financent en grande partie l’entretien et les travaux de l’ensemble.

Cette péréquation n’est pas nouvelle : elle a commencé à être mise en œuvre bien avant la création, il y a dix ans, de Gares & Connexions, sous la houlette de Sophie Boissard. C’est d’abord A2C, née il y a 20 ans et depuis rebaptisé Retail & Connexions, qui s’est vu confier la mission de commercialiser les gares.

Depuis cinq ans, Retail & Connexions est passé à la vitesse supérieure, à la demande de Patrick Ropert, alors directeur général de Gares & Connexions. Les équipes ont été renforcées avec l’arrivée d’urbanistes et d’experts des flux commerciaux et des zones de chalandises pour tirer le meilleur profit de ce patrimoine foncier, souvent placé au cœur des villes et fréquenté par dix millions de voyageurs chaque jour.

A leur tête, Antoine Nougarède, ancien d’Unibail et d’Apsys qui a notamment lancé le projet de centre commercial Beaugrenelle. Son objectif : doubler le montant des redevances en dix ans. Les redevances tirées des gares sont déjà passées de 165 millions d’euros en 2014 à 222 millions au budget 2019. L’objectif est désormais de les faire grimper à 300 millions à l’horizon 2024-2025.

« Le commerce n’est pas une fin en soi. C’est un moyen pour atteindre deux objectifs : d’une part faire des espaces agréables et utiles à tous les voyageurs, d’autre part injecter de l’argent dans le système ferroviaire. Les recettes sont entièrement réinvesties chaque année et servent à payer les travaux dans les gares. Elles permettent aussi de réduire les montants des péages demandés aux transporteurs », souligne Antoine Nougarède.

Le modèle mis en œuvre jusqu’à présent et depuis le milieu des années 90 consistait à lancer un appel d’offres pour sélectionner une foncière aux reins suffisamment solides pour financer en grande partie les chantiers dans le cadre d’une concession.

Cela a commencé par la gare Saint-Lazare. Tournant majeur pour la SNCF. A la suite d’un appel d’offres, le chantier et la commercialisation ont été confiés en 1998 à la foncière Klépierre. Le groupe américain avait apporté 160 des 250 millions d’euros investis dans l’opération, en échange d’un contrat sur… 35 ans. Une excellente affaire pour Klépierre qui touche des dizaines de millions d’euros des baux commerciaux, ce qui en fait un de ses actifs commerciaux les plus rentables.

La rénovation de la gare de l’Est (la foncière Altarea Cogedim a investi 55 millions d’euros sur 5 400 m² de surface commerciale inaugurée en 2008 et concédée pour 40 ans), ou celle de Montparnasse toujours en plein chantier (toujours avec Altarea, qui a investi 120 millions pour disposer de 19 000 m² pendant 30 ans) ont suivi sur le même modèle.

Si ces opérations constituent de véritables aubaines pour les foncières, elles le sont nettement moins pour la SNCF qui doit se contenter d’une redevance annuelle. « A Saint-Lazare, les trois quarts des recettes locatives sont récupérées par Klépierre, un des principaux acteurs de l’immobilier commercial en Europe, affirme Antoine Nougarède. A l’époque, il fallait mettre plus de 200 millions d’euros sur la table… Sans ce partenariat, cette rénovation n’aurait pas pu se faire. Ce modèle a eu la vertu de lancer le renouveau des gares françaises », ajoute-t-il.

Analyse que partage Daniel Cukierman. Il devient directeur du Développement des gares en 1998. Le modèle Saint-Lazare, c’est lui. Et, reconnaît-il « A2C s’est professionnalisé nettement depuis. A l’époque, on “bricolait“, mais ce qu’on faisait était tout de même déjà plus intéressant que le statu quo. » Car déjà, se souvient-il, une spirale vertueuse est alors mise en place : « La gare Saint Lazare, depuis qu’il y a des commerces, est claire et propre, et les escaliers mécaniques fonctionnent, comme c’est le cas dans un centre commercial. »

Petit espoir pour la SNCF : le contrat de concession de la gare Saint-Lazare prévoit une clause de rachat possible en 2028. Une belle opportunité que la SNCF devrait regarder de près…

Car la SNCF ne veut plus désormais laisser l’essentiel de la manne entre les mains de foncières immobilières. Pour son projet de transformation de la gare du Nord, l’entreprise publique s’est impliquée de plus près en mettant sur pied une société commune détenue à 34 % par SNCF Gares & Connexions et à 66 % par Ceetrus. La société commune portera le projet d’agrandissement de la première gare d’Europe et gérera les commerces sur une durée de 35 à 46 ans. Un meilleur équilibre et une meilleure répartition des bénéfices.Pour Antoine Nougarède, la SNCF aurait même tout intérêt à garder la main sur les grands projets de rénovation de gare à chaque fois qu’elle le peut. Les enseignes ne se font plus prier pour venir et sont prêtes à payer en conséquence car c’est notamment dans les gares parisiennes que les grandes chaînes affichent leurs plus fortes rentabilités. Certes, il y a de fortes contraintes : horaires à rallonge, baux commerciaux et logistiques compliqués. Mais un énorme atout qui intéresse les professionnels du commerce. « Du trafic, du trafic, du trafic… », résume Daniel Cukierman. Et ces professionnels, alors que le modèle de centre commercial de banlieue va mal, voient les gares prendre le relais. On veut implanter, dit l’ancien patron du développement de gares, « des commerces sur des flux ». Flux d’autant plus intéressants s’il ne s’agit pas uniquement de pendulaires, mais qu’il y a aussi des voyageurs grandes lignes qui restent plus longtemps en gare…

La tentation est donc forte de faire des gares de vastes galeries commerciales. C’est d’ailleurs l’une des principales critiques formulées contre le projet de rénovation de la gare du Nord où il est envisagé de multiplier par plus de cinq le nombre d’espaces commerciaux, passant de 3 500 m² actuellement à pas loin de 20 000 m² à la fin du chantier.

Critiques balayées par Antoine Nougarède, pour qui la métamorphose de la gare permettra de revivifier tout le quartier environnant. « On critique les élus pour avoir laissé construire d’immenses centres commerciaux en périphérie causant la mort des petits commerces en centre-ville. Mais en lien avec les élus, nous contribuons à faire revenir les commerces dans le centre et à vivifier des quartiers qui devenaient parfois moribonds », estime-t-il.

D’ailleurs, pour la gare de Paris-Lyon, la SNCF, qui a décidé de garder la main s’est entendue avec la Ville de Paris et la RATP, également maîtres d’œuvre, pour lancer un nouveau projet de réaménagement des bâtiments et de ses abords. « Les travaux se feront par petits bouts », explique-t-on du côté de la SNCF qui a aussi besoin de l’aide des collectivités pour améliorer l’environnement des gares.

Le projet vise en effet non seulement à étendre la gare de 6 500 m2, mais aussi à requalifier ses alentours jusqu’alors délaissés. Pour renforcer l’intermodalité (RER, train, bus, vélo) le projet prévoit 3 000 m2 supplémentaires de circulations. Une grande façade en verre dotée d’un auvent est aussi prévue coté sud pour améliorer la visibilité de cette gare.

La gare du futur affiche ainsi ses ambitions : faire le lien entre les commerçants et les collectivités pour devenir un maillon du développement économique des métropoles, réunir la ville et la périphérie, instaurer de nouveaux équilibres dans les déplacements en se connectant aux autres modes et en accueillant les nouvelles mobilités. Le rêve d’un rôle majeur comme celui qu’elle a eu au XIXe siècle en participant à l’essor des villes.

Marie-Hélène POINGT

Les nouvelles missions du cluster de Bourgogne

Le site ferroviaire Mecateamplatform, installé dans une ancienne friche minière du bassin du Creusot-Montceau, se développe avec les mises en service de la plateforme Mecateamcluster l’an dernier et du centre de maintenance de locomotives au mois de juin. Fin septembre, ce cluster spécialisé dans les engins de maintenance de la voie organisera pour la quatrième fois ses conventions d’affaires Mecateameetings. Zoom sur un des sites les plus dynamiques de la filière.

Sur le site Mecateamplatform des Chavannes, aux portes de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), les inaugurations se succèdent depuis un an et demi. Pas plus tard que le 20 juin dernier, l’heure était venue de célébrer la mise en service du centre de maintenance de locomotives d’Erion France, filiale des chemins de fer espagnols Renfe et du constructeur suisse Stadler, onze mois après le lancement de sa construction sur la plateforme mutualisée du pôle ferroviaire b09ourguignon Mecateamcluster. Et cette célébration ne sera pas la seule de 2019 dans cette ancienne friche minière du bassin du Creusot-Montceau : elle s’est déroulée deux mois après la réouverture par Patrick Jeantet de son embranchement au réseau ferré national, récemment rénové pour faire face au trafic attendu dans les prochaines années. Dès 2020, il est en effet prévu que plus de 1 200 engins (trains de travaux ou locomotives) transitent chaque année par cette installation terminale embranchée pour bénéficier d’opérations de maintenance.

En 2019 toujours, une troisième célébration se profile sur le même site, avec la livraison de la première tranche du pôle formation. Mais avant d’accueillir ses premiers élèves, ce bâtiment verra se tenir la prochaine convention d’affaires Mecateameetings, les 26 et 27 septembre prochains. Une manifestation professionnelle centrée sur les engins de maintenance des voies ferrées, spécialité du Mecateamcluster.

« Tous les ans, Marie-Guite, il faudra s’habituer à venir sur ce site ! » C’est par ces mots que, lors de l’inauguration du 20 juin dernier, Jean-Claude Lagrange, PDG de la SEM pour la Coopération industrielle en Bourgogne (Semcib, propriétaire du site) et président d’Ecosphère, agence de développement du territoire Creusot-Montceau, a accueilli la présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Et Marie-Guite Dufay de répondre que si « la filière ferroviaire n’est pas celle à laquelle on pense spontanément quand on pense à la région », cette branche « représente plus de 10 000 emplois dans cette région, dont 15 % ici. » Historiquement, l’industrie ferroviaire française est née dans ce sud de la Bourgogne avec la construction des premières locomotives au Creusot. Dans cette région marquée il y a un quart de siècle par la fin des mines et le déclin de la sidérurgie, la branche ferroviaire, en particulier la maintenance des voies, a trouvé une nouvelle vitalité. Non qu’elle l’ait perdue : après tout, le Creusot est le centre d’excellence pour les bogies d’Alstom (adhérent de Mecateamcluster) et c’est dans la gare TGV desservant son bassin que la toute première ligne à grande vitesse française a été inaugurée, en septembre 1981.

Toujours est-il que trente ans plus tard, en 2011, le réseau public-privé Mecateamcluster, dédié à la maintenance ferroviaire, a été créé. Ce cluster fédère aujourd’hui 107 adhérents (PME, grands groupes, organismes de formation, universités et collectivités) dans le bassin du Creusot-Montceau, mais aussi dans le reste de la France (SNCF Réseau, spécialistes de la voie ferrée), voire de l’étranger (gestionnaire d’infrastructure belge Infrarail). Son premier métier est la conception et la réalisation de nouveaux outils, machines et techniques pour les engins de maintenance du secteur ferroviaire. De plus, il assure également la formation initiale et continue de cette filière. Enfin, Mecateamcluster assure la promotion nationale et internationale (par exemple à InnoTrans ou au Sifer) des compétences et du savoir-faire de son réseau. Cette triple mission est reflétée par les trois commissions que compte Mecateamcluster : « Développement commercial », « Innovation collaborative » et « Emploi & formation (à coloration ferroviaire) ».

Patrick LAVAL

La fièvre des nouvelles mobilités

Auto, vélo, scooter, covoiturage urbain : la mobilité se prête bien à l’économie du partage. Depuis un an, le free-floating a bouleversé le paysage urbain, même s’il est trop tôt pour savoir à quels modes de transport il a grignoté des parts de marché. Le modèle économique des start-up reste fragile et la cohabitation entre vélos, trottinettes, piétons et automobilistes tourne au vinaigre. Peu régulatrice, la loi Mobilités dont le vote n’est toujours pas acté, laisse aux maires le soin de les autoriser ou de les interdire.

« Un bordel généralisé » : voici comment l’adjoint chargé de l’Urbanisme à la Ville de Paris, Jean-Louis Missika, qualifiait en juin dernier l’occupation anarchique de l’espace public par les trottinettes. La mobilité partagée – covoiturage, autopartage, vélos en libre service – commençait à prendre ses marques dans les villes françaises. Pour les vélos, le modèle était éprouvé, celui de la traditionnelle délégation de service public (DSP) qui voit les collectivités locales concéder des services (alors) innovants à un opérateur pour les intégrer au réseau de transport public. Ce modèle est chahuté par les enfants terribles des nouvelles mobilités. En moins de deux ans, les opérateurs du free-floating, Cityscoot, Coup, Mobike, Indigo Weel, Lime, Bird, Voi, Dott, Flash, pour n’en citer que quelques-uns, ont fleuri sur nos trottoirs. Même l’ex-champion olympique Usain Bolt s’y est mis. Les constructeurs automobiles (Renault, PSA, Mercedes Daimler) et les loueurs (Europcar, Ada) ne pouvaient pas rater ce virage de l’autopartage sans station.

Dopés par les usages numériques, start-up, loueurs et constructeurs automobiles font déferler leurs voitures, scooters, vélos et trottinettes électriques sur Paris et à moindre échelle sur Lyon, Bordeaux, Grenoble, Toulouse ou Marseille. Toujours partagés, toujours en libre service mais en free-floating ou semi-free-floating (lire le lexique des nouvelles mobilités ci-contre), ces nouveaux objets roulants ont révolutionné les modes de déplacements urbains. Toutefois, impossible d’en connaître le nombre, c’est le secret le mieux gardé par les opérateurs. Rien que dans la capitale, la mairie estime le nombre de trottinettes à 20 000… « Trois opérateurs avec 5 000 trottinettes suffiraient », estime Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l’Urbanisme.

Combinant liberté, vitesse, facilité d’usage, prix et vertu environnementale, les opérateurs de nouvelles mobilités ont signé la fin de l’an 1 de la mobilité partagée. Sans coup férir, les acteurs des transports 2.0 se sont engouffrés dans la brèche ouverte à Paris par l’arrêt brutal d’Autolib’ en 2018 et les déboires de Vélib’. Un immense boulevard s’est offert à eux, avec la bénédiction d’Anne Hidalgo qui a regardé avec appétit ce nouveau mode de transport qui ne coûtait rien au budget municipal. Jusqu’à ce que la situation devienne intenable, « un bordel généralisé », pour citer Jean-Louis Missika. En cause, l’occupation anarchique de l’espace public, l’insécurité routière, l’impossible cohabitation avec les piétons sur les trottoirs pris d’assaut.

Les grandes villes françaises sont devenues des laboratoires pour les start-up de la mobilité, qu’elles soient américaines, chinoises ou européennes. Elles sont toutes venues, même si elles ne tiendront pas toutes la route. A Paris, certaines ont déjà commencé à quitter le pavé.

Les projecteurs se sont braqués sur elles, mais elles ne représentent qu’une part infime du marché des transports urbains : « Le bilan du covoiturage en Ile-de-France pendant les grèves SNCF du printemps 2018 et la subvention publique de 2 euros par voyage est de 2 000 trajets par jour sur un total de 41 millions déplacements quotidiens ! », rappelle Jean Coldefy, directeur du programme Mobilité 3.0 Atec ITS France, dans une tribune publiée en mai dans Le Monde. « Le bilan national de l’autopartage montre que sa clientèle […] utilise les véhicules pour l’essentiel le week-end sur des distances moyennes de 80 km. L’impact sur la mobilité quotidienne est donc quasi nul », poursuit-il. Bref, une révolution très médiatisée mais très douce au final.

Petite poucette

Aujourd’hui, stationner son véhicule partagé sur une borne est devenu ringard. A Lyon, Grenoble, Toulouse ou Strasbourg, les Smart de Citiz se louent d’un coup de « petite poucette », pour citer le philosophe Michel Serre, disparu en juin dernier. C’est-à-dire du bout du doigt sur son smartphone. Elles s’abandonnent n’importe où, du moment que c’est sur une place réglementaire et dans un périmètre autorisé. Même principe à Paris pour Car2go (le service proposé par Daimler), Free2Move (PSA), Moov’in Paris (Renault), Drivy, Ubeeqo (Europcar), Communauto, etc. D’une même pression du pouce, vélos et trottinettes se louent à partir d’une appli, mais se déposent n’importe où. A chaque opérateur son appli, en attendant celle qui regroupera toute la palette des moyens de transport. On entrera dans l’ère du MaaS (Mobility as a Service), le Graal de la mobilité.

« Pendant très longtemps, nous avons vécu avec les mêmes moyens de transport que sont le train, le tram, le bus », constatait mi-juin Sylvain Haon, directeur de la Stratégie à l’Union internationale des transports publics (UITP) lors du sommet de Stockholm. « Depuis une décennie, nous vivons une révolution tous les 18 mois ! Il y a quatre ans, Uber est arrivé, suivi des vélos en free-floating il y a deux ans, et aujourd’hui ce sont les scooters et les trottinettes électriques. Le marché n’est pas encore consolidé, et chaque ville essaie de le réguler comme elle peut. Mais établir des règles sans savoir qui sera toujours vivant dans un an, et quels types de trottinettes, c’est presque impossible », a poursuivi cet observateur international. Les réalités économiques vont se charger de faire le ménage.

Vive concurrence, maintenance coûteuse

Dans cet écosystème en construction, qui survivra ? Sur les 12 opérateurs de trottinettes, quatre ont jeté l’éponge. D’autres suivront peut-être le même chemin, et d’autres apparaîtront. Le Chinois Goobee.bike a retiré ses vélos vert pomme deux mois après les avoir mis en circulation à Paris. Même sortie de route pour les vélos jaunes d’Ofo, Chinois lui aussi. Parmi les survivants, Donkey Republic et Mobike, même si ce dernier a réduit la voilure en Europe. Son patron France, Etienne Hermitte, a fini par prendre début 2019 les commandes de Navya, le constructeur de navettes autonomes.

Si les clients sont au rendez-vous (Lime et Bird annoncent 10 millions de trajets en un an à Paris), la rentabilité est aujourd’hui inexistante. Pour les principaux opérateurs sur le marché français – Uber, Lime, Bird – c’est encore un gouffre financier. Même si ces start-up brassent des millions, le chemin pour parvenir à l’équilibre économique est aussi long qu’incertain. Dans une étude publiée en mai, le Boston Consulting group (BCG) calcule que le prix moyen d’une course en trottinette est de 3,50 dollars (environ 3,15 euros) ; après déduction des coûts d’exploitation, l’opérateur en retire un bénéfice d’exploitation de 0,65 dollar (environ 60 centimes d’euros), soit 3,25 dollars par jour (trois euros) à raison de cinq courses quotidiennes par engin. A ce rythme, il faut 115 jours pour amortir le coût d’acquisition d’une trottinette, alors que sa vie moyenne est de trois mois, selon le BCG. Or, les nombreuses dégradations, les vols et la maintenance grignotent tout bénéfice. Dégradations qui entraînent aussi des difficultés pour le concessionnaire de Vélib’ à Paris, Smovengo, heureusement protégé par le contrat de DSP signé avec le syndicat mixte Autolib’ Velib’ Métropole. L’ancien monde, ça a parfois du bon…

Pour sortir de l’impasse, les opérateurs du free-floating travaillent deux axes : améliorer la robustesse du matériel et optimiser la logistique de recharge et de relocalisation des véhicules en ville. Pourtant assurés par des juicers qui collectent, rechargent et redispatchent les véhicules pour quelques euros, « branchent des groupes électrogènes dans les parkings », rapporte Paul Valencia, responsable des Solutions digitales d’Indigo (Vinci), ou louent des camionnettes diesel pour recharger en masse les trottinettes, la nuit ! Ces opérations représentent 50 % charges d’exploitation, selon les calculs du BCG.

Adopte un vélo

On connaissait adopteunmec.com, voilà que l’on peut aussi adopter un vélo ou une trottinette. Déjà implantée à Oxford (Royaume-Uni) et Angers (Maine-et-Loire), la start-up Pony Bikes a débarqué en juin à Bordeaux et compte sur son concept « Adopte un Pony » pour se démarquer. Elle offre la possibilité à ses clients de devenir propriétaires d’un vélo (220 euros) ou d’une trottinette électrique (720 euros) auparavant voués au semi-free-floating, pour leur propre usage. Ou bien pour le louer à d’autres, comme il le ferait pour leur voiture sur Drivy. Les réservations se font sur la plate-forme numérique qui empoche la moitié du coût de la location au passage « et assure les réparations », indique Paul-Adrien Cormerain, son cofondateur. L’objectif ? En finir avec les problèmes de vandalisme tout en remplissant le portefeuille des propriétaires.

Les acteurs de l’autopartage peinent, eux aussi, à trouver un modèle économique stable. Un taux d’abonnement élevé et une fréquence d’usage importante ne suffisent pas à assurer la profitabilité du service, comme l’a démontré l’échec d’Autolib’. « L’innovation dans les business models est capitale pour assurer la continuité de ces services dans le temps, et pour en faire des composantes clefs des systèmes de transport urbain », constate le bureau 6T dans une étude publiée sur son site. 6T a également dressé le profil type des « trotteurs ».

Pas de casque obligatoire à 20 km/h

A ce business model difficile à trouver, est venu s’ajouter le ras-le-bol des citadins, les accidents et la grogne des maires qui n’ont d’autres choix que de réguler. Toulouse et Strasbourg ont interdit le free-floating (lire le témoignage de Jean-Baptiste Gernet, maire adjoint de Strasbourg, page suivante). Bordeaux l’accepte sous condition.

« Un vent anti-free-floating a soufflé dans l’hémicycle pendant l’examen de la LOM », rapporte le député des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulesi. D’autant qu’en plein examen à l’Assemblée nationale, survenait le premier accident mortel de trottinette à Paris. La LOM (qui n’est toujours pas votée) et le nouveau Code de la route attendu pour la rentrée se contentent de combler les vides juridiques et de réglementer les usages, PV à l’appui (135 euros en cas de circulation sur les trottoirs). Mais globalement, le projet de loi est peu prescripteur : libre aux maires, après avis de l’autorité organisatrice de mobilité (communauté de communes, métropole, région selon les cas) d’autoriser ou d’interdire le free-floating, de définir le nombre d’opérateurs, le montant des redevances d’occupation de la voie publique et les conditions de stationnement.

L’idée des « hubs » fait son chemin, le candidat LREM à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux dit vouloir un Trottlib’ sur le modèle des vélos en libre service Velib’. Avec de vraies stations comme Knot (lire l’encadré page suivante) ou des stations virtuelles comme Zoov, en test à Saclay (Essonne).

Seule la vitesse maximum (20 km/h) et l’âge minimum (12 ans) pour circuler à vélo ou trottinette seront définis par décret. Et le casque ne sera pas une obligation : « Si on avait rendu le port du casque obligatoire pour les trotteurs et les cyclistes, on signait la fin de ces nouvelles offres de mobilités », défend Jean-Marc Zulesi. La ceinture de sécurité a-t-elle signé la fin de la voiture en ville ?

L’acte 3 des nouvelles mobilités

Le secteur du free-floating est en effervescence mais il fait de moins en moins de bulles. « La plupart de ces start-up vivent sur une disponibilité sans précédent d’argent privé qui ne sait où s’investir et qui finance à fonds perdu des déficits d’exploitation, en espérant des bénéfices virtuels bien incertains. Cela ne durera pas. Elles cherchent d’ailleurs aujourd’hui à se faire subventionner par le secteur public », constate Jean Coldefy. Les plus « puissants » tentent déjà de se rapprocher des opérateurs de transport public pour devenir l’un des maillons de la chaîne : celui du dernier kilomètre. Uber a signé avec la régie des transports de Nice pour ses vélos et ses trottinettes rouge coquelicot mais aussi son transport à la demande en voiture dans les zones peu denses. La régie subventionne la course si aucune autre offre de transport public n’est disponible. La start-up de covoiturage urbain, Klaxit, sera prochainement intégrée dans le réseau des transports de Nantes et subventionnée par la collectivité locale. L’acte 3 des nouvelles mobilités est en train de se jouer.

Nathalie Arensonas

Allison, le géant mondial aux sept millions de transmissions

La nouvelle usine de Szentgotthard, en Hongrie, est l’un des trois grands sites de production d’Allison. Le géant mondial de la boîte automatique a déjà livré, dans le monde, plus de sept millions de transmissions. Une success story initiée outre-Atlantique, durant la première guerre mondiale, par un passionné d’automobile, créateur à ses heures du fameux circuit d’Indianapolis…

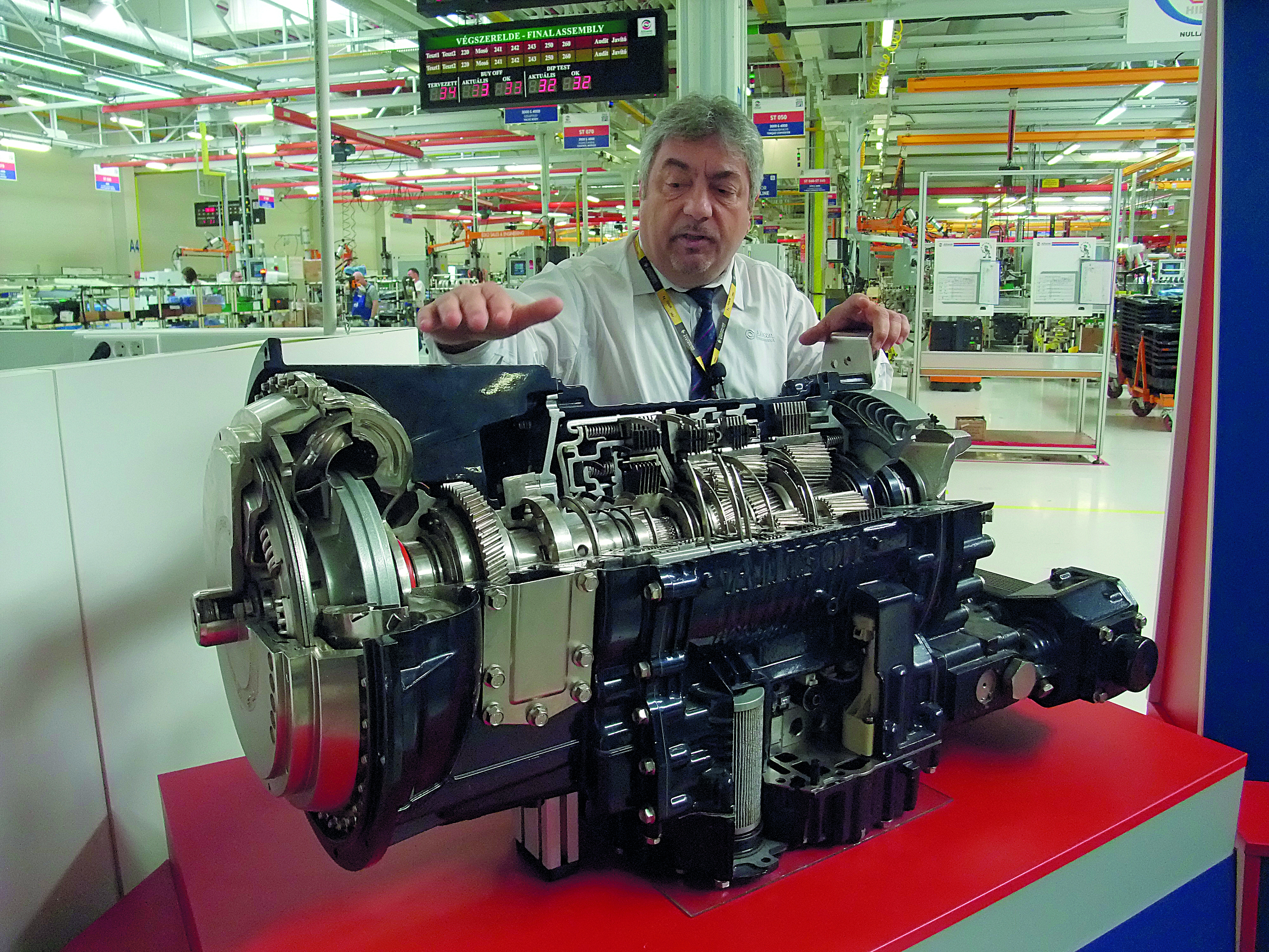

Sur cette boîte « éclatée » (ci-contre), Peter Rezsnyak, directeur du site, présente les dispositions constructives propres aux transmissions Allison à convertisseur de couple. Citoyen américain né en 1872 dans l’Etat du Michigan, James-Asbury Allison aura marqué l’histoire pour avoir été un entrepreneur de génie. Très tôt, ce fils d’industriel se passionne pour l’automobile. C’est ainsi qu’il est l’un des quatre fondateurs du fameux circuit d’Indianapolis, qui ouvre ses portes en 1909. Six ans plus tard, James Allison lance sa propre entreprise, à l’origine de l’actuelle société Allison Transmission.

Déjà en 1915, la qualité du produit et l’excellence de sa finition sont, chez lui, deux obsessions. A l’intention de ses premiers ouvriers, il fait placarder, au-dessus de leurs postes de travail, une maxime qui résume sa philosophie : « Tout ce qui quitte cet atelier en mon nom doit être l’œuvre la plus parfaite possible »

Quatre ans après le démarrage de l’entreprise, James Allison et son écurie de course automobile remportent les célèbres 500 Miles d’Indianapolis. Dans les années 30 et jusqu’à la fin de la dernière guerre, l’usine d’Indianapolis fabrique le moteur d’avion V1710, qui sera produit à plus de 70 000 exemplaires.

Stéphane Gonnand, directeur Marketing d’Allison France : « Nous nous situons entre le constructeur et l’utilisateur. » La première boîte

de vitesses automatique au mondeToutefois, c’est grâce à l’invention de la première boîte de vitesses automatique au monde pour véhicules lourds qu’Allison va révolutionner le monde du transport routier, en se positionnant, dès 1946, sur ce marché. Un an plus tard, l’entreprise expédie à General Motors les toutes premières transmissions de ce genre, qui sont destinées à être montées sur les autobus urbains que livre le grand constructeur américain.

Ce sont elles qui équiperont notamment les iconiques autobus « Fishbowl » (bocal à poissons) du grand constructeur américain, qui seront construits à plus de 44 000 exemplaires, de 1959 à 1986, d’abord aux Etats-Unis, puis au Canada. Aujourd’hui, Allison s’affiche comme le leader incontesté dans le segment des boîtes entièrement automatiques destinées aux camions de moyen et fort tonnage, ainsi que dans celui des systèmes de propulsion hybrides.

L’entreprise est aussi très présente sur le secteur particulier des autobus et autocars. De longue date, la recherche de l’innovation est ancrée au cœur de ses préoccupations. C’est ainsi qu’elle détient, à l’heure actuelle, plus de mille brevets d’invention.

Resté fidèle à ses origines, Allison Transmission a toujours son quartier général basé à Indianapolis, capitale de l’Etat d’Indiana. A ce jour, la société a livré, dans le monde, plus de sept millions de transmissions. Quelque 20 000 flottes en sont les fidèles clients depuis déjà de longues années. Plus de 300 ensembliers achètent des transmissions Allison pour les monter sur leurs véhicules, au rang desquels on compte Iveco, Solaris, Van Hool, Optare, Volvo, Scania, Mercedes et MAN en Europe ; Gillig, New Flyer, Motor Coach Industries, NovaBus, Nabi, Blue Bird et Autocar aux Etats-Unis ; ou encore King Long en Chine, pour n’en citer que quelques-uns. Aujourd’hui, Allison Transmission emploie environ 2 700 collaborateurs, et son chiffre d’affaires dépasse les deux milliards de dollars (1,8 milliard d’euros).

Une présence planétaire

Dans le monde, il existe environ 1 400 distributeurs de la marque, dont 1 150 sur le continent américain. On en recense 130 pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et 95 sur le secteur Asie-Pacifique. La firme dispose de sites de production ou d’implantations industrielles à Chennai (Inde), São Paulo (Brésil), Shanghai (Chine), Tokyo (Japon), Sliedrecht (Pays-Bas), et Szentgotthard (Hongrie). Sa dimension planétaire est illustrée par la répartition géographique de ses ventes, dont 85 % environ se réalisent hors de l’Europe.

Le site de production de Szentgotthard se situe à proximité immédiate de la frontière austro-hongroise, à 254 km de Budapest. En l’an 2000, Allison y démarre l’assemblage des transmissions de la série 3000, ainsi que des boîtes Torqmatic conçues pour les autobus urbains.

Cinq ans plus tard, c’est au tour de la série 4000 d’y entrer en production. En avril 2008, la 100 000e transmission construite à Szentgotthard sort de chaîne. Les nouveaux halls de l’usine sont inaugurés le 4 octobre 2011 et, dès le 17 du même mois, le centre de « customisation » devient opérationnel. Ainsi, les transmissions peuvent-elles être personnalisées sur place, selon les spécifications particulières du cahier des charges de chaque constructeur. Désormais, l’usine est donc en capacité de distribuer directement les transmissions à ses clients.

Un des centres de production en Hongrie

Aujourd’hui, le site de Szentgotthard occupe une superficie de 106 100 m2, dont 13 200 m2 de bâtiments. L’édification de la nouvelle usine a commencé le 21 septembre 2010. Elle s’est achevée le 22 avril 2011.

Dans la foulée, les lignes d’assemblages y ont été réinstallées entre les 22 avril et 30 mai de la même année. Les transmissions entièrement automatiques qui y sont produites appartiennent toujours aux séries 3000 et 4000, pour les camions de moyen et fort tonnage, ou Torqmatic, pour les autocars et autobus. Ce sont toutes des boîtes à six vitesses, voire sept sur certaines « Série 4000 » de très grande puissance (jusqu’à 597 kW).

Les trois familles de transmission peuvent être équipées d’un ralentisseur intégral. La famille des Torqmatic, spécialement développée pour une utilisation en transports urbains et interurbains, se caractérise par une gamme de puissances allant jusqu’à 410 kW, ainsi qu’un couple qui peut atteindre les 2 550 Nm. La plus grande dimension de ces boîtes à convertisseur de couple s’étage entre 740 et 793 mm selon les modèles, et leur masse, avant remplissage en huile, varie de 289 à 411 kg.

Sur le plan mondial, les moyens de production, chez Allison, sont aujourd’hui sollicités de la manière suivante : la grande usine nord-américaine d’Indianapolis, aux Etats-Unis, continue à fabriquer l’ensemble des transmissions figurant au catalogue ; celle de Chennai, en Inde, se limite aux séries 1 000 et 2000, qui correspondent aux véhicules dont les poids totaux autorisés en charge s’établissent entre 12 et 16 t ; enfin, celle de Szentgotthard, en Hongrie, s’investit sur le créneau des véhicules de plus de 16 t, avec un peu moins de 50 % de cette production dévolus aux véhicules de transport en commun de personnes.

Dans ce dernier secteur, l’usine hongroise compte plus particulièrement, parmi ses grands clients, les constructeurs Van Hool et Evobus Daimler. Elle distribue ses produits dans toute l’Europe (jusqu’à la Russie), mais aussi au Moyen-Orient, ainsi qu’en Afrique (essentiellement l’Afrique du Sud, caractérisée par un gros volume de commandes pour le camion). La Turquie, également, est un marché important, qui affiche de surcroît une progression constante.

Un choix : pas de stock

A Szentgotthard, on ne fait pas de stock : chaque transmission a un client attitré dès son entrée en fabrication. La production s’y organise en deux services de huit heures, cinq jours par semaine. La chaîne d’assemblage, longue de 110 m, adopte, assez classiquement, une forme de « U ».

Sa ligne principale comporte seize étapes successives. Depuis l’entrée jusqu’à la sortie, le temps nécessaire à la fabrication d’une transmission s’élève à 2 heures et 50 minutes. A proximité immédiate de la chaîne, on trouve une zone dévolue aux tests, avec huit stations, ainsi que huit postes individuels d’assemblage dans le centre, attenant, de « customisation ». Environ 70 % des transmissions qui sortent de Szentgotthard sont déjà customisées selon les souhaits des clients.

Au sortir des tests, les transmissions font l’objet d’un lavage intensif, et d’un essai d’étanchéité de leurs carters en aluminium. Elles sont plongées dans une cuve remplie d’eau sous pression, et vont y demeurer trente minutes dans un sens, puis autant dans le sens opposé après avoir été retournées, afin d’éviter que des traces d’huiles résiduelles ne viennent colmater d’éventuels pores dans le métal. On s’assure alors que des bulles d’air ne s’échappent pour remonter vers la surface, ce qui trahirait un défaut d’étanchéité du carter.

Par ailleurs, chaque jour, une transmission fabriquée la veille est entièrement démontée, et chacun de ses constituants élémentaires est examiné, en vue de traquer tout éventuel écart par rapport aux tolérances, même si celui-ci n’entraînait aucune dégradation du fonctionnement de la boîte. Lorsqu’un tel écart est découvert, les dix unités sorties avant celle incriminée, ainsi que les dix autres qui l’ont suivie, sont écartées et, à leur tour, vérifiées, afin de pouvoir s’assurer que le défaut reste bien contenu.

Depuis toujours, la culture du « contrôle qualité » est profondément ancrée chez Allison, qui met ainsi en œuvre, tout au long de la chaîne de fabrication, pas moins de 214 dispositifs de détection d’un risque potentiel de malfaçon. Par exemple, le système mesure les couples de serrage, et s’oppose à la poursuite de l’assemblage tant que la valeur nominale n’est pas atteinte. Le problème peut être dû à l’intercalage d’une impureté, que l’opérateur doit alors retirer, avant de recommencer à serrer, jusqu’à ce que le système l’autorise à continuer.

Chaque jour ouvré, 80 nouvelles transmissions sortent du site hongrois, qui emploie 110 collaborateurs. La main-d’œuvre est composée de techniciens hautement qualifiés et expérimentés, avec un très faible turn-over, et un âge moyen relativement élevé. Savoir retenir dans le temps des collaborateurs disposant d’une telle qualification est sans nul doute un challenge supplémentaire pour Szentgotthard : « Vu la proximité de l’usine avec la frontière autrichienne et la différence des niveaux salariaux qui subsistent encore entre les deux pays, l’attirance pour aller travailler en Autriche est grande », concède Peter Rezsnyak, directeur du site.

Le seul à ne produire que des transmissions automatiques

Allison présente la singularité d’être le seul industriel au monde à ne produire que des transmissions automatiques, une spécialisation qu’il exerce de surcroît sur une gamme extrêmement étendue de véhicules, depuis les utilitaires légers de 3,5 t jusqu’aux engins de chantier ou de mine qui peuvent dépasser les 100 t de poids total autorisé en charge ! Ces transmissions associent les vertus d’une boîte automatique, qui ne génère aucune usure mécanique, à celles du convertisseur de couple, qui multiplie par un facteur 1,8 à 2,5 ledit couple, tout en offrant la souplesse d’un fonctionnement hydraulique dépourvu de frottement.

Le conducteur n’utilise pratiquement plus alors que son pied droit, tandis que le convertisseur de couple prend en charge le reste du travail : tout revient finalement à un « patinage hydraulique » ! Il lui suffit d’accélérer et, dès que le couple est là, toute la motricité requise peut passer sans jamais induire le risque de déraper.

Le convertisseur de couple n’est utilisé que dans la phase de lancement du véhicule (essentiellement sur le seul premier rapport) pour décoller la charge. Ensuite, le convertisseur est shunté au profit d’un fonctionnement en prise directe. Avec la multiplication du couple, il en résulte des performances assez exceptionnelles en accélération, voisines de la traction électrique, et qui ne sauraient bien sûr se retrouver sur les boîtes robotisées. Ces dernières, au demeurant, ne sont que des boîtes « automatisées », mais nullement des boîtes « automatiques », en ce sens qu’il s’agit de boîtes mécaniques étant équipées d’un robot pour en changer les rapports, insiste-t-on du côté du fabricant.

De plus, dans la technologie Allison, la boîte demeure toujours engrenée, gérant d’elle-même son fonctionnement en puissance et couple continus. Jamais la chaîne cinématique n’est ouverte au passage d’un rapport. Il n’y a donc plus aucun à-coup, et même un conducteur très moyennement doué parviendra à assurer une excellente prestation, avec le seul risque, s’il se lâche vraiment trop, de consommer un peu plus de carburant (alors qu’en principe ce type de transmission l’économise).

A preuve, cette histoire authentique, rapportée par un autocariste de l’est de la France qui, depuis quelques années, transporte régulièrement un club du troisième âge, pour sa sortie annuelle, avec un Van Hool à boîte conventionnelle. A l’issue de leur dernière sortie, les papis et mamies viennent unanimement féliciter le chauffeur : « Monsieur, vous conduisez bien mieux que ne le faisait votre collègue de l’an passé, avec lequel on n’a pas arrêté d’être secoué ! » C’était pourtant toujours le même conducteur, sauf qu’il avait, cette fois, un Van Hool à transmission Allison.

Une position singulière

Sur le circuit d’essai de Szentgotthard, au volant d’un car diesel Temsa MD9, votre serviteur a d’ailleurs pu expérimenter la remarquable souplesse de conduite qu’offre cette transmission continue du couple, qui se trouve être fourni dès que nécessaire. Si l’on s’arrête en côte, même dans une forte déclivité, on sait qu’on repartira toujours sans difficulté et, bien sûr, sans patiner. Le passage des rapports successifs, au demeurant quasi imperceptible, est toujours séquentiel, à la montée comme à la descente. En cas d’arrêts fréquents, il n’y a pas d’échauffement. Et les valeurs d’accélération au démarrage se rapprocheraient davantage de celles d’un autobus full electric» que d’un diesel à boîte automatisée. Ainsi, avec un moteur alimenté au GNV (gaz naturel pour véhicules), où le couple peut avoir tendance, généralement, à arriver tardivement, la transmission Allison confère au véhicule ainsi équipé la faculté de réagir comme le ferait un diesel pourvu d’un fort couple au démarrage : une caractéristique d’autant plus appréciable que le véhicule doit souvent s’arrêter… En électromobilité aussi, les constructeurs commencent à s’intéresser à la transmission Allison, qui apparaît être une solution pour réduire la forte consommation d’énergie au démarrage, diminuer la taille des moteurs, et gagner en autonomie.

Proche de la frontière austro-hongroise, le site de Szentgotthard dispose d’un circuit d’essai sur lequel Allison teste, à des fins de démonstration ou de recherche, différents types de véhicules équipés de ses transmissions A la différence de ZF, autre grand industriel bien connu, Allison n’entend pas se diversifier dans d’autres domaines que celui des boîtes de vitesses automatiques et de la traction électrique, où il entend, par contre, continuer d’exceller. Sa situation d’équipementier rend sa position singulière : « Nous nous situons entre le constructeur et l’utilisateur, puisque nous vendons aux premiers nos transmissions, qu’ils vont monter dans leurs véhicules et vendre ensuite aux seconds, en tant qu’option par rapport à leur équipement de base », explique Stéphane Gonnand, directeur Marketing d’Allison pour la France.

Il en résulte que le fabricant ne maîtrise évidemment pas le prix auquel le constructeur, dans un deuxième temps, va proposer à l’utilisateur cette option. Parfois, ce constructeur peut d’ailleurs souhaiter vendre préférentiellement sa propre boîte de vitesses afin, par exemple, de faire travailler ses ateliers, et majorer en conséquence, pour des raisons de pure stratégie commerciale, le coût d’acquisition, pour l’utilisateur, de la transmission produite par un fabricant extérieur.

Dans tous les cas, une chose est sûre : la transmission Allison ne saurait être un équipement basique. Sa fiabilité (on n’y rencontre aucune réelle pièce d’usure !), ses performances, son économie en carburant, ainsi que le confort et la facilité de conduite qu’elle procure, ont à l’évidence un prix. Qui a rencontré son public.

Philippe Hérissé

La très attendue loi Mobilités prend à nouveau du retard

La taxe sur les billets d’avion et la réduction de l’avantage fiscal sur le gazole des transporteurs routiers n’auront pas suffi à apaiser les sénateurs qui exigeaient des moyens sonnants et trébuchants pour financer la loi d’orientation des mobilités (LOM). Pire, ces mesures annoncées le 9 juillet par la ministre des Transports Elisabeth Borne pour abonder la LOM, la veille de la commission mixte paritaire (CMP), dans l’espoir de sceller un accord entre députés et sénateurs, ont mis de l’huile sur le feu.

La CMP a échoué. « Face au refus clair de l’Assemblée nationale de soutenir ou même d’étudier la solution élaborée en première lecture au Sénat, à savoir l’attribution d’une part de la TICPE et un versement mobilité(1) avec un taux minoré à 0,3 % pour aider les intercommunalités à faire face à leur nouvelle compétence mobilité [l’une des dispositions majeures de la loi LOM], nous n’avons pas signé », commente Didier Mandelli, rapporteur (LR) de la loi au Sénat. La promesse de dernière minute du Premier ministre Edouard Philippe d’attribuer à ces collectivités locales une part de la TVA, à hauteur de 40 millions d’euros, pour remplacer la taxe d’habitation et financer des services de mobilité « n’était pas très engageante », juge le sénateur de Vendée.

Après trois heures de discussions avec les députés en CMP, la majorité sénatoriale menée par le Républicain vendéen Bruno Retailleau a mis son veto. Le texte est renvoyé en deuxième lecture à l’Assemblée nationale dès la première semaine de septembre, en vue d’une adoption en plénière dans la foulée. Puis retour Sénat. Et cette fois, si les deux chambres ne se mettent toujours pas d’accord, les députés auront le dernier mot.

« Le choix de la majorité sénatoriale retarde la mise en œuvre de mesures importantes pour nos concitoyens, […] le gouvernement et la majorité sont déterminés à aboutir à une adoption rapide du texte », avait réagi Elisabeth Borne dans un communiqué le 10 juillet au soir [une semaine après, elle était nommée à la tête du ministère de l’Ecologie en remplacement de François de Rugy].

Que s’est-il passé ?

Officiellement, le désaccord se serait donc cristallisé autour de la question des moyens financiers donnés aux intercommunalités pour mettre en place des services de transport public adaptés aux zones peu denses et rurales. Et sortir de la dépendance totale à la voiture dans ces zones blanches de mobilité. Un sujet qui avait trouvé son illustration avec le mouvement des « gilets jaunes ». Autre point de crispation : l’absence de financement des 13,7 milliards d’euros de programmation des infrastructures de transport inscrit dans la LOM. Pendant toute la discussion parlementaire, Elisabeth Borne avait renvoyé en loi de finances ces questions d’argent pour alimenter le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), auquel il manque 500 millions d’euros.

De nouvelles taxes

Pour le combler en partie, le gouvernement a arbitré brutalement, le 9 juillet, pour une taxe supplémentaire sur les billets d’avion et la réduction de l’avantage fiscal sur le gazole pour les poids lourds. Mesures qui rapporteraient environ 320 millions à l’Afitf.

Une autre mesure, l’affectation de la « taxe Chirac » sur les billets d’avion, devrait en rapporter 32 de plus.

La ministre espérait sauver ainsi le vote de cette loi qu’elle porte à bras-le-corps depuis plus d’un an. Erreur politique ? « Il suffisait d’attendre le lendemain de la CMP pour annoncer ces nouvelles taxes et ne pas donner du grain à moudre à l’opposition qui va s’emparer du sujet en septembre, au moment du projet de loi de finances, pour faire monter la pression », commente, dépité, un parlementaire de la majorité.

Une dimension politique dont se serait bien passée une loi attendue par les Français, avec des mesures comme la création d’un forfait mobilité durable de 400 euros pour les salariés venant travailler en covoiturage ou à vélo, la régulation des trottinettes en ville, l’assouplissement du 80 km/h ou le déploiement des zones à faibles émissions dans les villes souffrant de la pollution. La boîte à outils d’Elisabeth Borne a décidément du mal à trouver son mode d’emploi. Nathalie ARENSONAS

(1) Le versement mobilité (ex-versement transport) est versé aux autorités organisatrices de transport par les entreprises de plus de 11 salariés.