Votre panier est actuellement vide !

Archives : Dossiers

Les constructeurs veulent « verdir » les trains

Que ce soit lors du salon InnoTrans, du 18 au 21 septembre dernier, ou au cours des semaines ayant suivi cet événement mondial, les annonces et présentations liées au « verdissement » du mode ferroviaire se sont multipliées. Qu’il s’agisse des trains régionaux et de leur traction, des locomotives hybrides, de l’exploitation plus efficace des trains de fret ou de la maintenance des emprises ferroviaires, InnoTrans n’a pas été avare en matériels roulants ou en conférences. Si côté trains régionaux, seul le prototype du Desiro à batteries de Siemens était présent in situ à Berlin, Alstom a célébré la mise en service de son « train à hydrogène » iLint la veille de l’ouverture du salon et Bombardier a organisé des visites de son site voisin, à Hennigsdorf, pour présenter son Talent 3 à batteries. Stadler, qui avait déjà beaucoup à montrer à Innotrans, a quant à lui attendu un mois pour présenter son prototype à batteries. En quelques semaines, ces dernières ont fait leur grand retour dans le monde ferroviaire, après avoir conquis les autobus.

Alstom lance ses premiers trains à hydrogène en Allemagne…

Première mondiale pour Alstom qui a lancé mi-septembre, la veille de l’ouverture du Salon InnoTrans, l’exploitation commerciale de son train à hydrogène, le Coradia iLint sur le réseau Elbe-Weser en Basse-Saxe (nord de l’Allemagne). Deux trains à hydrogène circulent désormais sur la ligne Cuxhaven – Bremerhaven – Bremervörde – Buxtehude, soit un parcours d’un peu plus de 100 km également desservi par des trains diesel. Ces trains, qui assurent deux allers-retours chacun, peuvent être rechargés en 15 minutes grâce à une station mobile et temporaire située dans la gare de Bremervörde (mais il faut 50 minutes pour une charge maximale).

L’hydrogène est stocké dans les toits du train, tandis que les piles à combustible transforment l’oxygène et l’hydrogène en électricité. Des batteries lithium-ion permettent en outre de stocker l’énergie récupérée pendant le freinage, laquelle est réutilisée dans les phases d’accélération.

Selon des responsables d’Alstom, l’autonomie du train à hydrogène est de 1 000 km. D’ici à décembre 2021, 14 trains doivent entrer en service en Basse-Saxe dans le cadre d’un contrat de fourniture et de maintenance prévu pour durer 30 ans.

Alstom assure qu’à ce moment-là, l’hydrogène fourni sera « 100 % vert », permettant la suppression totale des émissions de CO2 alors qu’actuellement l’hydrogène « gris » autorise une réduction des émissions de 45 %. En effet, ces trains « à zéro émission » sont peu bruyants et émettent uniquement de la vapeur d’eau et de l’eau condensée, explique le constructeur français. Mais, à terme, ils impliquent un véritable réseau de distribution de l’hydrogène.

Si le train est plus cher à l’achat, reconnaît Stephan Schrank, le responsable du projet chez Alstom, l’exploitation est moins coûteuse et l’investissement est rentabilisé en dix ans, estime-t-il.

Alstom, qui a signé des lettres d’intention avec quatre autres Länder allemands (Westphalie, Bade-Wurtemberg, Rhénanie, Hesse), estime que le potentiel du train à hydrogène est important outre-Rhin, où 40 % du réseau n’est pas électrifié. Le groupe affirme que d’autres pays ont montré leur intérêt, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, l’Italie, le Canada et… la France.… et veut convertir des TER en hybride

Le lendemain de la mise en service du train à hydrogène, le constructeur annonçait le 18 septembre, un accord avec la SNCF et trois régions françaises (Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) afin de « concevoir le premier TER hybride ». Selon Jean-Baptiste Eyméoud, le président d’Alstom France, il s’agit de « modifier un train pour qu’il commence à rouler en 2020, peut-être en Occitanie. La moitié des moteurs diesel sera remplacée par des batteries lithium de grande capacité ». Une expérimentation va être menée pendant un an et demi avec une première rame Régiolis Alstom. Le TER hybride pourra combiner différentes sources d’énergie en fonction des situations : alimentation électrique par caténaire, moteurs thermiques et énergie stockée dans les batteries, afin de limiter le diesel au maximum et de réduire de 20 % la consommation énergétique. Ses promoteurs attendent aussi de sérieuses économies en coûts d’entretien. « Les régions apportent trois millions d’euros chacune tandis que la SNCF et Alstom vont investir près de quatre millions chacun », précise Jean-Baptiste Eymeoud. D’autres régions pourraient prochainement se montrer intéressées par cette expérimentation, à commencer par Centre-Val de Loire. Le déploiement en série est envisagé à partir de 2022. Des centaines de trains circulant déjà en France pourraient ainsi être transformés, souligne Alstom. Cette nouvelle génération du train Régiolis sera conçue et produite par le site de Reichshoffen, tandis que Tarbes travaillera sur la chaîne de traction et Villeurbanne sur l’informatique embarquée.

M.-H. P.Bombardier équipe de batteries sa troisième génération de Talent…

Sur les voies d’InnoTrans 2018, un seul matériel roulant Bombardier : la nouvelle automotrice Talent 3 exposée par les chemins de fer autrichiens ÖBB. Mais à l’occasion du salon ferroviaire mondial, une autre rame Talent 3, dite « électro-hybride » ou Bemu (Battery electrical multiple unit, « automotrice électrique à batteries »), était présentée par son constructeur sur les voies d’essais de son usine de Hennigsdorf, non loin de Berlin.

Chose promise, chose due. Il y a deux ans, lors de la précédente édition d’InnoTrans, Bombardier avait simultanément annoncé le lancement du Talent 3 et la « possibilité de recharge rapide » de ce dernier avec des batteries lithium-ion.

Car si Bombardier indique vouloir sortir du diesel, le constructeur ne se désintéresse pas pour autant des lignes non électrifiées, sur tout ou partie de leur tracé. D’où le recours aux batteries sur les parcours sans caténaires, dans le cadre d’un programme d’innovation de quatre millions d’euros financé par le gouvernement fédéral allemand. Outre Bombardier, ce projet a pour partenaires DB ZugBusRegionalverkehr Alb-Bodensee (filiale de DB Regio pour la région du lac de Constance), la Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (transports du Land de Bade-Wurtemberg), la Nationale Organisation Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie (Organisation nationale allemande pour l’hydrogène et les piles à combustible) et l’Université technique de Berlin.

Les équipes travaillant sur le projet de Talent 3 électro-hybride indiquent que ce développement n’a « rien à voir » avec le projet Ipemu (Independently powered electrical multiple unit, soit « automotrice électrique à alimentation autonome »), mené en 2015 par Bombardier en Grande-Bretagne.

Pourtant, le projet allemand a indirectement tiré profit de l’expérimentation britannique, menée avec des batteries lithium-fer-magnésium dont la durée de vie n’a pas été aussi élevée que prévu.

Et à la différence de l’automotrice Electrostar Ipemu, exploitée quelques semaines seulement sur une petite ligne anglaise (par ailleurs électrifiée), le Talent 3 électro-hybride sera mis en service dans le cadre d’un projet pilote de 12 mois, avec voyageurs, sur des lignes non électrifiées environnant le lac de Constance. Ainsi, pour Bombardier, ce train sera « le premier du genre à entrer en service passagers en Europe depuis plus de 60 ans ». Une allusion à deux séries d’automotrices allemandes, BR 177 (de 1907-1914) et BR 515 (1953-1965), dotées d’une vingtaine de tonnes (!) de batteries au plomb, qui leur conféraient des autonomies élevées (340 km et 540 km respectivement). Produites à 84 unités pour la BR 177 et 232 unités pour la BR 515 (sans compter les remorques), ces grandes séries n’étaient pas des prototypes et ont eu des durées de vie au moins aussi élevées que des matériels sans batteries (réforme intervenue en 1964 et 1995 respectivement).

En comparaison avec ses deux prédécesseurs allemands, le Talent 3 électro-hybride vise un rayon d’action plus limité. Equipé de quatre batteries Bombardier Mitrac, le prototype devrait avoir une autonomie de 40 km environ (à 140 km/h maximum), qui devrait passer à 100 km avec la prochaine génération de batteries. Les quatre qui équipent le Talent 3 représentent une masse supplémentaire de 7 tonnes et devraient avoir une durée de vie de cinq à huit ans.

De sept à dix minutes sont nécessaires pour recharger les batteries à la caténaire (15 kV 16,7 Hz en Allemagne), en mouvement (jusqu’à 160 km/h) ou à l’arrêt en gare. De plus, une recharge par récupération est également effectuée lors des phases de freinage.

Actuellement en phases d’essais et d’homologation, le Talent 3 électro-hybride devrait recevoir son autorisation de mise en service commercial au premier trimestre 2019, avant 12 mois d’exploitation avec voyageurs.

Patrick LAVAL… et souhaite faire de même sur les AGC diesel ou bimodes

Après avoir révolutionné le paysage ferroviaire français de la décennie passée en faisant du bimode une réalité, l’AGC est-il appelé à changer une deuxième fois la donne, en généralisant cette fois l’usage des batteries dans les trains régionaux ? Bombardier, qui y réfléchit sérieusement, répond par l’affirmative.

Le 16 octobre, en marge de la présentation de la première rame Omneo Premium pour les relations Paris – Normandie, la direction de Bombardier Transport France est en effet revenue sur ses « solutions pour le verdissement du parc ferroviaire ». Avec comme but de supprimer le moteur diesel pour les éléments automoteurs, y compris du parc existant. Un objectif à la fois ambitieux – de l’ordre de 500 moteurs diesels sont produits par an pour le marché neuf des automoteurs en Europe – et relativement raisonnable – le marché est 100 fois plus important pour les bus et 1 000 fois plus pour les camions ! Enfin, le ferroviaire ne représente que 0,3 % de la consommation de diesel en Europe…

Poursuivant le parallèle entre les modes ferroviaire et routier, Jacques Blain, directeur commercial de Bombardier Transport France, indique que « les bus passent aux batteries, de même que les camions utilisés en ville », tels ceux pour le ramassage des poubelles ou les livraisons. « Mais très peu passent à la pile à combustible », qui équipe « moins de 200 bus dans le monde et un camion en Suisse », souligne le dirigeant de Bombardier (une allusion implicite aux choix du « train à hydrogène » fait par Alstom).

« Aujourd’hui, nous proposons la batterie », proclame Jacques Blain, rappelant que si cette solution « n’a rien de très nouveau », « les batteries progressent énormément ». Et d’évoquer l’évolution que représentent les batteries lithium-ion par rapport aux nickel-hydrure métallique (NiMH) d’il y a une vingtaine d’années. Pour Bombardier, il s’agit d’aller jusqu’au « zéro émission », « pas comme une Prius hybride, pas pour réduire un peu », si l’on s’en tient aux comparaisons automobiles. Pour les trains, une telle hybridation est toutefois envisagée par Alstom et trois régions françaises, avec la SNCF , ainsi que par le loueur Alpha Trains (voir ci-dessous). « Les moteurs diesel sont chers à maintenir », répond Jacques Blain, qui souligne les avantages des batteries par rapport au thermique : « Les pertes sont de 10 % seulement, c’est moins bruyant et un train à batteries est bimode par essence. » Car un train à batteries est électrique… mais peut se passer de caténaire : « l’électrification peut se limiter aux terminus pour le biberonnage ou sur des sections choisies, par exemple sans ouvrage d’art ».

C’est ainsi qu’après avoir réalisé deux prototypes, l’Electrostar Ipemu en Angleterre et le Talent 3 électro-hybride pour le Bade-Wurtemberg (voir page précédente), Bombardier s’intéresse au devenir du parc diesel français, « récent et même surnuméraire », en se limitant aux cas pertinents. Sont ainsi laissés de côté les 183 Régiolis bimodes (très récents et conformes aux normes d’émissions), ainsi que les X 72500 ou X 73500 (à transmission hydraulique, donc pas vraiment transformables pour un prix acceptable).

Restent alors 326 AGC bimodes et 162 diesel-électriques. En théorie, rien d’insurmontable : les AGC sont déjà équipés d’une chaîne de traction électrique, mais aussi de convertisseurs continu-continu ad hoc pour la charge et la décharge des batteries. Cerise sur le gâteau, les AGC Bi et BiBi sont déjà dotés d’un pantographe ! « Ce parc d’âge moyen, de sept à 13 ans, est pertinent au verdissement à l’occasion de sa rénovation mi-vie », estime Jacques Blain, qui ajoute que « sur les AGC diesel-électriques à mi-vie, il faudra de toute façon changer les moteurs diesels ». Et en enlevant ces derniers, ainsi que leurs réservoirs, « on pourrait mettre jusqu’à 18 tonnes de batteries, donnant une autonomie d’une centaine de kilomètres ». Cette solution n’est donc pas appelée à être généralisée : « on fera des études au cas par cas ». Par exemple, « ce sera difficile d’aller à Briançon ! »

Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France, croit à ce marché potentiel et indique que des discussions sont en cours avec la SNCF. « Ça pourrait générer des activités industrielles pour Bombardier Transport, mais pas forcément à Crespin », précise le dirigeant.

P. L.Alpha Trains et Rolls-Royce travaillent sur la conversion des autorails diesel en hybride

A l’heure où l’on évoque différentes pistes pour l’exploitation future des lignes non électrifiées, tel l’emploi de batteries ou de piles à hydrogène sur de nouveaux automoteurs, voici une décision qui pourrait bien changer la donne, car elle permet de donner un second souffle aux parcs existants. Le 20 septembre à InnoTrans, Alpha Trains et Rolls-Royce ont rendu public leur projet de conversion d’automoteurs diesels en hybrides, qui a donné lieu à la signature d’une lettre d’intention. Selon le loueur de trains et le motoriste, l’hybridation permet une baisse de la consommation et des émissions de CO2 pouvant atteindre 25 % selon les matériels, les parcours et les horaires concernés, ainsi qu’une diminution des nuisances sonores en gare d’environ 75 % et une réduction sensible des coûts d’exploitation.

Alpha Trains prévoit à terme la reconversion de ses 140 à 150 automoteurs diesels mis en location en Allemagne pour l’exploitation des dessertes régionales. Les types d’autorails concernés, Bombardier Talent (VT 643), Siemens Desiro (VT 642) et Alstom Coradia Lint (VT 648), qui approchent de leur mi-vie. Ces matériels sont actuellement motorisés par deux PowerPack MTU, associant un moteur diesel et une transmission hydraulique ou mécanique, qui seront remplacés par des Hybrid PowerPack MTU. Ceux-ci associent un moteur diesel MTU et un groupe électrique (lequel peut être utilisé aussi bien comme moteur que comme générateur) au système de batteries MTU EnergyPack, qui stocke l’énergie récupérée au freinage.

Ce point permet notamment de fonctionner localement en mode électrique sur batterie, sans émissions.

P. L.Un train Siemens à batteries en Autriche

Encore un train qui se met au vert, et ce, jusque dans sa livrée extérieure, enrichie de quelques feuilles qui la distinguent des autres rames automotrices, rouge et blanc, des Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Une livrée qui mettait ce train en évidence lors de l’édition 2018 du salon InnoTrans, à Berlin, parmi les autres matériels roulants ferroviaires exposés par Siemens, son constructeur.

Tout comme le Talent 3 « électro-hybride » de Bombardier, alimenté par caténaire et par batteries, en vue d’être utilisé sur des parcours comprenant des tronçons non électrifiés dans le sud de l’Allemagne, l’automotrice Desiro ML ÖBB cityjet eco de Siemens est un prototype équipé de batteries afin d’offrir une « alternative pour les tronçons non électrifiés, pour l’essentiel exploités en mode diesel aujourd’hui ». Et de même que le Talent 3 électro-hybride, le prototype « eco » de Siemens recharge ses batteries lorsqu’il circule sous caténaire, pantographe levé (de dix minutes à l’arrêt à 30 minutes en mouvement).

Pour réaliser ce prototype, une automotrice de série Desiro ML tricaisse a été prélevée dans la commande en cours de livraison, dans le cadre du projet pilote que les ÖBB mènent avec Siemens en vue d’aboutir à une production en série de rames à batteries pour les tronçons non électrifiés.

Pour les batteries, le choix s’est porté sur la technologie LTO (lithium-titanate) qui, par rapport à la solution lithium-ion désormais classique, « autorise des courants bien plus élevés en charge rapide ». Pouvant stocker une énergie de 528 kWh (autant que trois autobus de 12 m ou que deux bus articulés de 18 m) les trois batteries sont installées en toiture de la voiture en milieu de rame, dans un coffrage compact prévu à cet effet, avec climatisation innovante (pour que les performances des batteries et leur durée de vie ne soient pas impactées par les conditions météorologiques), deux convertisseurs continu-continu et l’électronique de commande de cet ensemble. Siemens rappelle que la construction modulaire du Desiro ML a facilité l’ajout du coffrage en toiture (dont la forme est inspirée par le gabarit du réseau ferré autrichien), ramenant ainsi le délai du développement de ce prototype à un an et demi environ, « contre le double habituellement ». La durée de vie escomptée pour les batteries est de 15 ans, ce qui n’impliquerait qu’un seul changement pendant la durée de vie du train.

Le montage en toiture de ce coffrage contenant les batteries et les équipements liés alourdit de 14 t (contre 7 t pour le Talent 3 de Bombardier) la caisse centrale de la rame Desiro ML. Sur la fiche technique du prototype, Siemens ajoute que malgré ce surpoids, la charge par essieu ne dépasse 17 t (contrairement au Talent 3, les rames Desiro ML ne sont pas articulées, ce qui permet de répartir le surpoids sur quatre essieux).

Comme on peut s’y attendre, les performances du Desiro ML ÖBB cityjet eco sont quelque peu inférieures en mode batteries que lorsque le courant est capté à la caténaire 15 kV : la vitesse maximum ne dépasse pas 120 km/h (contre 140 km/h pantographe levé), alors que l’accélération est limitée à 0,7 m/s2 (contre 1 m/s2). Ceci dit, si l’on compare les performances du Desiro ML ÖBB cityjet eco à celles d’un autorail Desiro actuellement en service sur les lignes ÖBB non électrifiées, les deux affichent la même vitesse maximale, mais le Desiro ML est moins « nerveux » question accélération (la version diesel atteint 1 m/s2).

Les premières circulations du prototype Desiro ML ÖBB cityjet eco en service régulier avec voyageurs sont prévues pour le deuxième semestre 2019.

P. L.A son tour, Stadler présente son train à batteries

Un mois après Siemens dans le cadre d’InnoTrans et Bombardier en marge du salon ferroviaire berlinois, Stadler a présenté à son tour son automotrice à batteries, en l’occurrence une rame Flirt dite « Akku ». Au cours de la présentation, qui s’est déroulée le 25 octobre, l’élément tricaisse a transporté des journalistes entre le site Stadler de Berlin-Pankow et Schildow, plus au nord dans le Brandebourg, parcourant ainsi 6 km sans s’alimenter sur une petite ligne non électrifiée, actuellement sans trafic voyageurs.

Si la motorisation et les principaux composants mécaniques du Flirt Akku sont ceux des Flirt déjà en service, la chaîne de traction a été entièrement revue en amont pour être adaptée à l’alimentation par batteries. Effectué par Stadler, ce développement a été financé par le ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie à hauteur de deux millions d’euros.

Conçu pour les lignes partiellement électrifiées ou non électrifiées, le prototype Flirt Akku présente une autonomie de 80 km à une vitesse maximale de 140 km/h en mode batteries, « ce qui permet d’assurer 80 % des liaisons non électrifiées en Allemagne », précise Stadler. La recharge des batteries peut aussi bien être assurée sous caténaire que lors d’arrêts aux terminus sur les lignes non électrifiées, mais aussi par récupération de l’énergie générée pendant le freinage.

Offrant 154 places assises, le prototype Flirt Akku a reçu une autorisation de mise en service commercial et sera exploité « sur une sélection de lignes », à partir de 2019. Stadler considère qu’il existe un marché pour son Flirt Akku en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Italie « et dans d’autres pays avec une part importante de lignes non électrifiées ».

P. L.

Hyperloop. « Une formidable escroquerie technico-intellectuelle »

Ce n’est pas d’hier qu’on cherche le mode de transport révolutionnaire qui va supplanter le chemin de fer ! Comme s’il semblait acquis que les limites physico-économiques du contact roue-rail étaient atteintes, et que le TGV avait son avenir derrière lui… Après l’Aérotrain français, le Transrapid allemand et le Maglev japonais, l’Hyperloop de l’américain Elon Musk semble déchaîner aujourd’hui les rêves les plus fous chez les inconditionnels de l’innovation pour l’innovation. Pour François Lacôte, personnalité mondiale de la grande vitesse ferroviaire, ce projet n’est qu’« une formidable escroquerie technico-intellectuelle ». Il confie à nos lecteurs sa démonstration.

Ce n’est pas d’hier qu’on cherche le mode de transport révolutionnaire qui va supplanter le chemin de fer ! Comme s’il semblait acquis que les limites physico-économiques du contact roue-rail étaient atteintes, et que le TGV avait son avenir derrière lui… Après l’Aérotrain français, le Transrapid allemand et le Maglev japonais, l’Hyperloop de l’américain Elon Musk semble déchaîner aujourd’hui les rêves les plus fous chez les inconditionnels de l’innovation pour l’innovation. Pour François Lacôte, personnalité mondiale de la grande vitesse ferroviaire, ce projet n’est qu’« une formidable escroquerie technico-intellectuelle ». Il confie à nos lecteurs sa démonstration.Comme d’autres projets de transport terrestre guidés réputés « innovants » (Aérotrain, Transrapid allemand ou Maglev japonais, tous datant du début des années 70), le projet Hyperloop se fonde sur la pétition de principe que le système roue-rail connaît plusieurs limites :

Une limite technique de vitesse autour de 200/250 km/h : postulat faux, puisque le record de vitesse du 3 avril 2007, établi à 575 km/h lors d’une campagne d’essais étalée sur trois mois d’hiver (janvier à début avril 2007), au cours de laquelle 28 marches d’essai ont été effectuées à plus de 500 km/h avec un train composé de véhicules de « quasi-série », sur une infrastructure strictement « de série », sans autre opération de maintenance du train ou de l’infrastructure qu’une simple « inspection » (donc sans changement ni réfection d’un quelconque élément du train, de la voie ou de la caténaire), a montré que le système ferroviaire avait un potentiel technique de vitesse d’au moins 500 km/h ;

Une limite énergétique : s’il est exact que la résistance à l’avancement (donc l’énergie dépensée), dans l’air, croît rapidement avec la vitesse, l’essentiel de cette résistance vient de la résistance aérodynamique (croissant comme le carré de la vitesse), la résistance au roulement du contact roue-rail (déjà très faible) ne représentant plus que quelques pour-cent du total au-delà de 300 km/h (une énergie déjà inférieure à l’énergie de la seule sustentation des autres systèmes) : ainsi tous les systèmes de transport terrestre obéissent à la même loi de la résistance aérodynamique à l’air libre, les systèmes ne faisant plus appel au contact « roue-rail » ne bénéficiant d’aucun avantage spécifique ; le contexte est évidemment différent dans un environnement à pression réduite (avion en haute altitude ou véhicule terrestre dans tube « vide atmosphérique »). Au demeurant, la dépense énergétique reste d’un niveau tout à fait acceptable : la part de l’énergie dans le coût d’exploitation d’un TGV à 300 km/h est de l’ordre de 5 % seulement, et ainsi resterait encore faible (14 %) à 500 km/h.

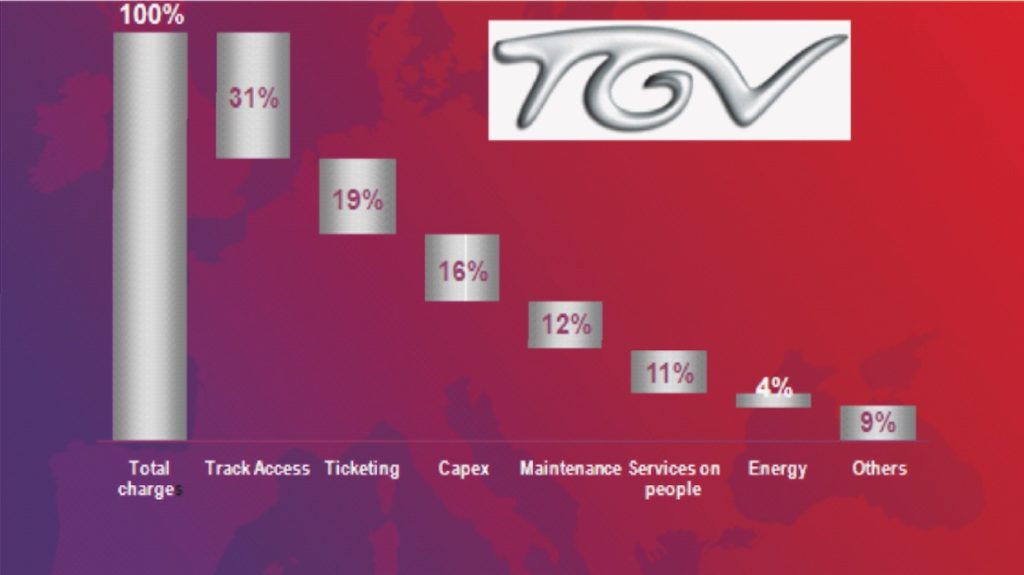

Décomposition des coûts d’exploitation du TGV (source UIC). Une autre illustration de cette très faible dépense énergétique du TGV : lors de la marche du record du 3 avril 2007, nous avons parcouru (départ arrêté, donc dépense énergétique intégrant celle nécessaire à la montée en vitesse) 100 km en un quart d’heure, avec environ 200 personnes à bord du train d’essai : le coût de la dépense en énergie électrique (facture payée au fournisseur d’électricité), ne fut que d’un euro par voyageur transporté.

Le coût de l’infrastructure n’est que très faiblement lié à la technologie ferroviaire (quoi de meilleur marché que des cailloux – le ballast – et de la ferraille – le rail), mais il est essentiellement lié au tracé qui doit être de plus en plus « rectiligne » au fur et à mesure que l’on augmente la vitesse, et donc exige un nombre croissant d’ouvrages coûteux (viaducs et tunnels) pour inscrire ce tracé dans le relief traversé.

Un peu d’histoire : rien de neuf !

Hyperloop n’est que la reprise d’un très vieux projet. Rappelons déjà qu’à la fin des années 60 et au début des années 70 de nombreux projets de nouveaux systèmes de transport terrestre furent imaginés, et pour certains développés à grands frais, s’appuyant sur ce même faux postulat que le système ferroviaire était limité en pertinence technique et économique du fait de l’existence du contact entre mobile et infrastructure, le contact « roue-rail ».

L’Aérotrain de l’ingénieur Jean Bertin. En France, c’est l’ingénieur Jean Bertin qui inventa, avec l’aide financière des pouvoirs publics français, l’Aérotrain, train à sustentation et guidage par coussins d’air, et propulsion par hélice ou réacteur d’avion.

En Allemagne, ce sont les sociétés Thyssen et Siemens qui développent, avec le soutien financier du gouvernement allemand, le Transrapid, train à sustentation et guidage par attraction magnétique, propulsion par moteur linéaire synchrone (stator long).

Au Japon, la compagnie Japan Rail développe le Maglev, train à sustentation et guidage magnétique par répulsion, propulsion par moteur linéaire.

Ces trois développements ont donné lieu à la construction de lignes expérimentales : 18 km dans le Loiret pour l’Aérotrain

Le Transrapid de Shanghai. (1968), 40 km environ dans l’Emsland pour le Transrapid (1984), 50 km environ dans la région de Yamanashi (pratiquement sous le mont Fuji) pour le Maglev japonais (1990). Seule la Yamanashi line est encore opérationnelle à ce jour, et une seule réalisation est en service commercial, la ligne de Transrapid reliant Pudong aéroport à Shanghai (35 km) ; les autres projets de liaison Transrapid, envisagés à l’origine, en particulier en Allemagne, ont été abandonnés. Ainsi, 50 ans après les premières études de systèmes de transport terrestre alternatifs au système roue-rail, une seule ligne expérimentale est encore en fonctionnement, et une seule ligne de 35 km en service commercial.

Les raisons de ces échecs sont multiples, mais ce n’est pas l’objet ici de les décrire : il s’agissait simplement de rappeler que le concept de l’Hyperloop d’Elon Musk, pour la partie véhicule et sustentation/guidage, a déjà 50 ans d’existence.

Le « tunnel sous vide d’air » : le « Swissmetro »

Quid maintenant de l’idée de faire circuler un train dans un tunnel sous vide d’air, ou plutôt sous très basse pression d’air ? Le concept, fondé sur l’idée d’une résistance à l’avancement réduite, date des années 70, et c’est il y a 26 ans (janvier 1992) que la société anonyme Swissmetro a été créée afin de développer un projet de train à sustentation magnétique circulant à très grande vitesse (500 km/h) dans un tunnel à pression d’air très réduite (1/10 de la pression atmosphérique) ; ce projet qui a fait l’objet d’études approfondies et d’un financement apporté pour moitié par la confédération suisse, fut abandonné il y a environ 10 ans, l’entreprise ayant considéré, au terme de ces études, que la réalisation de ce projet n’était pas envisageable…

Ainsi l’ensemble des éléments qui constituent le concept « Hyperloop » se retrouve dans des développements très longs et très anciens, pour beaucoup techniquement très avancés… et qui n’ont pas abouti, pour des raisons à la fois économiques et techniques.

Hyperloop : les incohérences

La résistance aérodynamique : tout ça pour ça ! Il semble bien que le concept du système Hyperloop repose sur un objectif primordial : réduire la résistance à l’avancement, essentiellement aérodynamique (mais pas uniquement) à la vitesse envisagée. On peut à ce stade faire les deux constatations suivantes :

– à 320 km/h de vitesse commerciale, la part de l’énergie dans le coût d’exploitation du TGV n’est que de 5 %, comme déjà mentionné ; il est donc tout à fait possible d’envisager une vitesse d’exploitation sensiblement supérieure (par exemple 400 km/h), soit un facteur 1,6 d’augmentation du coût de l’énergie (donc maintenant 6,5 % du coût d’exploitation), sans faire « exploser » le bilan économique du TGV en termes d’énergie consommée ;

– le gain de temps apporté par une augmentation de vitesse décroît avec la vitesse (c’est bien triste, mais c’est comme cela) : ainsi, pour un trajet de 600 km, une augmentation de vitesse commerciale de 100 km/h fait gagner 1 heure en passant de 200 à 300 km/h (trajet alors effectué en 2 heures seulement), fait gagner encore 1/2 heure en passant de 300 à 400 km/h (trajet en 1 heure 30), seulement 18 minutes de 400 à 500, 12 minutes de 500 à 600… et seulement 6 minutes en passant de 800 à 900 km/h (vitesse envisagée pour Hyperloop), alors qu’un certain nombre de paramètres dimensionnant le système croissent comme le carré, le cube, voire plus, de la vitesse.

Le débit de la ligne Hyperloop est catastrophique : à décélération identique (par exemple celle du TGV en freinage d’urgence), la distance d’arrêt croît comme le carré de la vitesse ; l’espacement de sécurité entre trains doit évidemment prendre en compte cette distance de freinage en urgence : pour un TGV à 300 km/h il faut un minimum de 3,3 km ; avec une décélération identique (on n’ose imaginer des voyageurs contraints à l’immobilisme, sanglés sur leurs sièges, pendant toute la durée du voyage), cette distance de sécurité devient 10 km pour un véhicule circulant à 900 km/h. On peut imaginer (ce qui ne s’est pourtant encore jamais fait en ferroviaire) réduire cet espacement en tenant compte de la vitesse du véhicule qui vous précède et ainsi de sa distance de freinage, mais à une valeur qui devrait rester de l’ordre de 7 km pour des raisons de sécurité assez évidentes. Ainsi, là où les systèmes ferroviaires à grande vitesse actuels permettent un espacement à 3 minutes, soit un débit théorique de 20 trains à l’heure, on ne devrait pouvoir faire mieux (même avec l’hypothèse ci-dessus de « chaînage » des circulations) qu’un espacement à 6 minutes en Hyperloop, soit un débit théorique de 10 navettes à l’heure.

Principes des systèmes de sustentation magnétique : à gauche, système allemand, à droite, système japonais. Facteur très largement aggravant, la capacité unitaire des véhicules est très différente : pour une rame TGV Duplex en unité multiple, ce sont plus de 1 000 voyageurs par circulation, alors que pour de multiples raisons, chaque navette Hyperloop se limite à moins de 100 voyageurs dans les projets actuels, ce qui représente ainsi, au mieux, 10 fois moins de capacité par circulation pour Hyperloop.

Ainsi, au total, le débit théorique du système Hyperloop (1 000 passagers par heure) est 20 fois inférieur au débit théorique du système TGV (20 000 passagers par heure) ! Un bilan économique complètement impossible, même avec un coût d’infrastructure proche de celui du système TGV, alors qu’il lui est très largement supérieur !

Les impasses techniques :

La sécurité du système

– comment est réalisée la sécurité du freinage ? Bien évidemment, le freinage « de service » est électromagnétique, mais un tel freinage n’est pas considéré comme suffisamment sûr dans tous les systèmes de transport terrestre (dont le transport ferroviaire) : ainsi les systèmes japonais et allemand de sustentation magnétique prévoient un « atterrissage » du train sur la voie et le frottement « train/voie » pour la phase finale du freinage : quelle solution non électrique pour un véhicule Hyperloop lancé à 900 km/h ???

– quelle disposition technique envisageable pour le secours des voyageurs dans un tunnel de plusieurs centaines de kilomètres « vide d’air », en cas d’incident comme une panne d’alimentation électrique, de signalisation, de « motorisation », ou tout autre événement conduisant à l’immobilisation prolongée d’une navette ? Faut-il imaginer un réseau d’air comprimé avec une multitude de portes étanches régulièrement réparties tout au long du tunnel pour permettre une réalimentation en air d’une section incidentée et occupée par une navette ?

– plus généralement, quiconque se souvient des exigences de la CIG (Commission intergouvernementale de sécurité) pour la réalisation et l’exploitation du tunnel sous la Manche ne peut que frémir à l’évocation de l’ensemble des dispositions qu’exigerait une autorité publique de sécurité pour une exploitation commerciale avec voyageurs !

Transition mobile/station

Comment passera-t-on d’un environnement « vide d’air » à une station à la pression atmosphérique ? Il paraît évident qu’un « sas » sera nécessaire, avec des portes mobiles venant occulter le tunnel, créer un espace clos que l’on viendra ensuite progressivement réalimenter en air pour l’amener à l’équilibre de la pression atmosphérique : quel dispositif technique, et combien de temps perdu dans cette opération, si l’on se rappelle par exemple, dans le calcul précédemment développé, que le passage de 800 km/h à 900 km/h, sur un trajet de 600 km, ne fait gagner que 6 minutes ?

Géométrie de la voie

La très grande vitesse envisagée (900 km/h) implique un tracé quasi rectiligne de la voie, aussi bien en tracé en plan qu’en profil en long ; ainsi, par exemple, le discours expliquant que la capacité du mobile à grimper des pentes importantes (ce qui est exact) permet de mieux s’inscrire dans le relief traversé est une véritable imposture : en effet, outre la rectitude du tracé en plan (rayons de 50 km pour obtenir le même niveau de confort qu’en TGV et ses courbes de 6 km), il faut insister sur l’importance des rayons de courbure du profil en long (en creux comme en bosse) : de l’ordre de 25 km en TGV pour 300 km/h ils devront être de l’ordre de 200 km pour 900 km/h ! Tout cela montre bien que le tracé aboutira nécessairement à une succession de viaducs et tunnels dans tout relief même à peine tourmenté (sauf le Grand Lac Salé des Etats-Unis…) : l’aptitude en rampe n’a ici aucune utilité…

Pression d’air dans le tunnel

Refroidissement des organes et résistance à l’avancement, un compromis impossible !

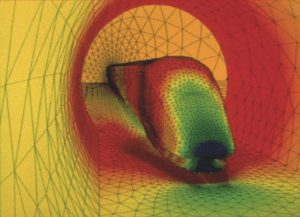

Modélisation des ondes de pression en tunnel illustrant le phénomène de « pistonnement ». Indépendamment des problèmes techniques déjà considérables pour réaliser une enceinte continue étanche de plusieurs centaines de kilomètres sous pression d’air réduite, soumise aux fluctuations thermiques et souvent sismiques (au moins pour la partie « aérienne » du tube), il convient de trouver un compromis pratiquement impossible entre deux objectifs contradictoires :

– réduire au maximum la pression d’air dans le tunnel pour diminuer la résistance aérodynamique et les effets d’ondes de pression (pistonnement) en tunnel de manière à garder un diamètre « raisonnable » du tunnel par rapport au diamètre des navettes ;

– conserver un minimum de pression d’air pour le refroidissement des organes de traction, d’énergie auxiliaire, assurer le renouvellement d’air de la climatisation pour les voyageurs, et rester dans un scénario « raisonnable » pour la réalimentation en air du tunnel (ou du moins de la section concernée après fermeture des cloisons étanches) en cas d’incident conduisant à une immobilisation de navette.

Dans leurs études du projet Swissmetro, les ingénieurs de l’Ecole Polytechnique de Lausanne avaient ainsi préconisé de maintenir une pression d’air déjà très basse, de l’ordre du dixième de la pression atmosphérique, ce qui conduisait pourtant, avec un rapport de blocage de 0,46 (rapport des sections entre navette et tunnel, soit un tunnel de section plus de deux fois plus grande que celle du véhicule), à une résistance à l’avancement encore équivalente à celle obtenue à l’air libre en l’absence de tunnel, et ce, pour une vitesse de l’ordre de 400 km/h « seulement »…

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire si simple ?

François LACÔTE

Article paru sur le site de l’association « Pangloss » (association des Lauréats de la Fondation Entreprise et Performance).

Nouveaux horaires 2019 : le début du grand ménage ?

Le 9 décembre prochain, les nouveaux horaires SNCF prévoient une dizaine de suppressions de dessertes TGV. Est-ce un début de toilettage du réseau allant dans le sens préconisé par le rapport Spinetta ?

Cet été, des régions ont eu quelques mauvaises surprises en découvrant les grilles horaires projetées par la SNCF pour 2019. Tout particulièrement la région Grand Est où plusieurs liaisons TGV avec le Sud-Est de la France sont appelées à disparaître. Citons la suppression de quatre allers-retours entre Metz et Nice, Nancy et Toulouse, Strasbourg et Marseille via Lons-le-Saunier, et entre Bâle et Marseille.

Les élus se sont mobilisés, Jean Rottner, le président de Grand Est, en tête, et une pétition #TouchePasAMonTGV a réuni près de 37 000 signatures. La SNCF a finalement lâché un peu de lest.

Malgré cette mobilisation et les levées de boucliers ici ou là, on comptabilise au total la suppression d’une dizaine de dessertes grandes lignes (TGV et Intercités). Un chiffre qui semble élevé comparativement aux autres années, selon des représentants d’usagers.

En revanche, l’ouest de la France n’est pas concerné. Le lancement en juillet 2017 de deux lignes à grande vitesse (Tours – Bordeaux et Le Mans – Rennes), qui s’est accompagné de la refonte de liaisons TER, explique cette stabilité.

Pour la SNCF, les évolutions sont avant tout dues aux travaux qui seront réalisés en 2019 et obligent à revoir les circulations. Le chantier qui sera mené à partir de l’an prochain en gare de Lyon-Part-Dieu est particulièrement important. Il permettra de créer notamment une voie supplémentaire et de passer à 12 voies afin de réduire les retards. Mais, d’ici là, il va entraîner une réduction de 20 % de la capacité d’accueil. D’où des suppressions de circulations entre Paris – Grenoble, Paris – Chambéry – Annecy, Lyon – Valence ou Lyon – Nice. Rappelons aussi que les TGV Annecy – Marseille ont circulé le 4 novembre pour la dernière fois.

Techniquement, la SNCF n’a pas d’autre choix que de faire de la place pour réaliser ses chantiers. Mais les associations d’usagers critiquent les choix des lignes sacrifiées (des lignes transversales) et craignent qu’elles ne soient définitivement supprimées.

La priorité semble aller de plus en plus clairement aux liaisons directes entre Paris et les grandes métropoles régionales, où la demande est forte permettant des tarifications élevées. « Les travaux sont une explication commode. Quand on supprime une desserte sur l’Est, alors qu’il n’y en a qu’une par jour, c’est beaucoup plus grave que si l’on supprime une desserte sur Paris – Lyon, où il y en a 18 », estime Bruno Gazeau, le président de la Fnaut.

Pour la Fnaut, la logique de la SNCF est exclusivement comptable. « On ne s’occupe que de remplir les trains et sur les lignes les plus rentables. Il n’y a pas de Ouigo par exemple, sur les transversales, il n’y en a que pour les Parisiens… », commente encore Bruno Gazeau. « Je n’aime pas voir rouler des trains vides », admettait de son côté Rachel Picard, lors du lancement du TGV inOui le 20 septembre dernier, en répondant à une question sur la suppression de liaisons ferroviaires. La patronne de Voyages SNCF mise sur 125 millions de voyageurs à grande vitesse en 2020 contre 100 millions en 2016.

La SNCF explique aussi que même si des rotations sont supprimées, elle remplace des TGV à un niveau par des rames Duplex, qui permettent de doubler le nombre de sièges et donc d’offrir au moins le même nombre de places aux voyageurs sur une même relation. Mais pour les associations d’usagers, la massification de l’offre ne peut pas se substituer à la fréquence des circulations.

La Fnaut se bat aussi contre la substitution des TER aux TGV. Alors que le rapport commandé par le gouvernement à Jean-Cyril Spinetta pour « repenser la stratégie de desserte des TGV » allait plutôt dans ce sens d’une limitation des parcours des TGV aux lignes à grande vitesse et à quelques dessertes complémentaires, la fédération expliquait au moment des Assises de la mobilité que, « les TGV ayant remplacé des trains Corail nationaux, les parcours hors LGV n’ont pas à être proposés en TER ou en car, mais en train de confort grande ligne ». Sinon, indiquait-elle, « on arrive à une aberration du type Paris – Valence – Briançon, relation antérieurement assurée par train Corail direct : un trajet rectiligne de 2 heures en TGV à réservation obligatoire puis un trajet sinueux de 4 heures dans un TER à réservation impossible… et en sens inverse, pas de correspondance garantie avec le TGV en cas de retard du TER… » Selon la fédération, la SNCF raisonne en termes d’économies de production en se gardant de communiquer sur les pertes de trafic et de recettes induites.

Pour se prémunir contre des coupes claires, la Fnaut réclame donc avec insistance la publication du schéma des relations d’intérêt national prévu par les lois ferroviaires du 4 août 2014 et du 27 juin 2018 mais qui n’a encore pas vu le jour. « Ce schéma, qui concerne les dessertes des TGV sans correspondances (donc les 223 gares desservies) et les Intercités, doit être adopté pour une durée de cinq ans, durant laquelle la SNCF ne pourra pas supprimer de dessertes, rappelle Bruno Gazeau. C’est un sujet très important pour les villes moyennes, puisque, en l’absence de ce schéma, la SNCF supprime des fréquences », ajoute-t-il. Selon Jean Lenoir, le vice-président de la Fnaut, « le gouvernement nous répond que ce schéma va être publié, mais nous ne voyons rien venir ».

Le peu d’empressement à publier ce schéma peut s’expliquer par l’imminence de l’ouverture à la concurrence sur les grandes lignes prévues en décembre 2020. Serait-il raisonnable de lier les mains de la SNCF alors que de nouvelles entreprises ferroviaires pourraient venir la concurrencer sur ses lignes les plus rentables ?

De plus, certaines régions ont pris ou vont prendre la main sur leurs Intercités (également dénommés TET, trains d’équilibre du territoire) et pourraient à leur tour procéder à des évolutions de desserte. Dans ce paysage mouvant, n’oublions pas les petites lignes peu fréquentées dont le sort est incertain. En attendant, la SNCF fait un peu de ménage.

Marie-Hélène POINGT

Palmarès des mobilités 2018

Alors que le gouvernement devait examiner fin novembre le projet de loi d’orientation des mobilités – texte qui sera encore débattu une grande partie de l’année prochaine –, les collectivités que nous récompensons le 4 décembre donnent le ton et préparent sans attendre la mobilité de demain.

Présente pour la troisième année consécutive sur notre podium, Bordeaux atteint enfin la plus haute marche. C’est la concrétisation d’une politique de croissance de l’offre (la métropole étend son tramway depuis trois ans) qui a vu la fréquentation du réseau faire un bond de 30 % depuis 2015.

Tours qui remporte le Pass d’argent voit aussi ses efforts en faveur des transports publics récompensés. La métropole tourangelle qui s’est lancée dans la création d’une seconde ligne de tramway, a revu les itinéraires de bus pour que les modes soient plus complémentaires les uns avec les autres. Elle planche aussi sur le lancement de navettes qui relieraient à la demande des zones peu desservies. Une préoccupation de plus en plus forte et qui doit inspirer la LOM.

Régulièrement récompensée par nos palmarès, Strasbourg revient de son côté sur la troisième marche du podium. La métropole bénéficie des retombées d’un exigeant contrat de performance par lequel les économies réalisées permettent d’investir dans plus de transport public.

Enfin, Metz se voit décerner le Grand prix des villes moyennes pour sa politique qui combine efficacement tous les modes et enregistre une belle hausse de trafic.

Rappelons que le classement de notre palmarès s’appuie principalement sur les chiffres clés 2017 collectés auprès des grands réseaux français par l’UTP. Cette année, nos résultats ne se basent que sur quelques critères dont disposait l’UTP au moment où nous avons préparé ce numéro. Ils portent essentiellement sur l’offre et son évolution, le trafic, le taux de couverture et sa variation par rapport à l’année précédente. Nous remercions chaleureusement l’UTP pour son aide et la mise à disposition de ces chiffres. Pour compléter et confirmer ce classement, nous avons fait appel à nos correspondants locaux qui ont questionné les autorités organisatrices et leurs opérateurs.

Quant à nos pass thématiques, ils sont attribués par notre jury (voir sa composition p. 28), qui s’est réuni le 5 novembre pour une après-midi d’échanges et de votes. Le jury a également attribué à l’unanimité le Grand prix européen de la mobilité à Bâle. Un prix qui récompense l’efficacité du tramway mis en en place et permet de rapprocher au quotidien les territoires en se jouant des frontières. Un enjeu très européen.

M.-H. P.

ZF invente la mobilité de nouvelle génération

Le troisième équipementier automobile de la planète l’affirme haut et fort : autobus et camions du futur rouleront à l’électricité et évolueront de manière totalement autonome. L’industriel allemand ZF, qui affiche des perspectives commerciales prometteuses, fait le point sur ses dernières innovations technologiques.

Deux lettres de l’alphabet peuvent grandement suffire pour composer le nom d’une marque connue et reconnue à travers le monde L’industriel ZF en apporte la démonstration la plus cinglante. Leader mondial des technologies se rapportant aux transmissions, aux châssis, ainsi qu’à la sécurité active et passive, la société basée à Friedrichshafen, sur la rive allemande du lac de Constance, appartient également au trio de tête des plus grands équipementiers automobiles de la planète. En 2017, ZF a réalisé un chiffre d’affaires de 36,4 milliards d’euros. L’entreprise emploie 146 000 collaborateurs sur 230 sites répartis dans une quarantaine de pays différents. Dans le monde des transports, les deux lettres mythiques sont pratiquement devenues synonymes de « boîte de vitesses ». A l’origine, elles furent choisies pour raison sociale comme étant les initiales des mots allemands Zahnrad (roue dentée) et Fabrik. La société Zahnradfabrik GmbH avait été fondée en 1915 en vue de fournir des pignons à engrenage pour le célèbre dirigeable Zeppelin…

Aujourd’hui, ZF reconfigure toute son action autour de la « vision zéro », au sens de la volonté de parvenir, aussi vite que possible, au « zéro émission » ainsi qu’au « zéro accident ». Son champ d’investigation scientifique se structure désormais autour des trois mots-clés anglais « see, think, act », autrement dit voir, penser et agir, qui recouvrent respectivement le développement des capteurs, celui de l’intelligence artificielle, et enfin celui, plus traditionnel pour lui, de la mécanique. Cette démarche parfaitement cohérente arrive à point nommé pour pouvoir investir le domaine, semble-t-il en plein devenir, de la conduite autonome.

Chez ZF, on a rapidement établi le constat que si les décideurs et les médias s’étaient aussitôt emballés pour ces questions aux relents de science-fiction, celles-ci demeuraient, en réalité, extraordinairement complexes. D’où la nécessité d’y mettre beaucoup d’énergie, de temps, et surtout d’argent.

2,2 milliards d’euros pour la R&D

Chaque année, l’industriel consacre ainsi plus de deux milliards d’euros pour ses seules activités de recherche et développement ! Pareille dépense serait-elle déjà aux limites de la déraison ? Sans doute pas, si l’on considère qu’à l’échelle de la planète les perspectives commerciales n’ont jamais été aussi prometteuses. L’industriel, dont le dixième des activités concerne le camion et l’autobus, note qu’en Inde, par exemple, le taux de motorisation individuelle n’atteint encore que 180 voitures pour 10 000 habitants, et que l’on y construit plus de trente kilomètres de route nouvelle chaque jour. Un peu partout dans le monde, les mégapoles ne cessent de croître et multiplier. Pour des raisons d’ordre environnemental, les motorisations hybrides ou 100 % électriques sont donc en passe de devenir l’enjeu majeur des prochaines années.

Bien qu’apte à la conduite autonome de niveau 4, le prototype de l’e.Go Mover possède encore un poste de conduite C’est pourquoi ZF a aussi voulu accompagner les constructeurs dans cette voie, et s’est corrélativement lancé, à son tour, dans la production de moteurs électriques pour les chaînes de traction. « Nous sommes le troisième plus gros équipementier du monde », explique Wolf-Henning Scheider, président-directeur général du groupe depuis février dernier. « Et notre stratégie est solidement arrêtée. Nous voulons migrer, de plus en plus, vers l’élaboration de systèmes complets, et nous voulons, dans le même temps, renforcer notre position sur les marchés émergents. Notre objectif n’est nullement de devenir le “numéro un“ dans le monde, mais au contraire d’être le leader mondial incontesté dans nos domaines de prédilection, et plus particulièrement aujourd’hui dans les véhicules électriques et la conduite autonome. C’est la technologie qui d’abord nous intéresse. Nous savons aussi ce que nous ne voulons absolument pas faire. Par exemple, fabriquer des batteries. A chacun son job. Enfin, ne croyez pas que le marché de l’électromobilité se situe d’abord en Chine, car l’Europe, en ce moment, pousse au moins tout autant. Cela dit, ZF a beau être leader en matière de véhicules électriques, ces derniers demeurent encore deux fois plus chers que leurs homologues en version diesel. C’est pourquoi, si les décideurs politiques les veulent vraiment, alors il faut qu’ils les subventionnent ».

Une activité en forte progression en France

Désormais, l’entreprise entend s’organiser autour de quatre axes privilégiés de développement : l’électrification de la chaîne de traction, le contrôle du châssis (pour lequel elle est la seule à pouvoir produire à la fois la suspension, la direction et le freinage), la sécurité (active et passive), et le véhicule autonome. « Nous fournissons tous les constructeurs au monde, sans aucun interdit en termes de clients », confie Thierry Métais, qui a la double casquette de président de ZF France et de vice-président en charge des Ventes pour l’ensemble du groupe. « Comme le marché de l’électromobilité est appelé à croître de manière assez forte, nous prévoyons déjà que, d’ici une dizaine d’années, notre part mondiale de marché sur ce secteur aura dépassé les 50 %. » En France, ZF dispose de six sites industriels employant environ 1 500 personnes. Un front office, installé dans le quartier d’affaires parisien de La Défense, regroupe 170 collaborateurs,

essentiellement des ingénieurs et des commerciaux, qui ont vocation à assurer la proximité nécessaire avec les clients français, dont PSA et Renault-Nissan. La moyenne d’âge des ingénieurs n’excède pas 38 ans, avec la partie la plus ventrue de la pyramide se situant autour de la trentaine. Les femmes représentent environ 35 % de l’effectif, ce qui demeure assez unique dans l’ingénierie automobile. C’est Thierry Métais qui a œuvré pour qu’il en soit ainsi. Il se félicite, au demeurant, de l’excellente ambiance de travail qui règne actuellement au sein de ses équipes. « J’ai deux objectifs, confesse volontiers le patron de ZF France. Le premier est que mes employés viennent travailler avec le sourire, et le second, qui est pour moi de l’ordre de l’obsession, que leur travail soit entièrement décloisonné, condition absolument indispensable pour réussir, comme nous le souhaitons, dans la production de systèmes. » Depuis l’arrivée de Thierry Métais en 2003, le chiffre d’affaires de ZF France a été régulièrement multiplié par deux tous les cinq ans ! Pourtant, ce n’est pas après la taille de l’entreprise que lui-même dit courir, mais après l’excellence technique. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de groupe aujourd’hui prônée par Wolf-Henning Scheider…

Afin d’illustrer les résultats de cette course à l’excellence technique, l’équipementier a justement organisé, cet été, le « ZF Technology Day 2018 » (journée de la technologie ZF). Dans ses emprises historiques de Friedrichshafen, aujourd’hui devenues un site industriel à la pointe de l’innovation, il a présenté quelques-uns de ses derniers produits. A l’intérieur des murs d’enceinte, l’équipementier dispose d’un véritable circuit d’essai privé, qui permettait de tester les véhicules. En matière d’électromobilité, ZF fait un carton plein en offrant aux constructeurs d’autobus les deux principales solutions envisageables pour la propulsion.

Deux solutions de propulsion électrique

La première est le pont portique AVE 130, à deux moteurs électriques, dont chacun est disposé à proximité immédiate de l’une des roues. L’AVE 130 se loge globalement dans le même espace que celui occupé par un pont classique sur un véhicule diesel. Du coup, il est particulièrement bien adapté aux véhicules à plancher surbaissé. Dans le même temps, il évite au constructeur de devoir développer une toute nouvelle plateforme pour passer du diesel à l’électromobilité. Cette solution a été choisie, entre autres, par Mercedes pour équiper son nouveau eCitaro. Pour les besoins de ses expérimentations, ZF a réalisé, sur la base d’un Citaro articulé de 18 m, un démonstrateur hybride qui incorpore deux ponts AVE 130 correspondant respectivement aux essieux médian et arrière. Une telle double propulsion avait autrefois existé, en diesel, chez Renault VI, sur son articulé PR 180.2. L’excellente adhérence et la tenue de route qu’elle conférait alors au véhicule sur route glissante, par temps de pluie ou de neige, avaient alors été fort regrettées par les conducteurs devant désormais s’accommoder des « articulés pousseurs » qui sont devenus la règle. A Friedrichshafen, nous avons pu apprécier au volant le comportement dynamique de ce démonstrateur à quatre moteurs, à la faveur d’un premier tour de circuit effectué en fonctionnement diesel-électrique permanent, puis d’un second avec la fonction hybride activée. Outre les ponts AVE 130, ZF fournit également, sous forme d’une chaîne de traction intégrée, l’électronique de puissance, avec les deux onduleurs (un par moteur), ainsi que l’électronique de commande.

Sur la base d’un autobus articulé de 18 m du type Mercedes Citaro, ZF a réalisé ce démonstrateur en propulsion hybride, qui se trouve être équipé non pas d’un, mais

de deux ponts portiques AVE 130 correspondant respectivement

aux essieux 2 et 3.L’autre solution de propulsion en électromobilité est la motorisation centrale. Dans cette perspective, ZF propose aujourd’hui son tout nouveau système CeTrax, qui convient à la fois aux véhicules à plancher surbaissé et à ceux du type « low entry ». L’équipementier en assure même l’homologation pour le compte des constructeurs. La logique plug and drive (branchez et roulez) de CeTrax lui permet d’être monté sur des plateformes de véhicules existants, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des modifications majeures au niveau du châssis, des ponts, ou du différentiel. A travers cette nouvelle offre, l’équipementier cible des constructeurs qui, dans le cadre de leur stratégie produit, souhaitent directement convertir des modèles existants en version hybride ou tout-électrique.

Tel est, par exemple, le cas du polonais Solaris, et plus généralement des constructeurs d’Europe de l’Est, qui préfèrent avoir un châssis commun à tous leurs autobus, quelle qu’en soit la motorisation. Les performances du moteur central CeTrax sont largement dimensionnées, puisque celui-ci peut développer une puissance maximale de 300 kW avec un couple de 4 400 N.m. L’avantage inhérent à cette solution est une robustesse accrue (un seul « gros » moteur au lieu de deux « petits » qui multiplient théoriquement par deux les risques d’éventuels soucis), ainsi qu’à terme un moindre coût d’acquisition, dans la mesure où l’effet d’échelle devrait immanquablement jouer : de fait, cette solution sera aussi, de toute évidence, celle mise en œuvre sur les camions, la rendant in fine moins chère.

Ce sont de tels arguments qui, par exemple, ont infléchi le choix de l’allemand MAN en faveur d’une motorisation centrale sur son tout nouvel autobus 100 % électrique dévoilé, en septembre dernier, lors de l’exposition IAA de Hanovre. En revanche, les ingénieurs de ZF rencontrés sur place assurent qu’il n’y a pas davantage de maintenance à assurer sur un pont portique AVE 130 que sur une motorisation centrale, contrairement à l’idée intuitive que l’on pourrait en avoir. Dont acte.

Pour l’expérimentation in situ, l’équipementier avait monté sa toute nouvelle technologie CeTrax sur un autobus standard de 12 m du constructeur chinois Higer. Sur le circuit de Friedrichshafen, la démonstration fut, là encore, particulièrement concluante quant à la maîtrise technique d’ores et déjà acquise. Même assis en voyageur tout à l’arrière du véhicule, juste au-dessus de l’unique moteur central (que l’on pouvait apercevoir entraîner l’arbre de transmission grâce à un regard vitré spécialement aménagé), on ne perçoit ni bruit ni vibration. Le confort est total. Au poste de conduite, c’est tout le plaisir d’un véhicule 100 % électrique : une capacité d’accélération exceptionnelle, sans le moindre à-coup, une aptitude très particulière à se jouer tout en douceur des déclivités, et un freinage électrique (par récupération) d’une progressivité parfaite, le tout avec la maniabilité propre au standard de 12 m, plus sympathique encore que le 18 m. Comme dans le cas de l’AVE 130, ZF fournit une offre intégrée comprenant les électroniques de puissance et de commande.

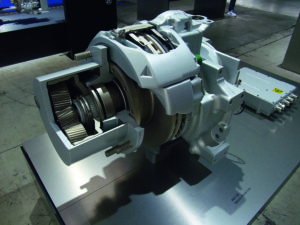

L’un des deux moteurs et réducteurs constitutifs du pont portique AVE 130. Enfin, la solution CeTrax présente l’avantage de se caractériser par un excellent rendement (au sens physique du terme), et par une puissance massique étonnamment faible. Même en termes d’encombrement, le moteur monté en place sur le véhicule Higer surprend par sa compacité. Bien sûr, le pont portique est une solution fort élaborée, qui optimise sans nul doute la technologie par rapport aux spécifications d’accessibilité les plus ambitieuses qu’un constructeur peut vouloir réaliser sur un véhicule à plancher surbaissé, mais la motorisation centrale n’en demeure pas moins, à notre avis, une façon relativement simple et extrêmement efficace de résoudre, en électromobilité, la problématique de la propulsion.

Un nouveau concept d’habitacle

Si l’électromobilité est aujourd’hui réalité, le véhicule autonome le sera sûrement demain. L’automatisation croissante va donc imposer l’émergence de nouveaux concepts de postes de conduite pour l’industrie des transports. Déjà ZF y a longuement réfléchi, en collaboration avec son partenaire industriel Faurecia, et propose aujourd’hui un tout nouveau concept d’habitacle particulièrement avant-gardiste, qu’il destine aux futurs véhicules entièrement automatisés, autrement dit ceux réglementairement classés au niveau 4.

Est-ce l’automobile de l’avenir ? Son propriétaire ne posséderait qu’une carrosserie, qui pourra être levée sur ses béquilles pour permettre le dégagement de la plateforme technique à partager avec les carrosseries spécifiques d’autres utilisateurs (livreurs de colis, par exemple). Dénommé « Trendsetting cockpit », ce concept d’habitacle se caractérise d’emblée par l’absence de volant et de pédales. De fait, les futurs véhicules utilitaires de niveau 4 seront utilisés, la majeure partie du temps, en pilotage entièrement automatique, si bien que leurs chauffeurs devront, de plus en plus, se consacrer à d’autres tâches que la conduite durant le voyage. Or le volant et les pédales sont des organes intrusifs à l’intérieur d’un habitacle, qui y limitent grandement la liberté de mouvement. La gêne est d’autant plus manifeste pour les livreurs, qui passent une part importante de leur temps à descendre de leur véhicule et à y remonter. Dans le Trendsetting cockpit, le volant et les pédales sont remplacées par un unique levier de commande de type joystick qui permet, d’un seul doigt, d’accélérer, ralentir ou changer de direction.

A en croire les ingénieurs de ZF, le maniement de ce levier, passée la nécessaire période d’adaptation, se révélerait beaucoup plus intuitif, précis et ergonomique que les commandes traditionnelles. Il est monté en position centrale, permettant au chauffeur, lors d’une reprise en mode manuel, de pouvoir conduire indifféremment en place gauche ou en place droite. Une telle disposition présente, en outre, l’avantage d’éviter de facto d’avoir à développer une version spécifique aux pays à conduite à gauche. Toutes les fonctions dites « secondaires », comme les clignotants, l’avertisseur sonore ou les essuie-glaces, peuvent être activées de n’importe quelle place, grâce à un unique écran tactile positionné au centre de l’habitacle. De part et d’autre de celui-ci, deux autres écrans permettent l’affichage des principales données de conduite, ainsi que la planification et l’exécution de tâches indépendantes de la circulation du véhicule.

Une plateforme pour plusieurs carroseries

L’équipementier ZF a par ailleurs récemment fondé une joint-venture avec e.Go Mobile AG pour la production en série du tout nouvel e.Go Mover. Il s’agit d’un concept de plateforme, qui pourra recevoir différentes carrosseries. Le prototype, dévoilé à Friedrichshafen, est dévolu au transport de voyageurs. Ce minibus possède encore un emmarchement, qui aura disparu sur les véhicules de série, afin qu’ils satisfassent pleinement aux critères d’accessibilité, avec emplacement réservé pour un fauteuil roulant. Sur ce prototype, la place du conducteur a été conservée, mais l’e.Go Mover est, en réalité, conçu pour la conduite autonome de niveau 4. Il doit être homologué en toute fin d’année. Son châssis, ses trains de roulement, sa direction, sa chaîne cinématique, son supercalculateur ProAI doué d’une intelligence artificielle, ainsi que l’ensemble des différents capteurs requis pour le niveau 4 sont intégralement fournis par ZF. Ce véhicule 100 % électrique dispose de dix heures d’autonomie en trafic urbain. Les premiers e.Go Mover de série pourraient entrer en service commercial dès la fin 2019. Ils seront construits à Aix-la-Chapelle, sur un site de production aménagé pour disposer, à terme, d’une capacité de 10 000 véhicules par an. Car l’équipementier s’attend d’ores et déjà à une demande de l’ordre du million d’unités dans les cinq à sept prochaines années !

Autre prototype sortant résolument des sentiers battus, le petit véhicule autonome à quatre places ultra-confortables, qui a tout d’un salon sur roues. A l’intérieur, ses passagers, qui peuvent rester connectés en permanence à leur bureau grâce à des écrans individuels, ont toute latitude pour travailler, tenir réunion, ou bien encore se relaxer. Le cadre se veut très « cosy », et il n’y manque pas même les plantes vertes ! En revanche, le port de la ceinture reste bien obligatoire, car si le heurt d’un obstacle est a priori impossible, un freinage d’urgence provoqué par les automatismes n’est toutefois jamais à exclure… L’étonnant véhicule se compose, en réalité, de deux parties superposées, qui sont très facilement séparables : le salon à quatre fauteuils précédemment décrit, qui forme carrosserie, et la plateforme technique sur laquelle il vient reposer pour pouvoir circuler. Ainsi, le salon peut-il être à tout moment aisément déposé et stocké sur ses béquilles, en vue d’être remplacé, en un clin d’œil, par une autre superstructure conçue, cette fois, pour le transport du fret.

L’idée est simple : « La carrosserie, on l’achète, tandis que la plateforme, on la partage ! » Chaque ménage pourrait ainsi posséder son propre salon sans roues, pour lequel il louerait les roues, ou plus exactement la plateforme technique, le temps dont il en a besoin pour effectuer un déplacement. Cette plateforme autonome est, de surcroît, dotée d’une extraordinaire maniabilité, puisque ses roues avant peuvent braquer selon un angle de 75°, contre 40° pour une automobile classique, et que ses roues arrière sont également directrices, avec un angle maximal de 14°.

La camionette « tenue en laisse » par le livreur

Dans le transport du fret, on sait que le fameux dernier kilomètre est le plus délicat de toute la chaîne logistique. Ainsi, trop souvent, le destinataire est-il absent de chez lui quand il doit recevoir son colis. Considérant la croissance exponentielle du e-commerce (rien qu’en Allemagne, le nombre de colis livrés, chaque année, devrait bientôt dépasser les quatre milliards !), ZF s’est lancé dans l’élaboration d’un concept totalement intégré et réellement révolutionnaire, qu’il a baptisé « Innovation van », et qui devrait résoudre l’ensemble des problèmes liés à la logistique du dernier kilomètre. Ce concept repose sur trois postulats : le véhicule doit être 100 % électrique ; il doit circuler en conduite autonome de niveau 4 avec ou sans le livreur à son bord ; enfin, le système doit savoir où et quand chacun des colis doit être livré.

Lunettes 3D sur les yeux, le « parcelman »

voit exactement où prendre livraison du prochain colis, tandis que son véhicule, visible derrière, se rend tout seul à l’endroit où il lui aura demandé de l’attendre.Un algorithme basé sur le cloud va ainsi calculer, en temps réel, le circuit parfait pour le livreur et le destinataire, en fonction de l’heure souhaitée pour la livraison, de la nature éventuellement périssable des marchandises transportées, des conditions réelles de circulation, ou encore de la consommation d’énergie électrique entraînée. Du coup, le livreur va pouvoir se concentrer entièrement sur sa mission commerciale, à savoir rencontrer la personne à qui il doit remettre en main propre le colis qui lui est destiné, ou bien trouver l’endroit où il va devoir le déposer. Pour cela, il est équipé de lunettes 3D, au travers desquelles, par exemple, il va visualiser très précisément la boîte à lettres du destinataire, ou le coffre de sa voiture en stationnement dans lequel il a été au préalable convenu que le colis serait déposé, et qui s’ouvrira d’elle-même à son approche.

Si le livreur a deux petits colis à distribuer dans le même pâté de maisons, et qu’il est alors plus simple pour lui qu’il se déplace à pied d’une adresse à l’autre, le véhicule va alors le suivre comme s’il était virtuellement « tenu en laisse » ! Plus besoin de chercher une place pour se garer, ni devoir revenir chercher le véhicule en un point de stationnement éloigné. Cet ambitieux projet est mené en collaboration avec l’université et la ville de Friedrichshafen, ainsi que la firme DHL. L’idée est de pouvoir rapidement tester ce concept in situ avec un parc de véhicules, afin de collecter un maximum de données en vue d’être en mesure de paramétrer au mieux les différents sous-systèmes mis en œuvre.

Sur l’actuel véhicule prototype, on dénombre six lidars et neuf caméras. L’équipementier assure que, dans un avenir proche, il sera possible d’assurer les mêmes fonctionnalités avec moins de capteurs. D’ores et déjà, le véhicule réagit aux feux tricolores et aux panneaux de signalisation. Dans les emprises du site de Friedrichshafen, ZF a aussi fait la démonstration probante de la capacité de l’intelligence artificielle embarquée à envisager et réaliser l’opération la plus complexe qui soit, à savoir dépasser, en se déportant sur la file de gauche, un véhicule garé en double file et qui fait obstacle à la circulation. Bien sûr, on retrouve dans ce prototype tous les sous-ensembles nécessaires, mis au point par l’équipementier : les capteurs (radars, lidars, caméras), le supercalculateur ProAI, et les nouveaux systèmes mécatroniques intelligents comme la direction assistée électrique ou le contrôle intégré de freinage IBC. Toujours grâce aux mêmes sous-ensembles, ZF présentait également à Friedrichshafen quelques technologies intelligentes pour automatiser complètement les centres logistiques, tel le « Terminal yard tractor » capable de « voir, penser et agir » pour manœuvrer des semi-remorques de manière totalement autonome, sans personne à bord. Sur les rives du lac de Constance, la mobilité de nouvelle génération est bel et bien en train d’éclore.

Philippe Hérissé

RER D : diviser pour mieux gérer

Le RER D va mal. Cette ligne difficile devrait voir le nombre de ses voyageurs passer de 650 000 aujourd’hui à 900 000 en 2030. La SNCF a décidé d’exploiter la ligne en deux systèmes différents, étanches, mais articulés l’un à l’autre.

Trop longues, trop ramifiées, les lignes de RER sont difficiles à exploiter. La croissance du trafic rend la situation à peu près impossible. A raison de 2,5 % de croissance annuelle, le trafic du RER D a augmenté de 50 % en 15 ans. Ce n’est pas fini. La demande va augmenter. 40 % des constructions en Ile-de-France se font aux alentours du RER D. La croissance du trafic a atteint 3 % par an. Le nombre de voyageurs pourrait donc passer de 650 000 voyageurs à près de 900 000 en 2030. Comme on considère qu’un point de trafic en plus se traduit par 0,2 point de ponctualité en moins on s’acheminerait au fil de l’eau vers une régularité de seulement 75 % en 2030. Insupportable.

Le RER le plus fréquenté de la SNCF va mal. Grégoire Forgeot d’Arc, directeur du RER D et de la ligne R de Transilien le

Gégoire Forgeot d’Arc. reconnaît. « La ligne est malade et, d’année en année, elle s’enfonce. » Un incident de passage à niveau au sud se répercute au nord. Les retards ébranlent l’édifice du transport francilien en déréglant le grand rendez-vous des RER : le tunnel entre Châtelet et Gare-du-Nord, que se partagent les RER B et C, à raison de 32 trains par heure et par sens.

Pour inverser la tendance, le 9 décembre, début du service annuel 2019, Ile-de-France Mobilités et Transilien mettent en vigueur une mesure nouvelle. La correspondance. C’est presque une idée neuve en Ile-de-France, mis à part Paris, bien sûr, où c’est plutôt monnaie courante. Le RER D va se trouver exploité en deux systèmes différents, étanches, mais articulés l’un à l’autre. Le RER le plus long de la SNCF, qui de part et d’autre sort du périmètre de l’Ile-de-France, allant de l’Oise, au nord, jusqu’au Loiret, au sud, va se trouver scindé en deux. Au lieu de 194 km de lignes, 120 km d’un côté, 74 km de l’autre. Comme le précise Grégoire Forgeot d’Arc, « au lieu d’avoir cinq bifurcations – Gare-du-Nord, Châtelet, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon et Corbeil-Essonne – la ligne n’en aura plus que trois ». Les deux dernières sont supprimées. Les deux nouveaux systèmes vont s’engrener l’un à l’autre en trois gares de la même zone, au sud de la ligne, où seront assurées les correspondances.

L’exploitation simplifiée à Corbeil-Essonne

Au sud, les flux convergent aujourd’hui vers l’« étoile de Corbeil », où deux tiers des trains entrent en conflit les uns avec les autres, et dont les difficultés sont responsables de la moitié des retards de la ligne. C’est donc là qu’on simplifie l’exploitation. Sans recourir à de lourds travaux d’infrastructure. Un décroisement aurait coûté 170 millions d’euros. Pas financés, et pas près de l’être.

Selon la nouvelle exploitation les trains d’interconnexion allant à Paris et au-delà auront pour origine sud Corbeil-Essonne. Et dans l’autre sens, bien sûr, auront Corbeil-Essonne pour destination. Jusqu’à présent, les trains venant du sud de la ligne ont le choix entre deux itinéraires à partir de Corbeil-Essonne : soit la ligne de la vallée, le long de la Seine, soit la ligne du plateau. Demain les trains d’interconnexion ayant pour origine ou destination Corbeil passeront tous par le plateau. Grégoire Forgeot d’Arc précise : « Alors qu’il y a 20 000 voyageurs montants sur la vallée, il y en a 100 000 sur le plateau. On donne de la fréquence sur le plateau par le simple jeu de la répartition, sans offre supplémentaire. »

Reliée à ce premier système, une navette est créée à partir de Malesherbes, tout au sud, qui passera par la vallée de la Seine et n’ira pas plus loin que Juvisy. Quant aux trains venant de Melun, autre branche de ce deuxième système, ils s’arrêteront à Corbeil Essonne.

La branche de Malesherbes exploitée comme une petite ligne

En compensation, les utilisateurs de la branche allant à Malesherbes auront sur leur ligne les tout nouveaux Regio 2N commandés à Bombardier. En établissant ces correspondances, la SNCF s’engage à réduire l’irrégularité de 25 %. Aujourd’hui, par exemple, les trains partant de Malesherbes ont un taux de ponctualité de 66 % et 10 % des trains sont supprimés. Demain, elle va être exploitée comme une petite ligne (comme la ligne K). L’ambition, c’est de lui donner un taux de ponctualité de 95 %, avec quatre fois moins de trains supprimés. Et on attend du nouveau système une régularité de 90 % pour l’ensemble du RER D. Soit quatre points de plus qu’aujourd’hui.

On comprend bien la cohérence du projet. Grégoire Forgeot d’Arc assure : « On a tout analysé. Il n’y a pas de plan B. » Et Ile-de-France Mobilités a voté le projet à l’unanimité. Et la Fnaut Ile-de-France, tout bien pesé, au nom des intérêts supérieurs de l’ensemble du RER, ne s’y oppose pas.

Mais, localement, ce n’est pas du goût de ceux qui vont devoir recourir à la correspondance pour aller de chez eux à Paris ou pour en revenir. Ils ne sont pas très nombreux : on parle de 9 000 personnes concernées. 9000, c’est à comparer aux plus de 300 000 personnes qui prennent le RER D chaque jour (615 000 A/R, rappelons-le).

Certes, on a prévu pour ces voyageurs de belles compensations. Les tout nouveaux Regio 2N, de Bombardier assureront les navettes sur les tronçons en correspondance. Les 19 trains, dont le déploiement en Ile-de-France a commencé avec la ligne R du Transilien, arriveront à partir de septembre 2019 sur les lignes débranchées. Leur déploiement doit se terminer à la fin de l’année.

Dans les trois gares où vont se faire les correspondances, Corbeil-Essonne, Viry-Châtillon et Juvisy, on a réalisé pour sept millions d’euros de travaux de modernisation.

De plus, une concertation a conduit à créer huit trains de plus sur la branche Malesherbes, soit une augmentation de 15 % par rapport au projet d’origine et deux trains de plus le dimanche matin sur la branche Melun. IDFM accompagne aussi la mesure par une refonte des réseaux de bus, pour quatre millions d’euros.

Plus tard enfin, entre 2021 et 2026, les 127 rames RER 2N NG assureront les trains d’interconnexion reliant le sud à Paris et au nord. Rames qui devraient être par la suite dotées du CBTC Nexteo, dont le déploiement doit commencer en 2025.

Les correspondances au cœur du dispositif

Sept millions d’euros de travaux de modernisation ont été réalisés dans les trois gares où se feront les correspondances : Corbeil-Essonne, Viry-Châtillon et Juvisy. Mais, bien sûr, le grand sujet, qui va se poser tout de suite, cela va être d’assurer une excellente correspondance entre les trains. Or, physiquement, ce ne sera pas le cas partout. A Viry-Châtillon, elle sera assurée dans 100 % des cas sur le même quai. A Juvisy, elle se fera sur le même quai à l’heure de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir. Mais à Corbeil-Essonne, cela se fera dans seulement 40 % des cas.

L’exploitation aussi doit concourir au succès d’une bonne correspondance. A la différence de ce qui se fait à Juvisy entre RER D et RER C, la SNCF veut s’engager sur les correspondances. Les navettes, par exemple, pourront attendre en cas de situation perturbée les trains d’interconnexion.

Corbeil-Essonne et le service annuel 2019 sont en fait un grand test. C’est un gros enjeu de déplacement en Ile-de-France. C’est aussi un enjeu pour une SNCF qui se veut entreprise de référence dans le mass transit. Mobilités et Réseau ont d’ailleurs mené sur le sujet un travail conjoint.

Et un enjeu pour améliorer l’exploitation des RER. Grégoire Forgeot d’Arc le reconnaît : « Si cela fonctionne, cela peut donner des idées de refonte d’offre pour d’autres lignes. » Pour l’instant, ajoute-t-il, « c’est une piste de travail ». Et attendant les résultats du test grandeur nature.

F. D.

« Notre objectif est d’investir 500 millions d’euros à l’international »

VR&T a interviewé Martin Vaujour, le directeur général de TMH International, filiale à 100 % de Transmasholding, le constructeur né en 2002 sous l’impulsion des autorités russe et dont Alstom détient 20 % des parts.

Ville, Rail & Transports. Comment vous positionnez-vous sur le marché de l’industrie ferroviaire ?

Martin Vaujour. Les Russes étant les derniers à arriver sur ce marché, il fallait un positionnement différent. Notre stratégie, c’est de ne pas chercher à être partout, mais de viser les pays qui ont besoin de nous du fait d’une industrie ferroviaire locale en déshérence. Nous arrivons avec de l’argent pour lancer une industrie locale. Nous investissons et nous développons localement. Nous n’avons pas besoin d’exporter. Nous voulons créer l’équivalent du groupe TMH dans des pays qui en ont besoin, pour lesquels le marché a du potentiel et pour lesquels l’Etat russe n’est pas un problème.

VR&T. Quels sont ces pays ?

M. V. Nous avons choisi six pays : l’Argentine, l’Afrique du Sud, Cuba, le Kazakhstan, l’Egypte et l’Iran. Chaque pays a ses spécificités.

Nous avons commencé par l’Argentine car il y a deux ans, lorsque nous avons lancé notre réflexion, le gouvernement argentin avait un très beau programme d’investissements. L’industrie ferroviaire n’était pas en bon état. Nous avons repris l’usine Mechita dans la province de Buenos Aires que nous sommes en train de rebâtir. Nous avons investi trois millions de dollars et promis 200 autres millions. Notre filiale TMH Argentine a gagné au printemps dernier un premier contrat de 30 millions de dollars pour la maintenance de locomotives et de voitures pour la Sofse, les chemins de fer locaux.