Voulue par l’Europe, la libéralisation des marchés intérieurs du transport de voyageurs provoque un engouement sans précédent en faveur de l’autocar. Le constructeur Volvo l’a bien compris, qui dévoile aujourd’hui six véhicules susceptibles de révolutionner confort et sécurité.

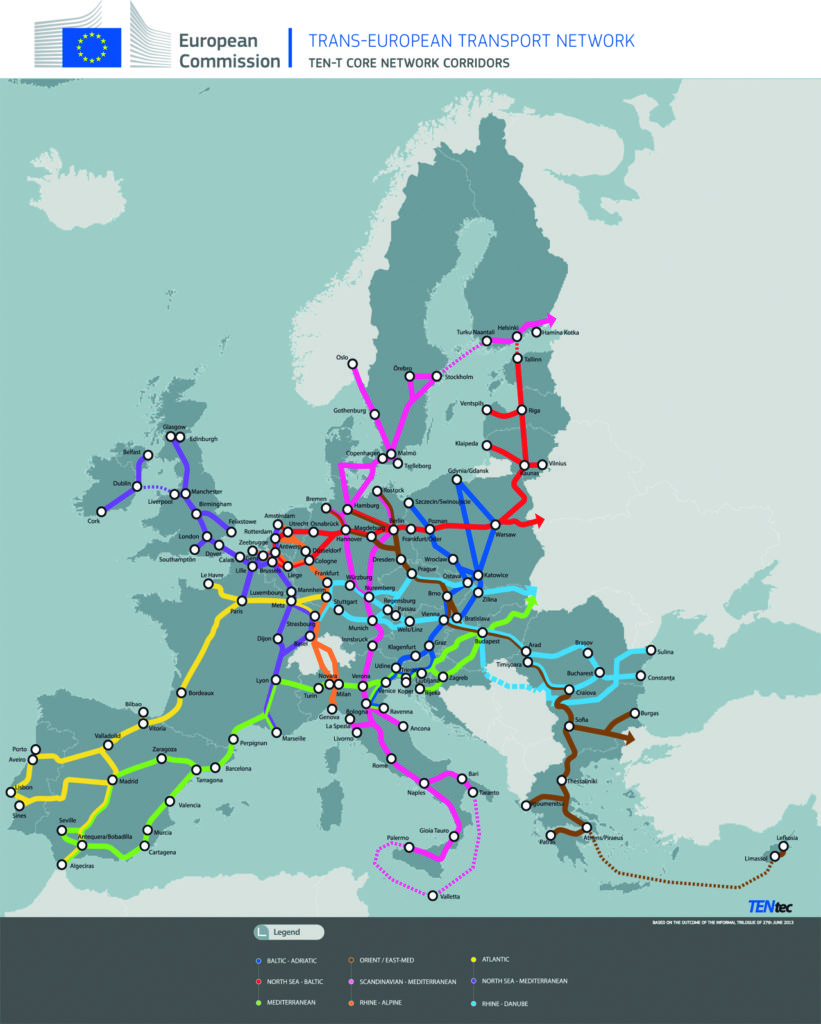

Sur les longues et moyennes distances, l’autocar est en passe de devenir terriblement tendance. Profitant de la politique de déréglementation des transports de voyageurs récemment instaurée dans l’Union européenne, il chasse clairement, désormais, sur des terres autrefois réservées au chemin de fer. Le constructeur suédois Volvo ne s’y est pas trompé, lui qui, aujourd’hui, dévoile une toute nouvelle famille d’autocars assez révolutionnaires, alors que certains de ses concurrents auraient plutôt, jusqu’ici, privilégié une stratégie d’amélioration continuelle de leurs produits.

Une enquête auprès des voyageurs et des conducteurs

Le FIP (Front impact protection) absorbe 50 % d’énergie supplémentaire en cas de choc.

A n’en pas douter, Volvo a déjà dû être conforté dans sa démarche novatrice par la constatation que, dans son propre pays, les passagers se déclarent désormais plus satisfaits quand ils voyagent en car que quand ils voyagent en train. Au cours de l’hiver dernier, le constructeur a fait réaliser par un institut de sondage une enquête menée dans les six pays les plus représentatifs de l’Union européenne (Allemagne, Italie, Espagne, France, Suède et Royaume-Uni) auprès de 6 000 passagers et d’un millier de conducteurs d’autocars. Les conducteurs français se sont d’ailleurs montrés parmi les plus intéressés à apporter leur contribution.

Il ressort de cette enquête que, dans un trajet en autocar, les trois facteurs déterminants pour le voyageur, par ordre décroissant d’importance, sont le pas entre sièges et leur confort, le professionnalisme du conducteur, et l’efficacité de la climatisation. Si l’on interroge maintenant les conducteurs pour savoir quelle est, selon eux, la partie la plus noble de leur travail, la réponse qui sort en premier est « rendre les voyageurs heureux ». Plus intéressant encore, ils déclarent à 58 % que leur vrai critère pour choisir un employeur est le véhicule qui va leur être confié.

Dans le contexte actuel de sévère pénurie en personnel de conduite affectant toute l’Europe occidentale, ces résultats n’ont pas échappé à Volvo, qui en a aisément déduit qu’en soignant à l’extrême confort et ergonomie, on ferait des conducteurs heureux qui, par voie de conséquence, rendraient les voyageurs heureux. L’enquête révèle aussi que le plus important, pour un conducteur, est d’abord la sécurité du véhicule, puis sa manœuvrabilité, et enfin la visibilité dont il dispose depuis le poste de conduite. Lorsque les derniers résultats de cette enquête inédite ont finalement été communiqués, les travaux de développement de la toute nouvelle gamme d’autocars 9000 étaient, bien sûr, quasi achevés.

Des véhicules plus imposants

Pour autant, Volvo a fait mouche en concevant cette offre qui n’a rien d’un « face-lift » à partir d’une plateforme préexistante. Déjà, la nouvelle génération se distingue de la précédente par l’allure imposante des véhicules, conséquence d’une hauteur totale de 3,65 m sur le 9700 et 3,85 m sur le 9900, soit une majoration de 12 cm. C’est la garantie de davantage d’espace, en particulier pour les bagages. Le 9900, plutôt dédié au grand tourisme, dispose d’un plancher « cinéma », en plan incliné, dont Volvo s’est fait une spécialité. Cette technique permet d’offrir à tous les passagers une parfaite visibilité. On peut ainsi faire profiter un maximum d’entre eux d’une vue vers l’avant suffisamment dégagée. A la base des vitrages de faces latérales, une découpe en forme de « Z » aux branches déployées souligne cette inclinaison du plancher, et fait office, pour le véhicule, de signature immédiatement reconnaissable.

La nouvelle gamme 9000 se distingue aussi par son exceptionnelle versatilité. Le luxueux 9900 est proposé en trois longueurs : 12,4 m sur deux essieux, ainsi que 13,1 m et 13,9 m sur trois essieux. Il en va de même pour le polyvalent 9700 mais, cette fois, selon les architectures suivantes : 12,4 m et 13,1 m sur deux essieux, et 13,9 m sur trois essieux. Deux niveaux différents d’équipements figurent au catalogue : « Select », plutôt conçu pour une utilisation en car de ligne sur moyennes et longues distances, et « Superior », visant le haut de gamme en grand tourisme et les voyages charter.

L’un des atouts majeurs de la famille 9000 est, à l’évidence, sa toute nouvelle structure intégrale. Cette structure a déjà le mérite d’absorber extrêmement efficacement toutes les vibrations, qu’elles trouvent leur origine dans l’interaction entre la chaussée et les roues lorsque le véhicule circule, ou bien qu’elles proviennent du fonctionnement de certains équipements embarqués, comme le compresseur.

Une température uniforme de -36 °C à +40 °C

qui permettent aux conducteurs d’appréhender immédiatementla différence de ressenti entre une direction classique et la direction VDS qui diminuede 30 % la fatigueau volant.

Le confort climatique exceptionnel, qui caractérise aussi la nouvelle famille 9000, révolutionne l’état de l’art sur les autocars. Finis, les gradients thermiques à l’intérieur du véhicule ! Désormais, la température demeure partout rigoureusement uniforme, quelle que soit la place occupée par le passager. De même, la ventilation se trouve idéalement répartie, de l’avant à l’arrière. L’efficacité de la nouvelle climatisation a pu être démontrée dans les conditions les plus extrêmes, depuis les -36 °C de température extérieure rencontrés lors d’essais dans la région de Kiruna, au nord du cercle Arctique, jusqu’aux +40 °C testés en Andalousie, au sud de l’Espagne.

Le pavillon des 9700 et 9900 apparaît également révolutionnaire dans sa construction. Il se trouve désormais entièrement constitué d’une seule et même pièce, sous la forme d’un sandwich en matériau composite. Par rapport à un pavillon classique en acier, le gain de masse obtenu s’élève à 230 kg. Il en résulte, pour le véhicule, un abaissement du centre de gravité, qui se traduit par un meilleur comportement dynamique sur la route, et un accroissement corrélatif du confort pour les passagers. La réduction de la masse totale, grâce à l’usage des nouveaux matériaux, atteint les 350 kg.

Un confort de voyage et de conduite

Les sièges, bénéficiant d’un appuie-tête réglable, ont été conçus en interne chez Volvo. L’éclairage intérieur par LED, de type indirect, confère une ambiance « cosy » assez inattendue. Cet éclairage a aussi été conçu pour supprimer toute réflexion gênante sur le pare-brise.

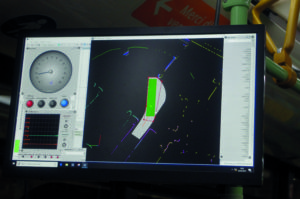

Le conducteur dispose d’un tableau de bord entièrement revisité, avec un nouveau volant. En exclusivité chez le constructeur suédois, la direction VDS (Volvo dynamic steering) parvient à diminuer de 30 % la fatigue au volant, pourcentage qui peut grimper à 70 % lors de la négociation de ronds-points. 2000 fois par seconde, ce système rectifie automatiquement la trajectoire du véhicule, en compensant de lui-même les écarts involontaires dus aux irrégularités de la chaussée, ou encore aux rafales de vent latéral. De plus, il supprime réellement tout effort, confère à la direction une précision assez étonnante, et présente l’avantage de ramener automatiquement et efficacement le volant en position centrale après tout braquage. Un tour aux commandes du 9700 de 13,1 m, sur le circuit d’essai privé du constructeur, à Göteborg, permettait d’apprécier l’évidente plus-value qu’apporte le système VDS en termes d’efficacité et de maniabilité.

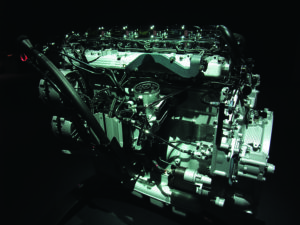

De plus, une version dite « F » de la boîte de vitesses automatique I-Shift (autrement dit, la sixième génération déjà !) a été développée pour équiper les 9700 et 9900, et c’est elle qui se trouve donc montée en sortie d’arbre du moteur Volvo D11 Euro VI, taré à 430/460 ch, pour constituer la chaîne cinématique des nouveaux véhicules. Outre qu’elle apporte la garantie d’une fiabilité maximale après avoir été perfectionnée à cinq reprises, cette boîte I-Shift, très souple, participe également, de façon certaine, au confort de conduite.

A une époque où le recrutement de conducteurs s’avère de plus en plus difficile, et où ceux-ci privilégient ouvertement, comme premier critère de choix d’une entreprise, le véhicule sur lequel ils vont être appelés à travailler, VDS et I-Shift pourraient se révéler des arguments imparables…

Des économies pour les exploitants

Les exploitants, eux, devraient d’abord être sensibles aux économies de carburant, qui ont d’ores et déjà été mesurées, et atteignent les 4 % par rapport à la génération précédente. Ce pourcentage pourrait a priori sembler modeste, mais il faut garder à l’esprit que les économies engendrées sont substantielles dans le cas de véhicules parcourant couramment 100 000 à 300 000 km par an. La nouvelle chaîne cinématique n’est certes pas étrangère à ce bon résultat.

Toutefois, c’est bien le travail considérable réalisé sur l’aérodynamisme des véhicules qui fait la différence. La face avant, grâce à la courbure optimisée de son pare-brise, facilite grandement la pénétration dans l’air. A l’arrière, le dessin des surfaces de raccordement a permis d’éliminer presque totalement les vortex (phénomènes d’écoulements turbulents qui apparaissent normalement dans le sillage du véhicule) avec, pour conséquences, une moindre dissipation d’énergie et une plus grande stabilité dans le comportement routier. Proposé en option, l’abaissement automatique de quelques centimètres du châssis dès la vitesse de 80 km/h améliore encore l’aérodynamisme.

Enfin, le système I-See, également en option, peut apporter une diminution supplémentaire de la consommation de 2,5 %. Ce système pilote le fonctionnement de la chaîne cinématique à partir d’une mémorisation des caractéristiques topographiques du parcours. Grâce à lui, le véhicule adopte, à tout instant, le bon rapport de boîte, en fonction de la longueur et du pourcentage des déclivités.

Des innovations sur la sécurité

le 25 mai dernier.

Sur le plan de la sécurité, les nouveaux autocars se distinguent d’emblée par un dispositif dénommé « FIP » (Front impact protection, protection contre l’impact frontal), qui absorbe 50 % d’énergie supplémentaire en cas de choc et évite, dans le même temps, la pénétration d’éléments d’une voiture accidentée sous le châssis de l’autocar. Il s’agit ici de se prémunir du risque de voir des câbles électriques déplacés et endommagés lors de l’impact, et qui seraient alors mis en court-circuit à proximité immédiate du réservoir de carburant.

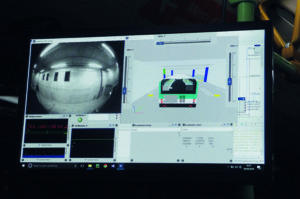

Volvo a également inventé un système inédit appelé « Safety zones » (zones de sécurité). L’exploitant programme à l’avance une ou plusieurs zones géographiques dans lesquelles il ne veut pas voir son véhicule dépasser une vitesse donnée. Lorsque ledit véhicule entrera dans la zone correspondante, son conducteur recevra automatiquement, sur son tableau de bord, l’information de la vitesse ainsi limitée, et qu’il ne pourra plus ensuite dépasser, quelle que soit la pression sur l’accélérateur, jusqu’au moment où il en sera ressorti.

Enfin, le constructeur joue à fond la carte de la digitalisation, et offre désormais à l’exploitant, à la faveur de la sortie de ses nouveaux 9700 et 9900, un véritable bouquet de services connectés. Les opérateurs pourront désormais suivre à tout instant, en temps réel, et où qu’ils se trouvent, les paramètres de conduite et de maintenance de n’importe lequel de leurs autocars. Et ils n’auront pour cela qu’à sortir leur smartphone de leur poche !

Philippe HÉRISSÉ

remarquable. Seuls les arrêts se révèlent plutôt brutaux, mais il est vrai que l’autobus n’est pas censé transporter des

remarquable. Seuls les arrêts se révèlent plutôt brutaux, mais il est vrai que l’autobus n’est pas censé transporter des