Electromobilité, biogaz et hydrogène sont les trois technologies actuellement disponibles pour « verdir » les parcs d’autobus. Selon les critères que l’on considère – autonomie effective, prix des véhicules, infrastructures à envisager dans les dépôts ou sur la voie publique, gains environnementaux – chacune possède son propre domaine de pertinence, qui ne cesse d’évoluer au fil des progrès réalisés. Au moment où certains décideurs se demandent encore laquelle de ces technologies choisir, la conférence VRT le 27 mai a permis d’actualiser et de comparer leurs performances et coûts d’investissement respectifs.

Les autobus urbains rouleront-ils au gaz, à l’électricité ou à l’hydrogène en 2030 ? Avant même d’évoquer les avantages et les inconvénients de chacune des motorisations Guy Le Bras, directeur général Gart, a indiqué que le choix des collectivités sera aussi guidé par le contexte législatif européen. Or ce dernier comporte quelques incertitudes. « Dans l’article 36 de la loi TEC, il est prévu que le renouvellement des flottes de véhicules de transport public se fasse à 50 % en véhicule faible émissions jusqu’à 2025 et 100 % au-delà. Le spectre est assez large puisqu’il comporte des véhicules électriques et hydrogène et même au gaz naturel à condition que 20 % du gaz soit d’origine bio », a rappelé le représentant du Gart. « La plupart des constructeurs se sont bien adaptés et proposent une offre satisfaisante pour le marché urbain. Mais il faut aussi tenir compte de la directive européenne, qui stipule une part de renouvellement avec des véhicules zéro émission, ce qui exclu donc les véhicules GNV », a-t-il ajouté.

Ainsi, sur le créneau M3 des autobus, entre août 2021 et décembre 2025, 43 % des renouvellements des autobus doivent se faire avec des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs, dont 21,5 % à émission nulle. Après 2026, le taux passera à 61 % des renouvellements en carburants alternatifs, dont 30,5 % à émission nulle. « Il s’agit d’objectifs nationaux, et toute la question va être de savoir comment on les atteint. La directive européenne doit être transcrite en droit français avant la fin du mois d’août 2021 et les premières versions des décrets font état de notions de zonage, selon la taille des agglomérations. Ainsi on atteindrait les objectifs de la commission européenne sur la globalité du marché français, sans qu’il y ait besoin de l’appliquer réseau par réseau », révèle-t-il.

Un besoin de clarification

Un réseau de taille moyenne ne peut pas forcément se permettre de disposer d’un parc urbain fonctionnant avec plusieurs énergies. Le plus souvent, une seule énergie est choisie, pour des raisons de coût et d’exploitation, indique encore Guy Le Bras.

A l’inverse, les réseaux de taille grande et moyenne devront-ils nécessairement recourir à plusieurs énergies ? Là encore, il n’y a pas de réponse précise. « Une consultation, toujours en cours, a été lancée par le ministère de l’Ecologie. Les autorités organisatrices de la mobilités ont besoin de clarification pour savoir si elles pourront continuer durablement avec des flottes composées de tout ou partie de GNV. Si tous les objectifs européens doivent être remplis au niveau national, c’est plutôt une bonne nouvelle », poursuit Guy Le Bras, en précisant que cette indécision, qui laisse tout le monde au milieu du gué, génère surtout beaucoup d’inquiétude, de nombreux réseaux étant constitués uniquement de flottes fonctionnant au GNV. Et de s’interroger : « Comment trouver des ressources pour changer d’énergies ? De plus, on sait qu’il n’est pas souhaitable, d’un point de vue technique et d’exploitation, d’avoir un parc 100 % électrique, aussi bien d’un point de vue réseau électrique et météo ».

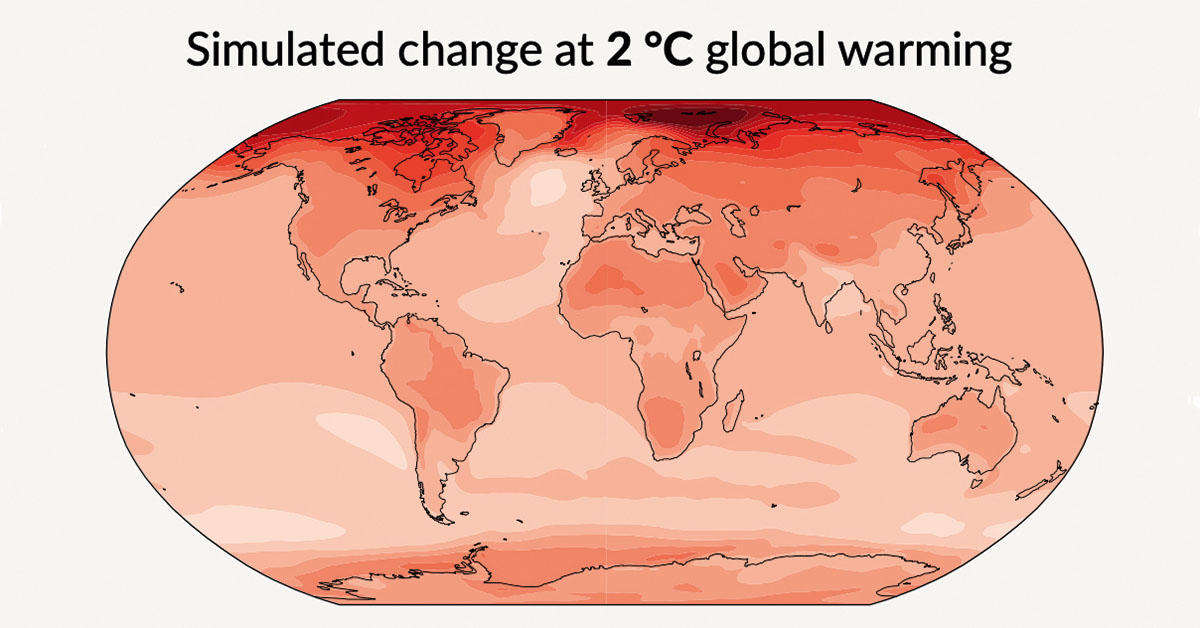

Iveco Bus a l’avantage d’être présent sur les deux créneaux du GNV et de l’électrique. Pour son directeur Mobilité durable, Jean-Marc Boucheret, il convient de défendre le biogaz, dont l’usage se trouve légitimé au regard de quatre critères : l’amélioration de la qualité de l’air, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), le TCO (Total cost of ownership) et la vitesse à laquelle il est possible de déployer des véhicules utilisant cette énergie. « Selon les experts, tout ce qui n’est pas fait avant 2030 nous retarde sur tous nos objectifs, notamment l’accord de Paris », insiste-t-il. « L’étude d’AirParif sur la qualité de l’air, qui recouvre deux ans de mesures sur 28 bus différents, indique que les motorisations Euro VI GNV ont apporté un grand bénéfice, avec sept fois moins de Nox émis par rapport aux véhicules diesel et 10 % de CO2 en moins. Dans le projet de loi évoquant les ZFE, les véhicules au bioGNV figurent dans le même groupe que les véhicules électriques, et il y a une certaine cohérence à mettre ensemble ces différentes énergies », souligne Jean-Marc Boucheret. « Les études de l’IFPEN et Carbone 4 sur l’analyse du cycle de vie indiquent également que le bioGNV émet 18 % de CO2 de moins par rapport à l’hydrogène d’origine renouvelable. Quant au TCO, les études en cours menées par le ministère des Transports soulignent que le bioGNV possède un TCO équivalent au diesel sur des coûts complets (acquisition, utilisation et maintenance). Enfin, la rapidité, c’est d’être capable de mettre rapidement en parc roulant un grand nombre de véhicules, ce qui est notre cas aussi bien pour les véhicules GNV qu’électriques. »

En tant qu’industriel, Iveco s’est donc préparé à la migration des motorisations gaz et électrique – un projet à 10 ans – tout en tenant compte d’aléas toujours fâcheux pour un industriel. Ainsi, ce dirigeant regrette que la France soit pénalisée par le décret d’août 2018 sur les aménagements des dépôts, « avec des exigences très particulières par rapport aux autres pays européens ».

Sur ce point, Guy Le Bras ajoute que « les normes ont été conçues surtout pour les gros réseaux de type RATP, ce qui crée des difficultés pour les réseaux plus petits. On discute avec le ministère pour obtenir des assouplissements ». Il pointe également quelques difficultés réglementaires supplémentaires, notamment pour les tunnels, avec des impératifs fixés par les pompiers.

Un enjeu de souveraineté

Il y a cependant d’autres signaux, plus positifs, pour le marché des autobus électriques, complète Nicolas Dagaud, directeur commercial de HCI Karsan. Cet importateur du constructeur turc indique que sur ses trois dernières années d’activité, Karsan a commercialisé 60 % de ses véhicules avec un moteur électrique : le Jest, un minibus de 6 m, et l’Atak, un midibus de 8 m. « En 2021, 90 % de nos ventes seront électriques, car ces véhicules bénéficieront pleinement de l’instauration des ZFE et des aides. Quand on parle de TCO, il faut aussi tenir compte des aides Moebus et du plan de relance. Ainsi, un Jest électrique se retrouve un peu près au même coût que sa version thermique. Il faudra voir si ces aides perdurent, mais en parallèle le prix des batteries va continuer à baisser », justifie-t-il.

Vincent Lemaire, président du groupe Safra qui est précurseur des bus hydrogène en France avec le Businova, tient pour sa part à « défendre » la technologie hydrogène en insistant sur le fait que les bus à hydrogène permettent de répondre aux enjeux de la qualité de l’air, et que la Commission européenne ne prend personne au dépourvu en les intégrant dans ses directives zéro émission. « Des groupes de travail ont été mis en place depuis 2018 sur le sujet. C’est un long processus de mise au point de ces textes, votés par nos députés en juin 2019, avec deux ans de transposition pour mettre en place une sous-cible à zéro émission, avec des quotas, pays par pays, selon leurs niveaux de richesses respectives », insiste-t-il.

Certes, reconnaît-il, les industriels comme Safra doivent encore faire de gros progrès en termes de coût de développement. « Les régions nous aident à lancer le système. On arrive à trouver 250 000 euros d’aides publiques sur les bus 12 mètres H2 », précise-t-il.

Rouler avec de l’hydrogène coûte plus cher, mais faut-il pour autant faire une croix sur le développement d’une filière européenne, au risque de voir arriver des concurrents chinois ? « Peut-on se permettre d’attendre ? D’autres viendront prendre cette place. Le gouvernement chinois s’est positionné sur l’hydrogène après l’électrique. Le fabriquant Yutong ne s’en cache pas. Sa devise, qui orne son hall d’entrée, l’annonce déjà : Nous allons envahir le monde ! Si l’on veut que notre industrie résiste, il faut y aller, c’est un enjeu de souveraineté, d’autant plus que ces nouvelles technologies sont assez faciles en termes d’exploitation ». Pour Safra, le marché commence à bouger dans le bon sens. Il y a un an, les gros marchés ne dépassaient pas cinq bus, alors que maintenant, une ville comme Dijon fait un appel d’offres avec 27 bus.

» DANS L’ARTICLE 36 DE LA LOI TEC, IL EST PRÉVU QUE LE RENOUVELLEMENT DES FLOTTES DE TRANSPORT PUBLIC SE FASSE À 50% EN VÉHICULES FAIBLES ÉMISSIONS JUSQU’À 2025 ET 100% AU-DELÀ. » Guy Le Bras

Les effets du climat

L’hiver dernier a été marqué par des températures très basses et certains réseaux ont connu des problèmes sur leurs bus électriques en France, ou en Allemagne, comme à Berlin.

« Des exploitants allemands ont partagé leurs valeurs : on est monté à 2,5 kWh par km sur des bus électriques, ce qui est très élevé », rapporte

Jean-Marc Boucheret (Iveco). Le constructeur donne la possibilité de faire du préconditionnement le matin pour le confort thermique du poste du chauffeur, de manière à utiliser les kWh du dépôt et non ceux de la batterie. Nicolas Dagaud (Karsan), indique que ses mini et midibus n’ont pas connu ce type de problèmes, étant positionnés sur du TAD ou opérant en cœur de ville, voire sur des sites privés. « L’autonomie demandée pour ce type de mission permet de préserver le confort thermique », indique-t-il en précisant que si les missions étaient amenées à devenir plus longues, et en cas de contraintes, il faudrait trouver une recharge intermédiaire, ce qui pourrait poser des problèmes en France qui « n’avance pas beaucoup » sur le sujet.

Il signale aussi un avantage dont bénéficient ses véhicules, qui utilisent une batterie issue du monde automobile puisqu’elle a été conçue par BMW. « Elles n’ont besoin que d’une simple Wallbox pour se charger, ce qui fait que toutes les municipalités qui utilisent déjà des Zoé électriques sont déjà équipées pour les recevoir. » En revanche, le chauffage « n’est pas un projet simple » pour des véhicules de taille plus importante, reconnaît Vincent Lemaire (Safra). « Il n’y a pas grand-chose qui chauffe dans un bus électrique, contrairement au diesel ou au GNV qui possède un moteur thermique et produit de l’eau chaude. Il faut trouver des astuces, comme le préconditionnement, ou privilégier l’environnement chauffeur. On peut aussi faire le choix d’embarquer plus de batteries, c’est la tendance. Il y a deux ou trois ans, les cahiers des charges demandaient 250 kWh embarqués pour un 12 m, actuellement c’est plutôt 400 kWh. Mais il faut déplacer cette batterie toute la journée et la recharger, cela prend plus de temps. C’est justement l’un des intérêts de l’hydrogène. De plus la pile à combustible n’a pas un rendement à 100 % et produit un peu de chaleur, on peut utiliser cette énergie dissipée », expose-t-il.

L’arrivée de grands équipementiers

En termes de fiabilité, la technologie GNV a l’avantage d’être la plus mature par rapport aux technologies électriques à batterie ou à pile à combustibles. « FPT Industrial, qui développe nos moteurs en Bourgogne avec 1 300 employés, consacre 20 % de sa production aux moteurs GNV, c’est un exemple de reconversion industrielle. Ce moteur a une maturité, même s’il doit suivre les évolutions, comme la future norme Euro 6 step E qui arrive en 2022 », explique Jean-Marc Boucheret.

Iveco indique être en contact étroit avec les territoires, notamment l’Ile-de-France qui va devenir la première région en Europe pour le GNV avec 10 000 véhicules en parc, une trentaine de dépôts et surtout une trentaine de méthaniseurs en mesure de produire un gaz renouvelable d’origine locale. « Les collectivités veulent avoir une mobilité propre tout en redynamisant leurs territoires, avec la méthanisation de déchets agricoles ou provenant de l’industrie agroalimentaire pour les territoires ruraux. On compte près de 1 000 projets de méthaniseurs qui devraient fournir une vingtaine de tWh de bioGNV. Cette capacité devrait largement permettre de fournir la demande en France. Les collectivités urbaines peuvent mettre en place des méthaniseurs adossés à des stations de traitement des eaux, avec des gisements potentiels remarquables : 7 000 habitants produisent suffisamment de biodéchets pour alimenter un véhicule lourd sur un an. Des métropoles qui se sont lancées comme Lyon ou Marseille ont déjà la capacité d’alimenter 150 à 250 bus GNV rien qu’avec la méthanisation de leurs propres déchets », décrit-il, en insistant sur le fait que le bioGNV n’est pas qu’une énergie de transition.

Vincent Lemaire se montre également serein : le système de pile à combustible utilisé par Safra, développé par Symbio, est « de plus en plus fiable », même s’il reconnaît qu’un bus à hydrogène n’a pas encore la disponibilité d’un véhicule à moteur thermique. « Avec un bus à hydrogène, il faut faire attention en termes de sécurité. Un autobus, c’est devenu un gros ordinateur avec beaucoup de capteurs, qui peuvent créer des faux défauts : le véhicule peut se mettre en sécurité en cas de microcoupure, lorsqu’un capteur perd le signal pendant quelques secondes. Pourtant c’est positif, car il vaut mieux être très prudent en cas de véritable fuite d’hydrogène. Il y a encore du travail sur ce sujet, on progresse tous les jours. » Ce dirigeant ajoute que l’univers industriel autour de l’hydrogène se développe positivement : « les équipementiers se sont remis en cause sur l’autobus électrique à hydrogène. Avant, qu’il n’y avait qu’un seul fabriquant de courroies, ou de pignons par exemple. Maintenant l’offre s’est beaucoup plus développée et les grands équipementiers arrivent. Tant mieux, on va progresser pour atteindre les niveaux de fiabilité attendus ».

» DANS LE PROJET DE LOI ÉVOQUANT LES ZFE, LES VÉHICULES AU BIOGNV FIGURENT DANS LE MÊME GROUPE QUE LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, CE QUI EST COHÉRENT. » Jean-Marc Boucheret

Le retour d’expérience est encore plus récent pour Nicolas Dagaud, puisque les premiers véhicules Karsan n’ont été livrés qu’en septembre 2019 en France. Sur une échelle plus globale, Nicolas Dagaud constate que les constructeurs chinois ont fortement accéléré depuis 2016 avec de gros volumes. « Les véhicules de maintenant n’ont plus rien à voir avec ceux lancés en 2010, en termes de batteries et d’autonomie, la vision du marché permet d’être assez positif », estime-t-il. Un constat partagé par Jean-Marc Boucheret puisque Iveco est également présent sur le créneau des véhicules électriques. « C’est aussi un moyen d’exporter, puisque nous avons vendu des bus électriques produits en France en Norvège, aux Pays-Bas, en Italie, Autriche et Allemagne. Nous développons aussi la télématique. Le groupe a lancé Iveco On, ce qui permet de connecter les véhicules depuis notre centre de contrôle installé à Vénissieux. Cela permet de travailler au plus près des véhicules pour avoir la meilleure disponibilité au quotidien, en travaillant sur des principes de maintenance prédictive. »

La prise en compte des énergies vertes

Les quatre intervenants sont au moins unanimes sur un point : faire rouler des bus électriques, hydrogène ou gaz avec un carburant dont l’origine proviendrait de sources fossiles non renouvelables n’aurait aucun sens. « En France, on sait faire de l’hydrogène sans carbone grâce au nucléaire, sans compter les nombreux projets avec de l’éolien ou du photovoltaïque. C’est l’une des forces de notre pays, il faut aller vers ces nouvelles énergies, car si on produit de l’électricité avec du charbon cela n’a aucun intérêt », avance Vincent Lemaire (Safra). Côté GNV, la part du biogaz continue également à augmenter : 17 % du gaz utilisé par les véhicules gaz est d’origine bio, ce qui est « déjà significatif », estime Jean-Marc Boucheret (Iveco). « Nous sommes en phase avec les objectifs, avec une trajectoire qui aboutirait à 100 % de biogaz en 2050. »

Des améliorations seront également apportées sur la durabilité des batteries, ajoute-t-il. « L’Europe a lancé fin 2020 un projet de règlement sur les batteries, qui exigera de la part des industriels des critères de durabilité. Il faudra gérer sa fin de vie : la batterie aura son passeport, il faudra aussi déclarer la composition des minerais. Dans une période où on s’attend à voir décupler le nombre de batteries sur le marché, ces batteries seront beaucoup plus durables », souligne-t-il. L’efficacité accrue des batteries pourrait même faire de l’ombre aux véhicules hydrogène. « Bientôt les véhicules à batteries auront une autonomie équivalente à celle des véhicules à hydrogène, grâce aux progrès réalisés sur la densité énergétique et la baisse des coûts. Le point d’équilibre de la solution hydrogène est encore loin à atteindre et celui de la batterie arrivera plus vite. On rouvrira le dossier dans 2, 5 ou 10 ans pour comparer l’efficacité de ces deux solutions, d’autant plus que le rendement de l’hydrogène n’est pas aussi performant, on aura besoin de beaucoup plus d’électricité verte, c’est un autre inconvénient », objecte-t-il.

Made in France

Sur les 5 000 bus électriques vendus en Europe, un tiers provient de Chine. « En tant qu’industriel, c’est un mauvais signal », regrette Jean-Marc Boucheret (Iveco). « La particularité des producteurs chinois, c’est qu’ils fabriquent les batteries. Or en Europe, on n’a pas de filières de fabrication, on est en retard, on n’a pas pris le parti de développer cette activité, c’est le pari de demain, si on sait le faire, le pari sera gagné », lance Nicolas Dagaud (Karsan).

L’Union européenne commence heureusement à se saisir du problème, à travers le futur « Airbus des batteries », avec par exemple l’alliance de Total et Saft ou les projets de Stellantis dans le nord de la France « même si l’Allemagne pourrait devenir le barycentre de la production avec 20 à 25 % de la production mondiale prévue », analyse Jean-Marc Boucheret. Ce dernier indique qu’Iveco mise sur le label Origine France garantie pour ses véhicules électriques à batteries, puisque le constructeur possède des usines et un bureau d’études dans l’hexagone, en lien également avec le constructeur de batterie Forsee Power qui crée une usine à Poitiers.

Dans le domaine de l’hydrogène, Safra jouit d’une position unique puisque le constructeur albigeois indique être le seul constructeur à proposer un véhicule complètement européen, avec des piles développées par Symbio, filiale de Michelin et Faurecia « alors que nos concurrents utilisent une technologie canadienne ou japonaise. C’est aussi un choix collectif, qui dépend de la puissance publique ».

Vincent Lemaire note que les bus chinois n’ont pas eu beaucoup de succès en France : « les aspects de souveraineté sont prégnants chez nos politiques, on peut leur faire confiance. » La situation de HCI est différente, puisqu’il distribue les véhicules Karsan fabriqués en Turquie, même si les bus sont préparés en France à Nantes. Nicolas Dagaud souligne qu’il n’est pas prévu de monter des véhicules en France.

Positionnés sur des créneaux porteurs, ces trois constructeurs ne manquent pas de projets pour étoffer leurs gammes de véhicules. Ainsi Karsan va prochainement proposer sur le marché européen des véhicules électriques de 12 et 18 m, « qui seront dévoilés au cours du mois de juin 2021 », indique Nicolas Dagaud. Le constructeur turc travaille également sur un projet de bus autonome, sur la base d’un modèle Atac, déjà commercialisable. Un premier projet est prévu avec Keolis en Belgique.

» EN 2021, 90% DE NOS VENTES SERONT ÉLECTRIQUES, CAR CES VÉHICULES BÉNÉFICIERONT PLEINEMENT DE L’INSTAURATION DES ZFE ET DES AIDES. « Nicolas Dagaud

Safra s’est pour sa part engagé dans un projet investissement de 30 millions sur 10 ans, avec l’objectif de produire 200 véhicules à hydrogène par an. Le constructeur vise également la commercialisation d’un bus articulé de 18 m en 2023. « Le 18 m c’est un segment important. Ce véhicule a besoin de plus d’énergie et pour l’instant, il n’existe que la solution gaz. L’hydrogène prend tout son sens, d’autant plus que certaines régions sont en train d’acheter des trains à hydrogène et posséderont ainsi les infrastructures et des stations qui vont pouvoir être mutualisées », justifie Vincent Lemaire.

Les régions Occitanie et Aura ont également des projets de lignes d’autocars hydrogène, et Safra s’est engagé dans un projet de rétrofit d’autocars, avec une première commande de 15 véhicules. « En revanche, le rétrofit d’un autobus urbain est moins évident, car il y a des problématiques d’encombrements pour placer des réservoirs, le contexte économique n’est aussi pas le même entre les agglomérations et les régions. »

Changement d’échelle pour Iveco qui a investi « un zéro de plus » que Safra (comprendre au moins 300 millions) pour adapter son outil industriel aux nouvelles motorisations. « Le plus important c’est d’avoir les outils industriels et de développer l’après-vente. Une centaine de points de services en France ont été formés pour s’adapter au GNV, en termes de pièces détachées et d’entretien, et il en va de même pour les autobus à batteries. Notre centre de formation à Saint-Priest est très sollicité », détaille Jean-Marc Boucheret. Il ajoute qu’Iveco est capable de prendre en compte des projets clés en main intégrant également l’infrastructure, avec des recharges au dépôt ou par pantographes, en citant Brest comme exemple.

Le coût des infrastructures

Le coût des infrastructures est évidemment un sujet majeur. Nicolas Dagaud indique que c’est un facteur « très maîtrisé », surtout pour la première gamme déjà commercialisée de 6 et 8 m qui n’a besoin que d’une wallbox pouvant s’installer sur un réseau traditionnel avec une prise 220v 32 ampères. « C’est un vrai avantage, cela permet une recharge lente sur courant alternatif, il faut plus de 4 heures pour 88 kWh embarqué sur un Jest, alors qu’un Atac qui fait 201 kWh mettra 5 heures, soit encore plus court que dans l’automobile. » Avec une technologie de charge rapide, en courant continu, un Jest peut se recharger en 1 h 30 contre moins de quatre heures pour un Atac, ajoute-t-il.

La recharge d’un véhicule hydrogène nécessite par contre la présence d’un électrolyseur, souvent installé au dépôt, couplé à une station de compression. « Nous disposons de grands faiseurs en Europe et en France avec McPhy et nos énergéticiens Air Liquide, Engie EDF Hynamics. Des alternatives arrivent pour faire baisser encore plus vite le coût de l’hydrogène, en visant trois euros du kilo, c’est le cas des très grosses installations qui commencent à apparaître en France », indique Vincent Lemaire.

Le prix d’une station de compression dans le GNV tourne autour de 50 000 euros, indique Jean-Marc Boucheret. « On voit apparaître de plus en plus de stations mixtes de flottes privatives avec des pistes accessibles aux artisans ou aux transporteurs. A Aubagne, sur la RDT13, un investissement de cinq millions d’euros permet d’accueillir 80 à 100 autocars GNV. Ce prix comprend la conversion du dépôt et sa rénovation, ce qui est relativement abordable. Au-delà de 100 véhicules, le prix du GNV n’est pas celui à la pompe, mais plutôt deux fois moins, donc le coût est inférieur au gazole. C’est intéressant de faire cet investissement patrimonial », explique-t-il.

Le recyclage en ligne de mire

Interrogé sur la fin de vie des véhicules et le retraitement des déchets, Vincent Lemaire se montre rassurant. « Une pile à combustible est constituée de plaques en inox pour le cœur technologique et de matériaux plastiques pour le revêtement catalytique, il n’y a pas de difficulté avec la recyclabilité. Il y a aussi une batterie tampon pour donner 200 à 250 kW de puissance instantanée au démarrage, et là on tombe dans les problématiques de toutes les batteries lithium-ion avec une filière qui commence à s’installer en France. »

» LE GOUVERNEMENT CHINOIS S’EST POSITIONNÉ SUR L’HYDROGÈNE APRÈS L’ÉLECTRIQUE. YUTONG NE S’EN CACHE PAS. SA DEVISE : NOUS ALLONS ENVAHIR LE MONDE ! » Vincent Lemaire

Sur ce point, Nicolas Dagaud souligne que la France dispose de deux structures de recyclage, dont une gérée par une filiale de Veolia, avec un chiffre annoncé d’un recyclage à 95 %. « Ce sont les chiffres de l’automobile car c’est encore assez récent pour les bus, ce sera intéressant de confronter les données », ajoute-t-il.

De son côté, Jean-Marc Boucheret indique qu’un bus conventionnel, recourant à la recharge de nuit, possède de 2 à 2,5 t de batterie à recycler, avec un deuxième jeu dans sa durée de vie, soit quatre à cinq tonnes de batterie à recycler. « Nous préparons le développement de la filière de recyclage, avec tout d’abord une seconde vie en usage stationnaire, puis la fin de vie en recyclage à travers les différentes filières. Selon les études cycle de vie complet IFPEN-Carbone 4, cette opération s’est extrêmement améliorée par rapport au véhicule à combustible fossile. » glisse-t-il. Ce dernier en profite pour mettre avant les trolleybus, qui ne possèdent qu’une batterie minime ne servant qu’à faire un demi-tour en bout de parcours. « Nous continuons à produire cette solution de recharge par pantographe qui reste totalement pertinente, avec des projets d’importance comme à Prague, Berlin, Lyon ou encore à Limoges où nous avons livré des premiers véhicules Crealis l’an passé », conclut-il.

Grégoire Hamon