Votre panier est actuellement vide !

Blog

Pourquoi pas mais pour quoi faire

Alors que le changement climatique occupe plus que jamais les esprits, un thème entêtant se fait entendre dans le débat public : la gratuité des transports. Avec 25 réseaux de transports actuellement gratuits sur une centaine dans le monde, la France est la championne mondiale de la gratuité. Et l’idée ne cesse de faire des émules. Après Aubagne en 2009, Niort en 2017, c’est Dunkerque qui a adopté l’idée en 2018. A l’approche des municipales de 2020, le sujet est plus que jamais un enjeu politique. Nicolas Louvet, directeur de 6t bureau de recherche présente son analyse de l’impact de la gratuité des transports : la gratuité est une vision politique mais elle n’est ni un outil de redistribution efficace, ni une mesure de lutte contre le réchauffement climatique.

La gratuité consiste à transférer les coûts du transport public des usagers vers d’autres acteurs. Plutôt que de gratuité, on devait donc en réalité plutôt parler de transfert. Mais transfert vers qui ? En France, trois catégories d’acteurs concourent au financement du transport : les usagers à travers les achats de billets, le budget général des collectivités et, depuis les années 70, les entreprises à travers le « versement mobilité », une contribution spécifique sur les entreprises de plus de 11 salariés.

Dans certaines zones riches en emploi, le versement transport permet naturellement de hauts rendements. C’est le cas de Niort, qui est historiquement le siège de nombreuses assurances. Dans ces cas particuliers, la gratuité peut représenter une sorte de logique d’optimisation des ressources du territoire si dans le même temps la part couverte par les ventes de ticket est faible et si les transports sont sous-utilisés.

Mais ce n’est évidemment pas le cas général. Dans les métropoles, où la part des recettes commerciales est plus importante, la gratuité représenterait un coût substantiel qui devrait être compensé par une hausse de la pression fiscale. Le rapport du Comité Rapoport démontrait par exemple en 2018 que l’ins-tauration de la gratuité en Ile-de-France impliquerait de trouver 2,25 milliards d’euros supplémentaires, soit presque deux fois le budget annuel d’investissement d’Ile-de-France Mobilités, le syndicat des transports francilien. En outre, rien n’indique que la dynamique du versement transport correspondra à l’avenir à la dynamique des coûts. Seules les recettes commerciales permettent d’assurer une corrélation entre coûts et recettes1.

Une mesure environnementale inefficace

Surtout, il faut se demander dans quel but mettre en œuvre la gratuité.

Pour schématiser, on peut dire qu’il existe deux types de récits à la gratuité. Le premier est un récit purement politique. Il consiste à penser que le transport doit échapper à la logique marchande parce qu’il s’agit là d’un bien essentiel à tous. Dans cette perspective, la gratuité n’est plus un moyen en vue d’atteindre un but objectivable, elle devient un objectif en soi dont la portée est essentiellement symbolique. Mais on peut supposer que la critique radicale de l’économie de marché n’est pas l’argument principal des promoteurs de la gratuité.

Compte tenu de la montée des préoccupations environnementales, la gratuité des transports est présentée comme une mesure de lutte contre les nuisances liées à la voiture. Le raisonnement est le suivant : en abaissant le prix des transports en commun, on inciterait à un report modal depuis la voiture. Or, il faut le dire et le répéter : cette politique est inefficace. Le choix modal est un mécanisme complexe qui prend en compte une diversité de facteurs (temps de transport, confort, habitude, représentations symboliques, accessibilité…) dont le prix n’est qu’une des composantes. Aussi, espérer un report massif vers les transports en commun en ne modifiant que la composante prix est illusoire.

Certes, les études empiriques montrent que les expériences de gratuité ont entrainé des hausses parfois importantes de la fréquentation des réseaux de transport en commun. On évoque ainsi une hausse de 70 % à Aubagne2 un an après l’instauration de la gratuité, une multiplication par 8,5 dans la ville allemande de Templin3, une hausse de 85 % à Dunkerque4. Mais ces augmentations ne sont pas seulement imputables à la gratuité. Les réseaux sont généralement améliorés à l’occasion du passage au transport gratuit. En l’absence d’études économétriques rigoureuses, il est impossible d’isoler l’effet de la seule gratuité. Ce type d’étude a uniquement été mené à Tallin, en Estonie : il montre des effets directement imputables à la gratuité beaucoup plus modestes.

Plus fondamentalement, l’augmentation de la fréquentation des réseaux n’est bénéfique du point de vue environnemental que si le report modal s’exerce en majorité depuis la voiture. Or, les études à disposition montrent que ce n’est pas le cas. A Templin par exemple, la majorité des trajets en transports en commun a remplacé des trajets non-motorisés5. C’est également le cas à Dunkerque6. A Aubagne, on estime qu’environ 10% seulement des usagers du bus seraient passés de la voiture au bus à cause de la gratuité7. A Tallinn8, le report modal s’est surtout exercé depuis la marche. Le bilan est donc plutôt négatif.

Une mesure redistributive qui manque de sélectivité

La réduction des inégalités sociales et territoriales représente le deuxième grand argument en faveur de la gratuité. L’une des rares études disponibles en France9 montre que l’abaissement des tarifs de transport en Ile-de-France redistribue la même somme d’argent entre toutes les classes de revenu. On a connu politique redistributive plus efficace. Et puis, il y a une question plus générale sur la lisibilité de l’action publique. Pourquoi une politique sociale serait-elle portée par les réseaux de transport ? Il serait sans doute plus pertinent d’assumer une politique fiscale redistributive.

La gratuité est enfin présentée comme un outil au service du dynamisme commercial et de l’image des centres-villes. C’est ce qui est au cœur du projet mené actuellement à Dunkerque. Aucune étude n’a permis de démonter un quelconque effet sur le dynamisme commercial. En revanche l’effet sur l’image des villes est manifeste : la gratuité fait parler d’elle. Elle contribue de manière puissante au marketing territorial.

Reste à savoir si le coût pour les contribuables de cette publicité nouvelle n’est pas un peu disproportionné.

1 A. Bonnafous, B. Faivre-d’Arcier,Versement transport, gratuité : les défis du financement

des transports publics, Transports, Infrastructure & Mobilité, vol. 518, 20192 Kębłowski in Dellheim and Prince (dir.), 2018, pp. 103-110

3 K. Storchmann, (2003), Externalities by Automobiles and Fare-Free Transit in Germany –

A Paradigm Shift?, Journal of Public Transportation, vol. 6, no. 4, , pp. 89-1054 M. Huré, et al. (2019. Le nouveau réseau de transport gratuit à Dunkerque, disponible sur :

https://www.wizodo.fr/photos_contenu/doc-28d84e88b62278b031fb2c7f3a818caa.pdf)5 K. Storchmann, (2003), Externalities by Automobiles and Fare-Free Transit in Germany –

A Paradigm Shift?, Journal of Public Transportation, vol. 6, no. 4, , pp. 89-1056 ibid

7 Kębłowski in Dellheim and Prince (dir.), 2018, pp. 103-110

8 Cats, O., Susilo, Y. O., & Reimal, T. (2017). The prospects of fare-free public transport: evidence from Tallinn. Transportation, 44(5), 1083-1104

9 Bureau, B., & Glachant, M. (2011). Distributional effects of public transport policies in the Paris Region. Transport Policy, 2011, vol. 18, no 5, p. 745-754

Les nouvelles luttes pour l’espace public

La campagne des municipales l’a montré : les villes veulent faire du vélo un mode de transport majeur dans les zones denses. Ce qui annonce de nouveaux épisodes dans la bataille de l’espace public… mais laisse de côté la question des mobilités périurbaines, totalement dépendantes de l’automobile et relevant des voiries départementales… L’analyse de l’économiste Yves Crozet.

Depuis quelques années la mobilité urbaine a été bousculée par l’arrivée des deux-roues en « free floating ». Ces nouveaux venus ont ravivé une réalité aussi ancienne que la ville : la bataille pour l’occupation de l’espace viaire. La ville pédestre était déjà confrontée à ce problème. Au XVIIe siècle déjà Blaise Pascal évoquait les « embarras de Paris ». L’arrivée des véhicules motorisés et surtout de l’automobile a changé le rapport de forces entre les modes de transport. Non seulement car de nouveaux espaces de circulation lui ont été attribués, mais aussi parce que les rues ont été envahies par les véhicules en stationnement.

Ce que nous observons dans les centres villes depuis la fin du siècle dernier est une lente transition vers un autre partage de l’espace viaire. La mise en place des rues piétonnes a précédé la création de voies réservées pour les bus laquelle a été suivie de la relance du tramway. Partout où ces transformations ont eu lieu, les trafics automobiles ont été réduits, mais aussi dans un premier temps les déplacements en vélo lequel était considéré comme lent et dangereux. Deux qualificatifs à revoir ?

La campagne électorale de 2020 a vu fleurir des programmes visant à faire du vélo un mode de transport majeur dans les zones denses. Il ne s’agit plus seulement de tracer des pistes cyclables. Pour réduire le danger pour les cyclistes, de véritables itinéraires dédiés sont proposés, avec priorité aux intersections. Mais comme l’espace public est rare, cela signifie qu’il faudrait redistribuer l’espace viaire. Au détriment des piétons avec le rétrécissement des trottoirs mais aussi au détriment des voitures, et notamment de celles en stationnement comme l’a proposé Mme Hidalgo.

Quels que soient les choix à venir, un changement de paradigme est en cours. Derrière le conflit entre modes de transport se révèle une autre façon de considérer l’accessibilité urbaine. C’est le constat dressé lors de deux Tables Rondes organisées à Paris par le Forum International des Transports (OCDE) en octobre et décembre 20191.

Les politiques de mobilité ont longtemps été et restent encore focalisées sur la vitesse des déplacements afin d’économiser le bien le plus rare pour les individus : le temps.

Une première mutation est apparue avec les voies piétonnes et le retour de modes de transport relativement lents comme les tramways. Les unes et les autres améliorent l’accessibilité pour peu que leur développement s’accompagne d’une densification des aménités urbaines (logements, emplois, commerces…). L’enjeu clé n’est plus la vitesse mais une meilleure gestion du bien le plus rare pour la collectivité, l’espace. La réaffectation de l’espace public au profit des modes moins consommateurs d’espace viaire est un levier puissant de meilleure utilisation des espaces privés.

La promotion du vélo et les contraintes accrues sur la voiture en zone urbaine (zones à faibles émissions, tarification du stationnement, covoiturage, interdiction des moteurs diesel…) ne sont donc pas seulement inspirées par la haine de l’automobile2. Seconde phase de la mutation des politiques publiques, elles visent à faire de l’accessibilité un bien collectif pour que le maximum d’aménités urbaines soit disponible avec un déplacement non motorisé, à coût réduit pour les individus et la collectivité.

Mais comme le monde de la mobilité est paradoxal, cette priorité donnée à l’optimisation des usages de l’espace est promue en invoquant… de moindres temps de parcours (la ville du quart d’heure…) ! En outre elle se heurte à l’arrivée de nouvelles formes de recherche, individuelle voire individualiste, de gains de temps. Les nouveaux deux-roues électriques : vélos, overdrives, trottinettes mais aussi désormais les « speedelec » qui peuvent atteindre 45 ou 50 km/h doivent-ils circuler avec les vélos, sur les trottoirs, ou au milieu du trafic automobile avec les risques que cela comporte ? En France, en 2019, huit personnes ont été tuées alors qu’elles circulaient en trottinettes ! Doit-on rechercher pour eux des voies dédiées ? Mais à qui les prendre ? La bataille pour l’espace public va connaître de nouveaux épisodes. N’oublions pas enfin une autre dimension de cette bataille, celle qui a démarré sur l’espace viaire des ronds-points en 2018 pour défendre l’usage de l’automobile. Ses acteurs n’ont pas su ou voulu lui donner un contenu politique via des candidatures aux élections municipales. Cela peut paraître curieux puisque plus de 80% des actifs se rendent aujourd’hui au travail en voiture. Mais c’est logique car les programmes municipaux sont surtout centrés sur les zones denses3. La question des mobilités péri-urbaines totalement dépendantes de l’automobile n’intéresse pas les communes car il s’agit très majoritairement de flux intercommunaux sur des voiries départementales. Le renouvellement des Conseils départementaux, qui gèrent plus de 400 000 km de routes, aura lieu en 2021. L’occasion d’un débat ?

1 www.itf-oecd.org/measuring-accessibility-methods-and-issues

2 www.itf-oecd.org/zero-car-growth-managing-urban-traffic-roundtable

3 En 2018, il y avait chaque jour 400 000 déplacements en automobile ayant Paris comme origine et destination, 60% de moins qu’en 2001 ! Mais dans le même temps, on comptait plus de 8 millions de déplacements en voiture ayant la Grande Couronne comme origine et destination. Un chiffre en progression.

Re-vivre dans la rue

Il est architecte et urbaniste, elle est historienne. Tout à son programme de recherche international sur les rez-de-ville, David Mangin cherche à comprendre non seulement comment fonctionnent aujourd’hui les villes du monde, mais comment fonctionnait la ville au XVIIIe siècle, ce qu’il en était des rues, des cours et des maisons. Qui d’autre rencontrer qu’Arlette Farge, historienne pionnière de la vie quotidienne à Paris au XVIIIe siècle ? Ville, Rail & Transports a assisté à la rencontre. Et, si David Mangin esquisse des parallèles auxquelles en historienne Arlette Farge ne se livre pas… Reste que le dialogue riche fait apparaître les dimensions de la rue d’hier et d’aujourd’hui.

David Mangin. Vivre dans la rue, le titre de l’un de vos premiers livres, cela nous parle. Pour nous, architectes, urbanistes, la rue est un objet mythique.

Le mouvement moderne l’a rejetée, mais, malgré les attaques de Le Corbusier contre la rue corridor — et malgré son talent — elle reste ancrée dans les têtes. Aujourd’hui, dans notre profession, on essaye de « faire de la rue ».

En fait, la rue, on ne sait plus très bien ce que c’est, elle est objet de fantasmes, on fait des simulacres de rue et, de plus, elle est visée par des prédateurs qui veulent la privatiser. Mais elle n’est pas morte.

Après le XVIIIe siècle dont nous allons parler, nous avons connu, avec l’arrivée du trottoir, de la promenade bourgeoise et de la rue haussmannienne, un partage alors nouveau entre espace public et espace privé. Nous entrons aujourd’hui dans une autre période, avec les digicodes et, de ce fait, la disparition d’une profondeur de la rue.

C’est sur ce fond de questions contemporaines que nous retrouvons des questions que vous avez posées, importantes si l’on veut arriver à faire des rues qui ne soient pas que des façades.

« La rue, on ne sait plus très bien ce que c’est… mais elle n’est pas morte », David Mangin.

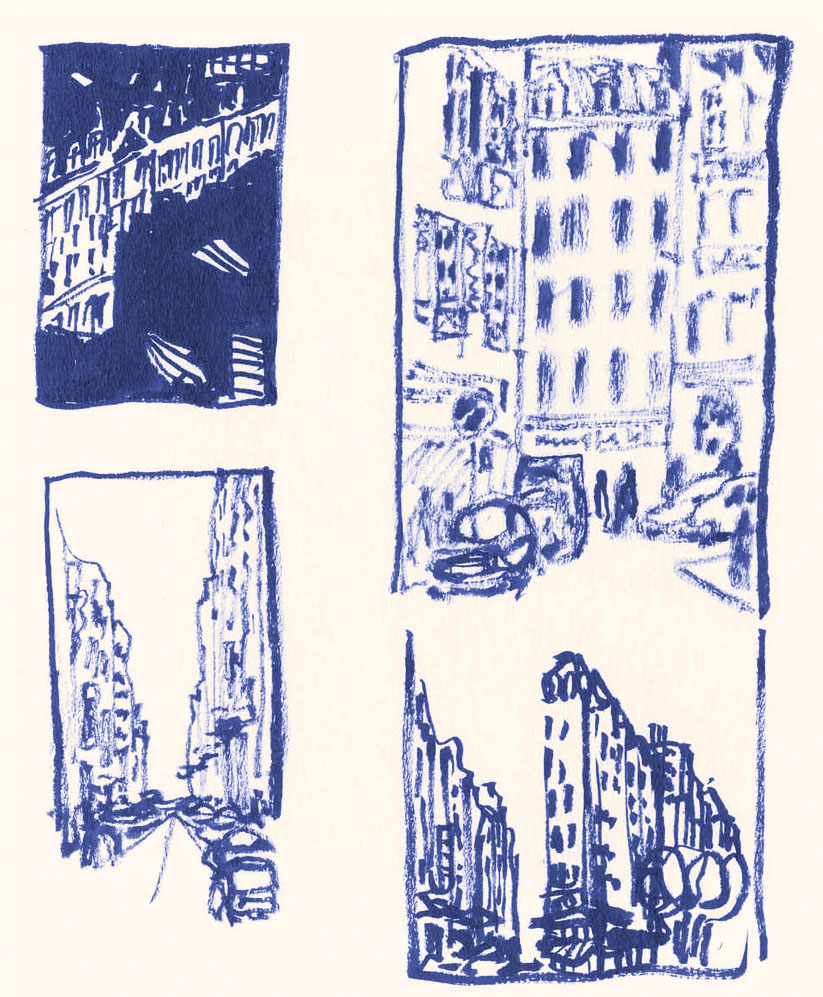

Paris. Dessin de David Mangin extrait de desire lines, éditions Parenthèses, 2015Arlette Farge. Au moment où j’ai écrit sur la rue au XVIIIe siècle, c’était un peu tabou. Cela n’a pas tout à fait intéressé les historiens et j’ai alors rencontré les urbanistes.

J’exagère peut-être — et je ne l’ai pas écrit comme cela parce que j’étais alors un peu intimidée — mais la rue, au XVIIIe, c’est le corps des gens de la ville. C’est là que tout le monde va, avec les bords de Seine. Soit on a un besoin économique et marchand, soit on a besoin de travailler, soit on est mendiant — et il y en a énormément — soit on va chez le commissaire de police, parce qu’il s’occupe alors de la voirie autant que de la police punitive. Si je devais récrire le livre, j’écrirais : la rue est un corps, et un corps odorant, ce qui inquiète les étrangers tant les odeurs sont fortes, et c’est aussi un corps d’une sonorité absolue.

La rue est mi-urbaine mi-rurale, il y a beaucoup de bosquets, des buissons, tout un espace hétéroclite, qui permet beaucoup de cachettes, d’endroits où l’on peut se sauver, même dans des rues très étroites. De plus, il n’y a pas d’écriteaux de rue, les premiers n’arriveront qu’en 1728, et les gens vont se mettre en émeute pour que cela n’ait pas lieu.

Il y a les marchands ambulants, un nombre d’animaux gigantesque, la taverne, les violences, la police. Il y a de grands moments de solidarité et des explosions physiques, des rixes extraordinairement violentes. J’ai l’idée d’un corps immense qui s’époumone, crie, essaie de survivre, de ne pas aller en prison… Je simplifie, bien sûr ! Est-on heureux ou malheureux ? C’est une question qu’on ne se pose pas, la vie vous impose cette effervescence des corps, cette singularité des rencontres. Mais, attention ! Cette effervescence n’empêche pas qu’il y ait des codes. On pourrait croire qu’on se tutoie dans la rue. Pas du tout ! Même à la taverne, il y a des codes très précis, très jolis. Vous ne touchez pas le cordon du tablier d’une servante.

David Mangin. Vous développez l’idée qu’au XVIIIe siècle espace public, espace privé, espace intime, sont, dites-vous, « confondus ». Par exemple vous parlez souvent des allées et des escaliers. Que s’y passe-t-il et qu’entend-on par là ?

Arlette Farge. Je ne peux pas séparer le bâti de la façon dont les gens vivent. L’allée, c’est le porche avec un « hall » (on n’emploie alors pas ce mot) qui est fermé à 11 heures du soir, quelle que soit la saison, par le logeur de chaque immeuble. Pendant la journée, l’allée est un lieu de sociabilité et un lieu économique très intense. Les marchands ambulants entrent dans les allées et crient leurs cris habituels, sur des mélodies différentes, pour qu’on ne mélange pas la vendeuse de poisson avec le vendeur de couteaux.

Tout en haut des immeubles, il y a les garnis, ce sont des endroits qui donnent les uns sur les autres. Il n’y a pas de palier, aucune intimité. On y trouve, selon un mot qu’on n’emploie pas au XVIIIe siècle, toute la population migrante, puisqu’il y a alors un formidable exode rural. Les gens qui y vivent sont des célibataires, mot qu’on ne dit pas non plus : la femme qui a quitté le village, qui est venue seule ou avec un enfant, ou bien l’homme qui est venu sans sa femme à la ville. Ce qui produit tout une sociabilité sexuelle normalement interdite par l’église et la police, mais ingérable, ingérée et permanente.

L’escalier est un lieu très particulier. C’est, dans les classes populaires, le lieu de la rencontre et du badinage. Un jeune homme monte l’escalier, une jeune fille le descend, le jeune homme a toujours sur lui un petit ruban ou un petit livre ; si la jeune fille est jolie il va le lui proposer, si elle ne l’est pas il va continuer à monter l’escalier, quant à la jeune fille, même si on ne veut pas le croire, au XVIIIe siècle, elle a la possibilité de résister.

Le marchand ambulant qui entre dans l’allée ne va pas monter. C’est la jeune fille, la servante, ou la femme qui va descendre l’escalier à sa rencontre. Ce qui est intéressant, c’est la vision des corps qu’on a dans les archives de police. Avoir été séduite dans un escalier, c’est très intime, le lieu est plus intime que l’allée, l’entrée ou la rue. Mais je ne voudrais pas qu’on croie que l’escalier est le seul lieu où on badine !

« Je ne peux pas séparer le bâtide la façon dont les gens vivent », Arlette Farge.

Paris/ Oberkampf. Dessin de David Mangin extrait de desire lines , éditions Parenthèses, 2015David Mangin. Vous parliez de « migrants », même si le mot n’est alors pas utilisé. Il est tentant de faire une transposition avec ce que l’on voit en Chine ou en Afrique aujourd’hui, où il y a beaucoup de migrants, qui se trouvent entre le rural et l’urbain. Comment les migrants rentrent-ils dans la ville ?

Arlette Farge. Le rural au XVIIIe siècle ne cesse d’aller vers la ville, il va prendre les us et coutumes de la ville. Il les prend très facilement, parce qu’à la ville, il y a plein de chevaux, plein d’ânes, de dindons, de pintades, de troupeaux, et de gens qui conduisent les troupeaux.

David Mangin. Est-ce que les pavés rentrent dans la cour, comme un prolongement matériel de la rue ?

Arlette Farge. Non, presque tout est de la terre meuble. Dans la rue, on patauge… Ce qu’on ne voit jamais restitué dans les séries télévisées historiques. La boue est alors constamment signifiée. « Cette terre meuble… », dit-on. Les domestiques, s’ils ont de la boue sur leur livrée, c’est atroce… mais ils en ont plein. Ceux qui sont le plus choqués, ce sont les Anglais, qui arrivent sur les hauteurs de Saint-Cloud et voient qu’en bas on patauge dans la boue.

David Mangin. Louis-Sébastien Mercier dans son Parallèle de Paris et de Londres dit : la ville commence avec le trottoir. Et, aujourd’hui, nous regardons comment les trottoirs se fabriquent par exemple dans les faubourgs d’Hyderabad. L’un fait son paillasson devant sa maison, un autre fait de même, tout le monde se met plus haut que la chaussée et c’est après qu’on fait un trottoir public.

Beaucoup de choses aujourd’hui, dans les cités, se passent dans les escaliers ou dans les ascenseurs. Dans les parkings aussi. Certes les parkings, c’est moche, ce n’est pas écolo… On peut diminuer la place de la voiture et j’en conviens tout à fait mais, si on dépasse une hostilité de principe à la voiture, on observe des pratiques incroyables sur les parkings. Pour certaines personnes, c’est une extension du logement. On y donne rendez-vous pour Le Bon coin, on y achète sa voiture, on la répare, on y déjeune, on y fait une partie de foot, et ce carré de béton devient un espace public, bien plus que des places très artificielles de villes nouvelles qui n’ont jamais marché.

Je m’intéresse à de tels lieux émergents, sans grande présence physique. Par exemple, les blanchisseries automatiques. C’est blafard, mais il s’y passe beaucoup de choses, surtout pour les migrants, les célibataires. Il y aura de plus en plus de lieux semblables, où les rapports entre les gens s’autogèrent. Ils sont surveillés, sous caméra, mais il s’y fabrique de petites sociabilités, qu’on trouve beaucoup moins aujourd’hui dans le commerce classique, du fait des applis. Il y aura de plus en plus de lieux comme ça : small talk et petites sociabilités.

Arlette Farge. Je préfère le ruban dans l’escalier…

David Mangin. Dans La Ville franchisée, on a relevé de plus en plus d’espaces publics ou pseudo-publics. Par exemple un parking de supermarché est gratuit, mais il est privé et surveillé par des vigiles, et on ne peut pas y distribuer un tract. Mon hypothèse, c’est que vont se développer des endroits bâtards, entre public et privé. Ce sont des questions très actuelles. Par exemple, les urbanistes essaient de faire des îlots qu’on puisse traverser. En réalité, très vite, dès la première réunion de copropriété, les gens disent : « On ne veut pas que les gens utilisent notre allée, on laisse éventuellement passer les enfants le matin pour aller à l’école, etc. ». On n’arrive pas à faire une ville traversable à pied. J’en suis arrivé à la conclusion qu’on ne va pas échapper à ce qu’impose ce sentiment de sécurité, avec les codes et autre systèmes numériques mais, au moins, qu’à l’échelle des cours, on peut arriver à faire des choses, des logements donnant sur des cours qu’on puisse traverser… On peut aussi arriver à travailler dans les cours, avec des machines silencieuses… Un retour au XVIIIe ?

Arlette Farge. Les ateliers, au XVIIIe, sont tous à ciel ouvert, et il n’y a pas de trottoir, on travaille dans la rue et, dans les cours aussi, tout le monde travaille en plein air. Mais cela fait du bruit ! Les gens sont incommodés par les bruits, ils le disent, ils le manifestent.

David Mangin. Mettre plus d’informel dans l’urbanisme formel est en effet difficile. Un des grands problèmes, c’est l’aménagement des rez-de-chaussée. Tout le monde pense à mettre du commerce en rez-de-ville, mais on voit bien que le commerce, le travail et le domicile dans la rue du XXIe siècle ne fonctionnent pas comme ça. Il faut se poser la question de façon plus large. La difficulté vient aussi de la façon de décloisonner. Des cartes faites par Google signalent les endroits où des gens paient pour être sur Google… Y compris, au quatrième étage, grâce à une appli… Comme en Asie, où il n’y a aucun problème pour faire du commerce au cinquantième étage ou au niveau moins cinq. Cela va venir. On marche dans la rue, une appli va signaler que le coiffeur se trouve ici… Si on n’est pas sur la carte on crève. Google va rentrer dans la profondeur de la ville et dans l’intimité. En même temps, il y a des limites à ce développement, changer l’usage d’un local dans une assemblée de copropriétaire n’est pas simple. Mais aujourd’hui, on fait des quartiers sinistres parce que ce qu’on est dans un saucissonnage très strict.

Arlette Farge. Au XVIIIe siècle au contraire, il y a un très grand mélange de population. La rue, c’est l’espace dans lequel vivent les classes populaires mais, à Paris, dans le Marais, les hôtels sont mélangés aux immeubles pauvres.

Et une grande marquise, aux Champs-Elysées, elle descend de carrosse avec son chiot, tout petit et gavé de whisky, et là, les femmes, les petites marchandes s’approchent, viennent toucher sa robe— et la marquise ne dit rien. Les gens se voient.

Propos recueillis par François Dumont

Les acteurs publics pris de vitesse par Google

On connaît le danger que peut représenter Google à Toronto (voir VRT n° 625-626). Les risques d’emprise ne se limitent pas à la conception d’un quartier de ville. On peut aussi redouter une main mise sur la ville existante. Vraiment Vraiment, agence définissant son activité comme le « design d’intérêt général », a publié en octobre 2019 une étude sur le sujet, dont Alexandre Mussche, de Vraiment Vraiment, a rappelé la teneur lors de la table ronde sur le commerce et les rez-de-ville du 27 février.

Selon cet article, « Google, via ses différents avatars (Maps, Sidewalk Lab, Google Ads, Waze), se donne progressivement les moyens d’être l’intégrateur le plus puissant des données urbaines dans toute leur diversité. » Les données agrégées dessinent un portrait parfois surprenant mais dans l’ensemble assez fidèle de la ville. Elles « sont cruciales à qui prétend comprendre et transformer la ville ». Or, relève Vraiment Vraiment, « à l’instar de l’insertion de Google Maps sur un site, devenue payante après 10 ans de gratuité, le géant numérique semble ainsi approfondir sa stratégie en trois bandes » :

1. Offrir des outils gratuits aux usagers, basés notamment sur des données publiques

2. Installer un monopole

3. Revendre aux collectivités ces données/outils.

Comme le relève l’étude, au-delà de la simple requête d’itinéraire, les applications de plans deviennent des outils structurants de notre quotidien, « véritables moteurs de recherche multi-critères ». Google se met donc « en pôle position dans le MAAS (en vendant directement dans Maps des trajets Uber, Lime, TC) ». Et, grâce à une fonction de catalogue, les commerçants sont « invités depuis peu à partager en temps réels leurs stocks, étalages, promotions ».

De plus, à l’aide de la réalité augmentée, Google est en train de rendre lisible ce qui se passe derrière les murs et dans les étages, ce qui « va bouleverser la façon de faire enseigne et de faire vitrine », qui ont jusqu’à présent « façonné les formes de la rue ».

Or, regrette Vraiment Vraiment, « les acteurs publics semblent totalement dépourvus d’ambition et d’outils pour analyser de façon critique les stratégies UX (User Experience) des acteurs numériques et leurs conséquences économiques, sociales, culturelles et politiques. Cet angle mort les prive d’une capacité à détecter des signaux faibles pour penser la fabrique de la ville de demain (…), voire conduise tout droit à la confiscation par les nouveaux acteurs de ce qui fait l’essence même de la ville. »

Et de rêver de collectivités territoriales aptes à proposer, à l’inverse de ce que fait Google, une politique publique de la flânerie…

F. D.

Transdev commande 20 bus à hydrogène aux Pays-Bas

Filiale de Transdev aux Pays-Bas, Connexxion a passé commande de 20 bus Solaris Urbino 12 hydrogen en vue de les exploiter pour le compte de la province de Hollande-Méridionale à compter de fin 2021, en remplacement de bus diesel Euro VI. Combinant les batteries, pour les fortes intensités lors du démarrage et de l’arrêt du véhicule, et les piles à combustible Ballard, pour le travail en continu, ce modèle de bus à hydrogène de 12 m peut transporter 85 personnes et dispose d’une autonomie supérieure à 350 km, selon Transdev. Autre innovation : sur ces bus, des caméras de rétrovision et des écrans de contrôle remplacent les rétroviseurs.

Transdev précise que cet investissement a été rendu possible par le soutien des programmes Joint Initiative For Hydrogen Vehicles Across Europe (JIVE et JIVE2) cofinancés par l’Union européenne dans le cadre d’Horizon 2020, Hydrogen Europe et Hydrogen Europe Research.

En matière de bus électriques, Transdev devrait gérer, fin 2020, un parc total (exploité ou en commande) de 1 200 véhicules à batteries seules ou à batteries et pile à combustible à hydrogène.

P. L.

Les applis sur la fréquentation dans les transports publics se multiplient

Le principe de Waze, cette appli qui permet aux automobilistes d’éviter les embouteillages grâce à des itinéraires alternatifs, est de plus en plus utilisé dans les transports publics. Cette idée est en train d’être reprise par la RATP qui annonce le lancement d’un nouveau service sur son appli pour connaître l’affluence en temps réel sur son réseau et baptisé le « crowdsourcing affluence voyageurs ».

Il suffit aux voyageurs, qui auront auparavant téléchargé l’appli RATP sur leur smartphone, d’indiquer le niveau d’affluence de leur rame de métro, de RER ou de tramway. A partir du 1er juin, annonce la RATP, ces informations pourront être consultées par les voyageurs qui pourront alors éventuellement changer leur itinéraire en fonction de l’affluence.

« Un service collaboratif anonyme, gratuit et très simple d’utilisation qui permet d’améliorer la sécurité sanitaire et le confort de chacun », souligne la Régie. Ce service s’ajoute à d’autres applis qui existaient déjà comme Tranquilien (SNCF Transilien), RailZ (SNCF), Transit (une trentaine de métropoles mondiales, dont Paris), ou Citymapper (qui propose notamment des itinéraires empruntant les lignes les moins chargées du métro parisien).

Citons aussi l’appli de la start-up Wever, dans laquelle a investi Transdev en mai 2019. Développée depuis six mois, dans le parc d’activité de Courtabœuf à travers la plateforme de mobilité moveinCourtaboeuf, cette appli permet de connaître en temps réel l’état du trafic dans l’agglomération de Paris-Saclay, permettant d’une part aux usagers de modifier leurs déplacements en conséquence, d’autre part à l’autorité organisatrice des transports d’adapter l’offre en fonction de la demande. Le principe est simple : l’usager indique ses déplacements, leur nature, leur fréquence, leur périodicité, et les difficultés rencontrées. Ce qui permet à l’application d’être renseignée en temps réel. En analysant ces données, le pôle Mobilités de la Communauté d’agglomération peut travailler à la mise en place de solutions individualisées et collectives pour répondre aux besoins. Toutes les adaptations de l’offre de transport, résultant de ce diagnostic, sont notifiées aux usagers participants, par mail ou via leur compte utilisateur.

Lancée le 20 avril, l’expérimentation a été jugée concluante et a été déployée à l’échelle des 27 communes de l’agglomération quinze jours plus tard.

Yann Goubin

Recherches, positions. Immobilisation générale

Tribunes, enquêtes, forums, webinaires, recherches, enquêtes sur la mobilité, avant et après le Covid-19… La crise sanitaire mondiale a immobilisé les corps et mobilisé les esprits. Avec une question en toile de fond : va-t-on redémarrer comme avant ? Et le faut-il ? Passage en revue, ci-dessous, des interrogations et des positions. Une rubrique que vous retrouverez dans le prochain numéro de VRT dans un nouvel ensemble, Réservoir MOB, consacré précisément à la recherche, à la prospective, et au débat dans le monde de la mobilité.

Répétition générale

La crise née du Covid-19 n’est-elle qu’une parenthèse appelée à se refermer ? Le 12 mars, Emmanuel Macron en doutait, et déclarait qu’il nous faudra demain « tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour ». On évoque ici ou là le retour de l’Etat Providence, un nouveau New Deal ou l’esprit du Conseil national de la Résistance… Sera-t-on alors armé pour affronter un défi environnemental bien plus terrifiant que le virus ? Le philosophe et sociologue Bruno Latour écrit dans une tribune au Monde, le 25 mars, que tout se passe « comme si l’intervention du virus pouvait servir de répétition générale pour la crise suivante, celle où la réorientation des conditions de vie va se poser à tout le monde, et pour tous les détails de l’existence quotidienne qu’il va falloir apprendre à trier avec soin ». Il est loin d’être le seul à s’exprimer ainsi. « Je pense que cette crise sanitaire agit comme un accélérateur de la prise de conscience de la catastrophe écologique », dit par exemple l’anthropologue Frédéric Keck, dialoguant avec le vétérinaire et épidémiologiste François Moutou. On cite Churchill et son « Never waste a good crisis ». Reste qu’un Bruno Latour, pour l’instant, s’en tient à la triste conclusion que pour la « guerre » à venir, « l’Etat nation est aussi mal préparé, aussi mal calibré, aussi mal dessiné que possible car les fronts sont multiples et traversent chacun d’entre nous. C’est en ce sens que la «mobilisation générale» contre le virus ne prouve en rien que nous serons prêts pour la suivante ».

Vu du ciel, tout est clair

Et pourtant, si l’on a des doutes sur l’«enchâssement » (mot de Latour) de la crise sanitaire dans la crise écologique, les images de la planète vue du ciel sont faites pour les dissiper. Les photos de Wuhan diffusées en février par la Nasa ont fait le tour de la Terre. L’interruption de l’activité liée au coronavirus s’est soldée par une chute de la pollution. L’ESA l’a elle aussi constaté, et fait apparaître la spectaculaire diminution de concentration de dioxyde d’azote (NO2) au dessus de l’Europe entre le mois de mars 2019 et la période 14-25 mars 2020. Autre conséquence, la chute de la pollution sonore, estimée par exemple pour l’Ile-de-France par Bruitparif dans une fourchette de 75 à 87 % des émissions sonores dues à la circulation routière.

L’enchâssement se manifeste aussi d’une tout autre façon : le 7 avril des chercheurs d’Harvard publiaient une étude établissant un lien entre exposition aux particules fines et mortalité au Covid-19.

Quelle sortie de crise?

Saisir l’occasion pour éviter le pire, c’est ce que demandent le 9 avril les 150 Français réunies dans la Convention citoyenne pour climat, dans leur Contribution au plan de sortie de crise invitant à ne pas relancer tout bonnement la machine comme après la crise de 2008. Ils avancent cinquante propositions qui n’étaient pas destinées à être rendues publiques mais qui ont opportunément fuité. Au programme — on n’en sera pas surpris — , la mise en place d’un plan d’investissement pour les transports en commun et pour les voitures sans essence, la relocalisation de certaines activités stratégiques pour éviter le transport de marchandises sur des milliers de kilomètres et garantir une plus grande autonomie alimentaire, énergétique et sanitaire. Pour encourager d’autres modes de transport que la voiture individuelle, les citoyens proposent de rendre obligatoire et d’augmenter (entre 500 et 1 800 euros par an) la prime de mobilité durable prévue par la Loi d’orientation des mobilités. Dans la même ligne, assez naturellement, le Haut conseil pour le climat, le 21 avril, dans son rapport spécial, Climat, santé, mieux prévenir, mieux guérir, demande une « relance pas grise, mais verte ».

Des chercheurs de l’Institute for Climax Economics (I4CE) proposent un plan reposant sur un financement public de 7 milliards d’euros par an accompagné d’une trentaine de mesures. Le plan prévoit d’investir sur sept secteurs particulièrement importants, dont quatre concernent directement la mobilité : le déploiement des voiture bas carbone, les infrastructures de transport en commun, les infrastructures ferroviaires, les aménagements cyclables. Plan de relance essayant de faire rimer volonté de reprise de l’activité économique et vertu écologique.

On attend pour les prochains jours des propositions du cercle de réflexion The Shift Project, tenant compte en revanche du fait que, comme le dit au Monde son président, Jean-Marc Jancovici, « l’avenir va s’écrire pour l’essentiel dans un contexte de décrue économique ». Des propositions plus précises devaient être présentées en juin par The Shift Project, touchant (entre autres) la mobilité quotidienne, la mobilité longue distance, le fret, ou l’industrie automobile. Nous en reparlerons. Comme personne n’a selon lui sérieusement travaillé sur un vrai green deal — contraction de l’énergie associée à une contraction de l’économie — Jean-Marc Jancovici s’attend à ce qu’après la crise ressortent les projets provisoirement remisés dans les cartons. Et Daniel Boy, directeur de recherches au Centre de recherches politiques de Science Po interrogé par Le Monde, loin de voir dans la pandémie comme une aube annonciatrice du grand soir, s’attend à une « course à retrouver la croissance, le pouvoir d’achat, des industries qui tournent ». De fait, la crise économique considérable doublée d’une crise sociale dont l’ampleur se révèle jour après jour, se traduisent par des plans aux allures de sauve qui peut. Les écologistes dénoncent des plans de sauvetage d’Air France (7 milliards) ou de Renault (5 milliards) sans contrepartie environnementale. Chronique de Stéphane Foucart dans Le Monde : « Que de la catastrophe il puisse naître quelques chose : c’était l’espoir de ceux qui se soucient de l’environnement. Il aura fallu très peu de temps pour que cet espoir soit douché. » Et pourtant, l’économiste Daniel Cohen et le banquier Nicolas Théry veulent y croire. Pour eux, « le monde néolibéral inventé part Margaret Thatcher et Ronald Reagan a été tué par le coronavirus ». Ils croient possible un monde de coopération et de solidarité, et recommandent un fort financement des investissements climatiques grâce à une dette à très longue durée.

Fin de l’hypermobilité ?

Optimistes, trois responsables du Forum Vies Mobiles, Think tank de la SNCF, invitent dans Les Echos à une « réinvention capitale de nos mobilités ». Pour eux, « l’expérience concrète et partagée du confinement, qui ébranle la société tout entière et le système économique sur lequel elle s’est bâtie, peut être l’occasion de prendre des mesures plus radicales qu’on ne le pensait possible pour préparer un futur désiré et plus durable.» Et d’inviter à sortir d’un « système d’hypermobilité à bout de souffle ». On reconnaîtra dans ce propos ce qu’on peut lire en creux dans l’étude récente du Forum sur les mobilités (voir les pages Réservoir MOB du prochain VRT de mai).

De son côté Gabriel Plassat, pour La Fabrique des Mobilités, le 31 mars, prend l’image du Produit minimum viable (PMV), qui « constitue pour un entrepreneur le meilleur (c’est-à-dire le plus simple, économique et rapide) moyen de tester ses hypothèses sur tout ou partie du marché qu’il vise. » Le Covid-19 vient, dit-il, de faire apparaître notre Mobilité minimum viable : « Finalement, un volume non négligeable de mobilité n’était pas indispensable ».

Scruter les nouvelles pratiques

Avant de changer éventuellement de monde ou plus modestement de modes (de transport), il faudra tirer les leçons du confinement. Le Forum Vies Mobiles a mené très vite une enquête sur les changements de pratiques mais aussi de conception de la mobilité auprès de 1500 Français représentatifs de la population (revoyant une partie des quelque 12000 personnes interrogées dans le cadre de son enquête nationale sur les déplacements). Résultats : 62% des Français apprécient de passer moins de temps dans les transports, 38% ont pris conscience que leurs déplacement pourraient être faits davantage à pied ou à vélo, 38% des habitants de l’agglomération parisienne ont envie de la quitter.

Le cabinet 6T, avec l’Ademe, procède, lui, à une enquête portant sur 2000 Français représentatifs de la population et faisant un zoom sur certains territoires, pour voir la possible évolution des mobilités. Comme nous le dit Nicolas Louvet, DG de 6t, « on va être particulièrement attentifs à ce qui touche le télétravail. » Voir en particulier si la pratique, conçue au sens strict non comme simple travail à distance mais comme possibilité d’éviter un déplacement, ne suscite pas d’autres déplacements. A surveiller aussi, dans les pratiques des Français lors de la période de confinement et à l’orée du déconfinement, tout ce qui touche au vélo. Rappelons à ce propos la réactivité du Cerema qui a sorti le 14 avril une fiche sur les aménagements cyclables des villes et le confinement.

L’Institut pour la ville en mouvement (IVM Vedecom) a pour sa part mis en place une plateforme internationale d’observation et d’échanges « pour repérer, dans cette situation exceptionnelle de pandémie mondiale, l’émergence de pratiques, de comportements pour continuer à imaginer et developper des solutions innovantes ». Et publie dans ce cadre un billet Crise du Covid qui, conformément au programme de recherche de l’IVM sur les «hyperlieux mobiles», remarque : « Un peu partout, les banques, les coiffeurs, et même les tribunaux deviennent mobiles pour continuer à offrir un service à une grande partie de la population désormais recluse ».

Signalons aussi l’initiative de la Fabrique de la Cité. Dans A travers les villes en crise, série d’entretiens avec des experts, généralement animés par Cécile Maisonneuve, sa présidente, le think tank de Vinci essaie d’évaluer les effets de la crise dans le monde et de dégager des pistes pour la sortie. Exemples de Barcelone, San Francisco, Boston, Lyon, Singapour, Medellin…

Le Pavillon de l’Arsenal a, lui, ouvert un forum virtuel, Et demain on fait quoi ?. Nicolas Ledoux, président d’Arcadis France, y invite à tester de nouveaux modèles d’organisation des entreprises qui génèrent moins de déplacements. L’agence Vraiment Vraiment remarque que le trottoir moyen français est « bien loin de pouvoir accueillir deux personnes se croisant à 1 mètre de distance », et considère que, d’un sujet anecdotique et technique, « l’épidémie fait passer la gestion de l’espace public à un critère à part entière de la résilience urbaine ». Dans un monde imprévisible Raphael Ménard, architecte, président d’Arep, affirme « la nécessité d’un urbanisme du soin (ou du care) », et attend de l’architecture qu’elle se réinvente, prenant pourquoi pas exemple sur le Japon, où traditionnellement l’on construit « de façon légère, pour une durée de temps brève ».

Transports publics pas si sûrs…

De grands investissements pour les transports publics, demande-t-on souvent. Pas si sûr qu’on les obtienne. Et d’ailleurs, sont-ils si sûrs ? Aux Etats-Unis, des spécialistes de santé publique estiment que la différence de vitesse de propagation du virus entre Californie et Etat de New York s’explique par la densité de population, beaucoup plus importante sur la côte Est. Mais aussi par le mode de transport. « A New York, le réseau de transport en commun est beaucoup plus développé. Les contacts directs sont beaucoup plus nombreux qu’avec la traditionnelle voiture individuelle comme à San Francisco, même si c’est malheureux pour la planète », disait au Monde début avril le professeur Romain Pirracchio, chef du service de réanimation de l’hôpital Zuckerberg de San Francisco. New York vs Californie ? L’image, assez vite apparue, résume de façon frappante un débat très lourd qui commence dès le déconfinement et ne sera pas sans effet sur les investissements. Et le transport public, synonyme de promiscuité, antonyme de la nouvelle valeur de « distanciation sociale » ne s’en sort pas bien. L’autopartage non plus. Voir à ce sujet la tribune des consultants du Boston Consulting Group Joël Hazan, Benjamin Fassenot et Pierre-François Marteau, sur le retour irréversible de la suprématie de la voiture individuelle. La crainte de Jean-Yves Le Drian sur le relations internationales pourrait bien s’appliquer aux mobilités : que « le monde d’après ressemble au monde d’avant, mais en pire.»

Vertu des métropoles ?

Et justement, quel rôle a joué la métropolisation dans la crise ? Dans AOC, le géographe Jacques Lévy relève un paradoxe : « on pourrait en effet s’attendre à ce que les grandes villes soient beaucoup plus touchées que les autres espaces : d’une part, ce sont les hubs de mobilité et c’est surtout par elles, leurs gares, leurs ports, leurs aéroports, que les virus arrivent du reste du Monde ; d’autre part, les interactions de diverses natures y sont considérablement plus nombreuses qu’ailleurs et elles sont réalisées au contact c’est-à-dire avec des distances faibles ou nulles entre les corps et durant un temps significatif : espaces publics denses, transports de masse, cinémas, théâtres, salles de concerts, magasins, lieux touristiques, congrès, universités, hôpitaux. » Or, relève-t-il, « dans toutes les situations où l’on dispose de données suffisamment fines, c’est le contraire qui se produit. Le cas le plus spectaculaire est la Corée du Sud : la moitié de la population du pays habite l’aire métropolitaine de Séoul (25,7 millions d’habitants sur 51,5). Or le Grand Séoul ne représente 8% des contaminations et 3% des morts. » Et de se demander si « les citadins bénéficient d’une immunité particulière qui serait liée à leur forte exposition permanente à des agents pathogènes multiples ». Le texte de Jacques Lévy a été écrit bien avant les pics attendus, et on restera prudent tant qu’on ne connait pas les chiffres définitifs de la pandémie. Eric Verdeil, géographe aussi, prolonge la réflexion dans The Conversation et s’appuie sur un « article de chercheurs nord-américains montrant la vulnérabilité plus grande des espaces périphériques face aux pandémies ». Mais plus qu’à une analyse « en termes de différenciation des territoires, voire d’inégalités entre les différents espaces », Verdeil souligne les liens qui connectent les territoires à travers les échelles. Et voit dans les travaux des géographes Sandrine Berroir, Nadine Cattan et de leurs collègues une illustration cartographique forte des liens intenses structurant l’espace français, offrant « une contribution utile à la compréhension des dynamiques du Covid-19».

Quand localisation rime avec globalisation

L’avenir sera-t-il local ? Un territoire canadien (Dalhousie, dans le Nouveau Brunswick) se targue de produire de la nourriture locale. Intéressant, mais, comme le remarque le Forum Vies Mobiles, pour produire cette nourriture recueillant tous les labels vertueux de production locale ou de vente locale, la province fait venir grâce à des accord internationaux des ramasseurs de Jamaïque et du Mexique. D’où l’idée d’une enquête, permettant de mettre en regard de cette réalité ce que savent les consommateurs et ce qu’ils en pensent. L’enquête a été infléchie pour tenir compte des effets du confinement… qui devrait provisoirement interrompre la pratique, et remettre à plus tard le projet d’interroger les migrants. Intéressant, alors que les Français (sondage Odoxa pour les Echos et Radio classique) font de l’autonomie agricole de la France (93%) la priorité. Pas si simple, le retour aux champs.

François Dumont

Les ventes des billets de train grandes distances redémarrent

L’effet a été quasi-immédiat. Le Premier ministre ayant annoncé le 15 mai que les Français pourraient partir en vacances en France cet été, la SNCF a aussitôt rappelé que ses ventes pour cet été étaient ouvertes. Et la fréquentation du site oui.sncf a connu une hausse de fréquentation spectaculaire : + 120 % le soir même.

« Les ventes ont été multipliées par cinq par rapport à la semaine précédente (multipliée par deux par rapport à une journée normale de mai). Tendance qui s’est confirmée durant le week-end avec des ventes multipliées par deux par rapport aux deux derniers mois », explique une porte-parole de oui.sncf, en précisant que les destinations les plus recherchées sont Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. Les clients réservent plutôt des courts séjours sur des week-ends.

Rappelons que la SNCF avait ouvert le 10 mars ses réservations pour juillet et août, soit quelques jours seulement avant le début du confinement. Mais elle a dû réduire fortement la voilure depuis (actuellement 35 % des TGV et 25 % des Intercités circulent) et elle ne vend plus qu’un siège sur deux pour respecter les règles de distanciation.

La SNCF espère toujours faire circuler 100 % des TGV et Intercités cet été. Tant que le gouvernement ne donne pas de nouvelles instructions, elle continuera à ne vendre que la moitié de ses sièges. Les billets restent échangeables ou remboursables sans frais.

Selon un sondage Opinionway réalisé pour la SNCF fin avril, avant qu’Edouard Philippe ne détaille les modalités du déconfinement, 58 % des Français ont (ou avaient) prévu d’effectuer au moins un trajet de plus de 100 kilomètres en France d’ici août, essentiellement pour des raisons personnelles.

Parmi les 41 % des Français qui envisageaient toujours un déplacement pour motif privé, 86 % privilégiaient alors la voiture, 14 % préférant le train –mais 24 % en Ile-de-France– et 10 % l’avion.

Comment les taxis G7 espèrent reconquérir leurs clients

Tombée à 10 % d’activité pendant le confinement, l’activité des taxis G7 n’a retrouvé que la moitié de son chiffre d’affaires depuis le 11 mai, a indiqué l’entreprise quelques jours plus tard. La société de taxis a fait travailler quelque 3 000 chauffeurs pendant le confinement sur les 9 000 affiliés, soit un tiers d’entre eux, selon Nicolas Rousselet, le PDG de G7, qui rappelle n’avoir pas « prélevé de redevance sur les courses pendant cette période ».

« D’habitude, nos chauffeurs font 12 courses en moyenne par jour. Aujourd’hui, ils effectuent quatre courses pour nous et 1,5 à 2 courses de rue [ndlr, clientèle non apportée par G7] », a expliqué le dirigeant le 14 mai. Une nouvelle clientèle apparaît selon lui : celle des salariés à qui leurs entreprises (39 des 40 sociétés du CAC40) offrent le taxi pour rejoindre leur lieu de travail, alors qu’auparavant, ils empruntaient les transports en commun. « Le taxi est offert aux employés les plus fragiles », explique Nicolas Rousselet.

Pour suivre le protocole édicté par le ministère des Transports, l’entreprise a distribué des masques (10 000) et du gel hydroalcoolique à ses conducteurs.

Elle propose aussi l’installation d’une paroi en plastique souple conçue par une de ses filiales Taxirama, aux frais du chauffeur (59 euros). « Ce modèle est le seul validé par les assureurs, à l’inverse de sa version en plexiglas qui peut se peut se briser en morceaux pointus en cas d’accident », souligne encore Nicolas Rousselet. 2 000 ont déjà été installés dans des taxis. « Cette paroi en plastique est amovible et peut être rangée dans sa housse, placée dans le coffre. C’est le chauffeur qui décide », précise Yann Ricordel, directeur général délégué.

Enfin, G7 a mis en place une équipe de 10 contrôleurs formés par Veritas, qui effectueront 5 000 inspections par mois. En espérant reconquérir la clientèle perdue pendant le confinement.

Yann Goubin

Transdev remporte 1,2 milliard d’euros de contrats dans la région de Stockholm

Desservant le nord-est de la région de Stockholm au départ de sa gare de l’Est (Östra station), le réseau ferré de banlieue Roslagsbanan devrait avoir Transdev pour nouvel exploitant pendant douze ans à partir d’avril prochain.

Signé avec Arriva et en vigueur depuis 2013, le précédent contrat avait été rompu en 2017 par SL, l’autorité organisatrice de la région de Stockholm, pour cause de qualité de service insuffisante. Comprenant une part variable liée à la fréquentation (constatée par validation des titres de transport), l’ancien contrat est remplacé par un nouvel accord (dit E34) basé sur les trains-km produits et la qualité de service ressentie par les usagers. De plus, la prochaine période contractuelle devrait être riche en changements, avec en particulier la poursuite de la mise à double voie du réseau, l’arrivée de 22 nouvelles rames commandées à Stadler et une hausse de la fréquence des dessertes.

Pour Transdev, il s’agit en quelque sorte d’un retour, son prédécesseur Connex ayant exploité le réseau Roslagsbanan entre 1998 et 2003, avant de le perdre à l’époque pour cause de mauvaise qualité de service. En 2020, l’offre de Transdev a été jugée la meilleure parmi les six reçues par SL et, outre ce réseau ferré techniquement à part (voie étroite de 891 mm), long de 65 km, desservant 38 gares et transportant presque 50 000 voyageurs par jour, Transdev reprendra aussi pour neuf ans les lignes d’autobus de la banlieue nord-est de Stockholm. Ces dessertes bus sont regroupées en deux contrats : E35 (Täby, Danderyd, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, dit Norrort, c’est-à-dire proche banlieue nord) et E38 (Norrtälje, en grande banlieue). La valeur totale des trois contrats (Roslagsbanan et deux contrats de bus) est estimée à 1,2 milliard d’euros.

Évincé au nord-est de Stockholm, Arriva garde toutefois jusqu’en 2024 l’exploitation d’autres secteurs de la banlieue de la capitale suédoise, sur rail (train de banlieue Saltsjöbanan, tramways Tvärbanan et Nockebybanan) comme par bus (à Sollentuna, Bromma, Solna et Sundbyberg, au nord-ouest). Et indépendamment du nouveau contrat, MTR se garde la part du lion avec l’exploitation du métro et du RER de Stockholm.

Les candidats malheureux à la reprise du réseau Roslagsbanan et des bus de la moyenne banlieue nord-est de Stockholm avaient jusqu’au 22 mai pour contester les résultats. Exploitant sortant de Roslagsbanan, Arriva a annoncé avoir déposé un recours pour les contrats E34 (train) et E35 (bus), bloquant toute possibilité d’une signature rapide. « Arriva n’a pas pour tradition de demander un réexamen. C’est une décision mûrement réfléchie, surtout lorsque l’on est en position de sortant. Mais dans le cas présent, nous pensons qu’il y a lieu de procéder à un réexamen car nous avons identifié des lacunes dans la gestion du Covid 19, ainsi que dans le cadre de la négociation et de l’évaluation », a indiqué Johan Åhlander, PDG d’Arriva Sverige AB, le 25 mai. Le même jour, Transdev a pourtant annoncé l’attribution des trois contrats, tout en annonçant l’arrivée d’Anna Höjer, au poste de Directrice Générale de Transdev Suède, à compter du 1er septembre prochain.

Patrick Laval

Un PC pour surveiller l’affluence dans les trains

Ne pas se fier aux apparences. La petite salle d’apparence toute simple installée depuis le 11 mai juste sous le centre national des opérations ferroviaires, rue d’Alsace dans le 10e arrondissement de Paris, est au cœur de la stratégie de la SNCF pour réussir le défi du déconfinement. C’est le tout nouveau PC voyageurs, qui fonctionne 7 J/7 de 6 heures à 20 heures, avec un dispositif inédit pour surveiller les 8 000 trains en circulation sur l’ensemble du réseau (au lieu de 15 000 habituellement). Un trafic appelé à augmenter avec le temps.

L’objectif est double, explique Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs : « Il s’agit d’observer l’affluence dans nos trains et de nous adapter en temps réel ». La SNCF doit en effet s’assurer en permanence que les mesures sanitaires et les distanciations physiques sont respectées dans ses gares et dans ses trains pour s’adapter en conséquence.

250 gares sous surveillance

Ce système de suivi en continu de l’affluence dans les trains et dans les gares est « totalement nouveau », explique Serge Wolf, le directeur du PC Voyageurs. Il a été mis en place en un mois et demi.

Il s’appuie sur la collecte et l’analyse des data recueillies en temps réel grâce à un système automatique de comptage des voyageurs, qui repose sur des données wifi repérées par des bornes. Le PC dispose en permanence des chiffres de fréquentation de 250 gares, les plus chargées, dont bien sûr toutes les gares parisiennes. Sur les murs, des écrans géants révèlent, en un clic, la fréquentation des gares aux quatre coins de France, Lille-Flandres, Nice, Perpignan, Brest en passant par Saint-Lazare ou Limoges…

Selon Serge Wolf, « le système permet de voir si la gare est saturée et de mesurer les temps d’attente. Si les délais s’allongent, il y a un risque de congestion dans la gare. Nous pouvons alors répondre de façon très réactive pour limiter le nombre de voyageurs, par exemple en envoyant des agents pour organiser des filtrages en temps réel à l’entrée de la gare ».

Le système de surveillance repose aussi sur des caméras et sur des agents positionnés dans les gares et dans les trains les plus chargés. Côté TER, 650 trains font l’objet de surveillance, tandis que 500 agents sont chargés d’évaluer l’occupation des trains (dont 350 positionnés dans les plus grandes gares). Et 160 contrôleurs assurent cette mission de comptage dans les trains les plus sensibles et transmettent l’information en temps réel.

Côté Transilien, 200 « sentinelles » comptent les voyageurs. Par ailleurs, les trains les plus récents (Francilien notamment) disposent d’un système intégré de comptage automatique des voyageurs à bord réalisés par des cellules photoélectriques placées au-dessus des portes des trains.

« Toutes les informations remontent au centre opérationnel et tout est agrégé au PC », précise Serge Wolf. « Nous devons comprendre immédiatement ce qu’il se passe pour apporter la réponse appropriée », ajoute-t-il.

Dès le premier jour du déconfinement, la SNCF a ainsi constaté un « trou » de desserte dans la desserte du RER B dont les trains se sont trouvés surchargés par rapport aux objectifs. Elle a aussi observé des « compositions de trains insuffisantes » dans quelques TER des régions Hauts de France (notamment des trains desservant Paris) et Sud-Paca (autour de Marseille et de Toulon). D’où la mise en place de trains ou de capacités supplémentaires.

Le cas des TGV et des Intercités est moins compliqué à gérer puisqu’on connaît à l’avance le taux d’occupation des rames grâce à la réservation des places, puis au moment de l’embarquement en gare.

Le premier bilan est positif pour la SNCF

« Pour le moment, la situation est globalement satisfaisante et la reprise du trafic a été maîtrisée », poursuit Christophe Fanichet. Selon lui, 95 % des voyageurs portent un masque et respectent le marquage au sol, selon les informations apportées par les « sentinelles ». Du 11 au 13 mai, 8 000 personnes ont été refoulées à l’entrée des gares par les forces de l’ordre ou des agents de la SNCF car elles ne respectaient pas les règles. Un chiffre à rapprocher aux plus de 2 millions de voyageurs qui ont été transportés durant cette période de 3 jours, indique le patron de SNCF Voyageurs. En période normale, 15 millions de voyageurs auraient été transportés.

Rien n’est gagné car chaque jour, l’affluence dans les trains augmente. « Mais le nombre de nos trains augmente encore plus vite », souligne Christophe Fanichet qui renouvelle l’appel de la SNCF à poursuivre le télétravail et l’étalement des heures de pointe. L’objectif de la SNCF est de faire rouler trois trains du quotidien sur quatre à partir de la fin mai et d’arriver à 100 % dans la première quinzaine de juin.

Marie-Hélène Poingt

Une « norme Covid » pour chaque type de train

Pour lancer le dispositif, les équipes de la SNCF ont commencé par évaluer l’affluence dans tous ses trains. Puis une « norme Covid » a été définie pour chaque type de train à partir des plans des matériels afin de calculer le nombre de voyageurs admissibles dans chaque rame pour respecter les règles de distanciation physique entre les voyageurs.