Votre panier est actuellement vide !

Résultats de recherche pour « LOM »

Forts investissements requis pour les zones à faible émission

En 2019, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a instauré l’obligation de mettre en place une zone à faible émission (ZFE) lorsque les normes de qualité de l’air sont régulièrement dépassées. Efficace, mais contraignant pour la mobilité des urbains, et très gênant pour les plus pauvres.

Camille Combe, pour La Fabrique de la Cité se demande : sommes-nous en train de construire des villes inaccessibles ? Dans la logistique urbaine, où le parc de véhicules est plus âgé que le parc automobile privé, le coût de l’adaptation aux normes devrait favoriser les grandes entreprises. Grandes difficultés aussi concernant les personnes, même si la littérature scientifique est rare sur le sujet. Cela n’empêche pas d’avoir quelques indications.

Par exemple, note Camille Combe, « la nécessité d’acheter un véhicule neuf pour continuer à pouvoir se déplacer au sein de la ZFE, faute d’alternative aussi efficace, pèse davantage sur les finances des habitants des communes périphériques, dont les revenus moyens sont moins importants que ceux des habitants de zones denses ». Une étude conduite par la DREE Ile-de-France en 2019, indique ainsi « que près de 5 % des ménages franciliens seraient affectés par la mise en place d’une ZFE à l’échelle de l’autoroute A86 et que, parmi eux, près de 25 % n’auraient pas les moyens de changer de véhicules (28 846 ménages). De même, au sein de ce dernier échantillon, 60 % ne peuvent pas se reporter vers d’autres modes (17 307 ménages) ».

La mise en place des ZFE doit s’accompagner de mesures en faveur des plus pauvres, d’installation de bornes pour les véhicules électriques et d’extensions des services de transport public. Car l’enjeu n’est pas uniquement « d’améliorer la qualité de l’air en ville mais d’atteindre cet objectif sans accroître les inégalités socio-économiques ». A envisager tout de suite pour les finances publiques.

Lire « Zones à faibles émissions : sommes-nous en train de rendre les villes inaccessibles ? », La Fabrique de la Cité.

Que faire des 130 aéroports français

On compte 130 aéroports en France métropolitaine, certains situés à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres, beaucoup de petite taille et non rentables. La question de leur nombre, régulièrement posée depuis des années, est relancée avec la loi Climat et la crise sanitaire qui induit de nouveaux comportements.

Dossier réalisé par Alexandre Duyck

C’est un (très) vieux serpent de mer que la pandémie Covid-19, avec l’effondrement du trafic aérien, a fait remonter à la surface : y a-t-il trop d’aéroports en France ? On ne parle pas des mastodontes parisiens, de Roissy-Charles de Gaulle ou Orly, pas même des métropoles régionales. Mais plutôt ces dizaines d’aéroports répartis à travers la France qui végètent, voient le TGV dévorer leurs parts de marché et coûtent des fortunes aux collectivités locales.

Dernière turbulence en vue, la loi « Climat et Résilience ». Adopté en première lecture le 4 mai 2021 par l’Assemblée nationale, le texte s’en prend aux aéroports régionaux dans le cadre des articles 36 et 37. Le premier interdit « l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif en train, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2 h 30. » Les Orly – Nantes, Lyon et Bordeaux sont clairement dans le viseur. De son côté, l’article 37 prévoit l’interdiction de la construction de nouveaux aéroports ainsi que l’extension des aéroports existants. Sauf exceptions…

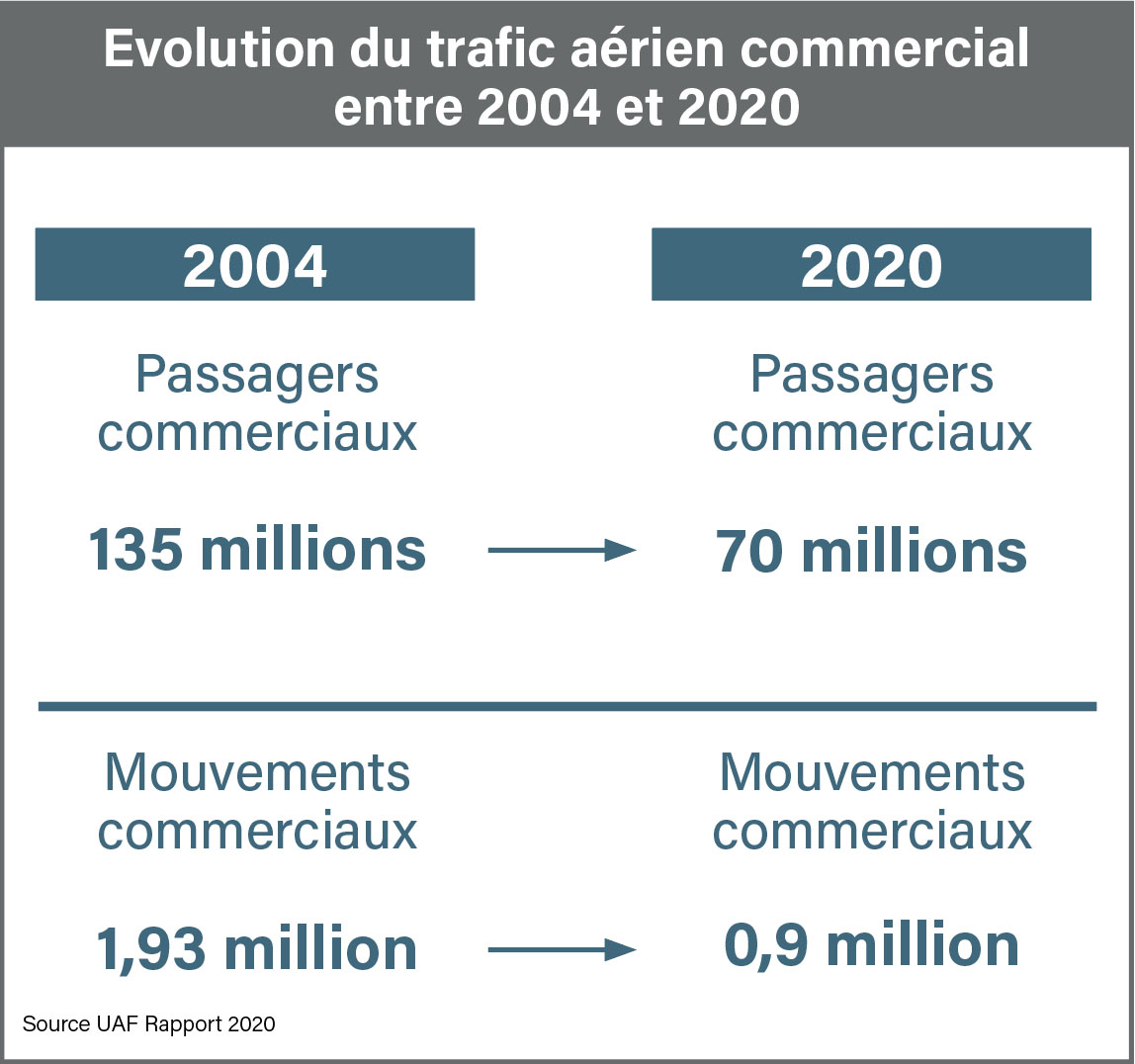

En 2019, dernière année de référence pré-Covid, les aéroports de province ont vu voler 93 millions de passagers. En tête du top 5, Nice et ses 4,5 millions suivi de Lyon, Marseille, Toulouse et Bâle-Mulhouse. Mais en 2020, les aéroports français, tous confondus, ont accusé une baisse du trafic de 67,3 %. Selon l’Union des aéroports français (UAF), ils perdront encore 50 % de leur trafic d’avant Covid en 2021.

L’équation devient donc partout la même : certes, les aéroports emploient des dizaines de milliers de personnes, sur place ou en sous-traitants (près de 18 000 rien qu’à Nice) et attirent les investisseurs économiques, sans parler des touristes. Mais à quel prix pour les collectivités locales, l’Etat et l’environnement ?

A Nice, Franck Goldnadel, le président du directoire des aéroports de la Côte d’Azur, ne se montre pas inquiet. « Le transport aérien va redémarrer car il répond à un besoin complémentaire aux autres modes de transport. L’aéroport de Nice est au service de son territoire et joue un rôle essentiel dans son activité et l’exportation de ses savoir-faire comme de ses produits. C’est pourquoi nous nourrissons de grandes ambitions pour l’avenir. » Un projet d’agrandissement du terminal 2 est même programmé. Mais pour les autres, ceux qui n’ont pas la stature internationale de Nice ? « Il n’y a pas d’aéroport inutile car un aéroport sert son territoire, affirme-t-il. Il permet à des entreprises de disposer d’une relation avec d’autres territoires, à des centres hospitaliers de recevoir traitements et organes rapidement. On a vu pendant la crise Covid, combien il était utile de disposer d’un aéroport pour assurer les évacuations sanitaires de région à région. »

A entendre Nicolas Paulissen, délégué général de l’UAF, « certains aéroports pourraient s’interroger sur leur vocation à accueillir du trafic commercial. Mais un aéroport ne se résume pas au seul trafic passager. Il peut aussi accueillir les voyages d’affaires, les vols de fret, les aéroclubs, des zones aéro-industrielles… En fait, il n’y a pas trop d’aéroports régionaux en France mais tous n’ont pas vocation à traiter les seuls vols commerciaux. »

SELON L’UAF, L’AÉRIEN REPRÉSENTE MOINS DE 1% DES DÉPENSES DE TRANSPORT DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Quant au coût pour les collectivités locales, il bat l’argument en brèche : « L’aérien, c’est moins de 1 % des dépenses de transport de l’ensemble des administrations locales. C’est très peu comparé au routier et au ferroviaire. » Nicolas Paulissen ajoute un troisième argument : la réalité des chiffres. Orly – Bordeaux en 2019, avant la crise sanitaire : 566 000 passagers, dont un tiers en correspondance. Visée par la nouvelle loi, en raison des deux heures que met le TGV à rallier Paris aux bords de la Garonne, qu’adviendra-t-il de la ligne ? « On prend des mesures avant même d’avoir lancé des études d’impact. » Reste que les chiffres parlent d’eux-mêmes. A Brive, un peu plus de 25 000 passagers transportés en 2020, contre 94 000 l’année précédente. A Lille, 750 000 contre 2,2 millions en 2019. Même chose à Brest, Nantes, Limoges avec partout des -60 ou -70 %. Quand on sait que les experts tablent sur au moins deux ou trois ans avant un retour à la normale…

Selon la Fnaut (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports), sur 86 aéroports* (voir, dans ce dossier, article « Tous les petits aéroports sont déficitaires »), près de 70 sont structurellement déficitaires et ne survivent que grâce aux financements publics de l’Etat et des collectivités (170 millions d’euros par an). Partout, des licenciements se profilent puisqu’on considère qu’un aéroport est difficilement bénéficiaire en dessous de 700 000 passagers. Au sujet de Lorraine Airport, la présidente du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, Valérie Beausert-Leick a parlé de « la chronique d’une mort annoncée ». Partout, la concentration pose question : y a-t-il vraiment besoin d’aéroports à Annecy, Chambéry, Grenoble et Saint-Etienne, tous situés à moins d’une heure de route de Genève-Cointrin ou Lyon Saint-Exupéry ? Oui, répond le Conseil Département de la Savoie, propriétaire de l’aéroport de Chambéry. Une infrastructure atypique car exclusivement hivernale, avec 85 % des 190 000 passagers commerciaux (en 2019) en provenance d’Angleterre grâce aux lignes régulières opérées par British Airways. « L’aéroport de Chambéry Savoie Mont-Blanc n’est pas considéré comme un aéroport régional au sens commun du terme puisqu’il n’assure pas de liaisons aériennes intérieures régulières, assure Jean-Philippe Laplanche, adjoint au directeur des Infrastructures du département de la Savoie. Sa fonction première est d’assurer l’acheminement de la clientèle internationale vers les stations de sport d’hiver de Savoie. Ainsi, l’aéroport est l’un des maillons de la chaîne de transports dans l’économie touristique pour la destination Savoie Mont-Blanc. »

LA BRETAGNE DISPOSE DE 11 AÉROPORTS DE 11 AÉROPORTS SUR LE TERRITOIRE, UN RECORD POINTÉ PAR LA COUR DES COMPTES

Mais ailleurs ? Faut-il vraiment des aéroports dans le Sud-Ouest à Aurillac, Agen, Bergerac, Biarritz, Brive-la-Gaillarde, Castres, Pau, Rodez, Tarbes-Lourdes en plus de Bordeaux et Toulouse ? On ne parle même pas de la Bretagne (un record en France) et ses onze aéroports de Rennes à Morlaix en passant par Nantes, Saint-Nazaire, Brest ou Lannion… La chambre régionale des comptes s’est à plusieurs reprises alarmée des dizaines de millions d’euros dépensées par les collectivités pour des installations parfois très proches géographiquement les unes des autres. Sans résultat pour le moment.

Billettique. La nouvelle donne

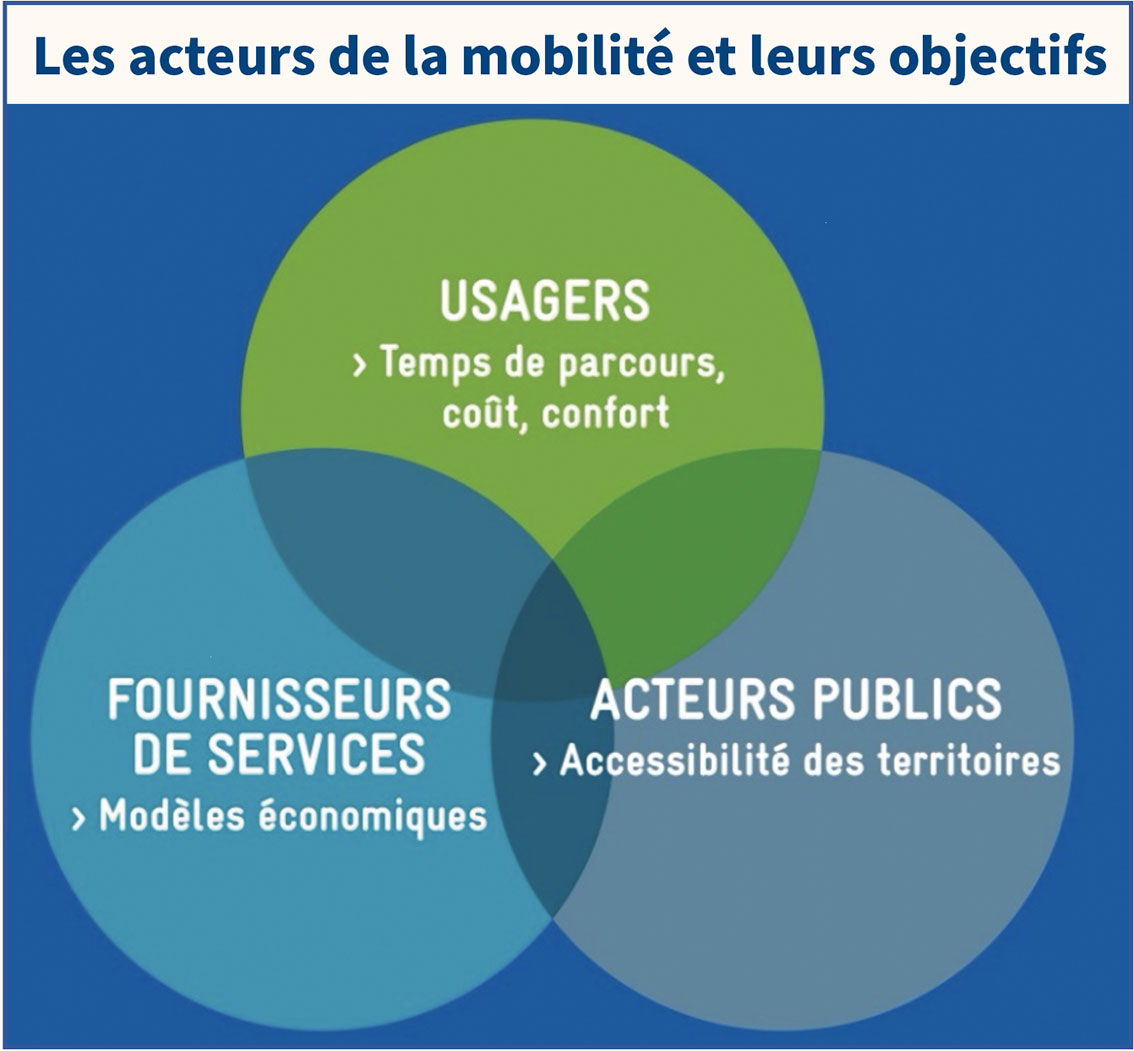

Il y a un an et demi, la LOM était adoptée, prévoyant l’ouverture de certaines données sur les transports. Le but : favoriser des applications MaaS d’informations et de paiements pour faciliter les déplacements des voyageurs et leur proposer un service sans couture. Dans le monde de la billettique, c’est l’effervescence car, à partir de juillet 2021, il sera possible pour toutes les entreprises quelles qu’elles soient, de demander aux autorités organisatrices de la mobilité de vendre des déplacements, via des plateformes MaaS. Comment les opérateurs de transport et les professionnels de la billettique se préparent-ils à cette échéance cruciale ? Quelles sont les innovations possibles ? Comment concilier intérêt public et privé ? Ce sont quelques-unes des questions qui se sont posées lors du débat organisé le 20 mai par VRT.

L’ouverture des données constitue une évolution « majeure » en termes d’offre de mobilité et de services, reconnaît d’emblée Thierry Falconnet, président chargé des Transports de Dijon Métropole. Mais avec la crise sanitaire, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ont dû gérer d’autres priorités. « Dijon métropole a dû s’adapter à 22 protocoles sanitaires successifs en l’espace de 15 mois pour assumer une continuité de services, en collaboration avec son délégataire de service. Sur l’année 2020, les recettes accusent une baisse de sept millions d’euros, et de moins de 10 millions en comptant 2021, avec des craintes importantes sur le Versement mobilité. Nos priorités n’allaient donc pas à la mise en conformité avec la LOM mais à parer au plus pressé pour continuer à proposer une offre de qualité », tient-il à rappeler en préambule. Dijon Métropole dispose toutefois d’un peu de répit pour s’y préparer, compte tenu de sa taille. « Nous avons jusqu’en 2023 pour nous mettre en conformité. Nous travaillons avec un délégataire de service public, Keolis, qui gère toutes les mobilités intégrées dans une offre globale, dans tous ses aspects, avec le transport en commun, le tram, le bus, les navettes et aussi les mobilités actives comme la location de vélo et, dernièrement, le stationnement en ouvrage et sur voiries », détaille ce responsable des mobilités, pour qui les enjeux vont tourner autour des questions d’intermodalité, et d’interopérabilité. Cette problématique s’articule notamment autour des futurs projets de MaaS, un bouquet de services pour lequel chaque prestataire présent lors de cette conférence a développé sa vision.

» NOUS AVONS JUSQU’EN 2023 POUR NOUS METTRE EN CONFORMITÉ. NOUS TRAVAILLONS AVEC KEOLIS, QUI GÈRE TOUTES LES MOBILITÉS INTÉGRÉES DANS UNE OFFRE GLOBALE, DANS TOUS SES ASPECTS. » Thierry Falconnet

Un service sans couture

Pour Philippe Vappereau, PDG de Calypso Networks Association, le MaaS consiste à offrir des services de mobilité de porte-à-porte et « seamless » (sans couture) : « Nous proposons vraiment une offre intégrée de bout en bout, avec le transport public et tous les nouveaux services comme la bicyclette, la trottinette ou le rabattement sur un parking. L’objectif est de faciliter l’intégration de ces différents services, comme le transport public qui fonctionne avec des solutions de cartes de transport comme nous pouvons en proposer, ou bien des services de bicyclette qui s’appuient plutôt sur des solutions de QR Code ou du paiement bancaire direct. Notre objectif est donc de proposer des solutions qui uniformisent l’accès avec la même performance quel que soit le support utilisé », expose-t-il.

La fluidité du parcours est également évoquée par Eric Alix, PDG de RATP Smart Systems. Pour lui, le MaaS doit répondre aux attentes de l’utilisateur, c’est-à-dire offrir une solution intégrée dans son téléphone, toujours à portée de main, lui permettant d’accéder à toute l’offre de transport, quel que soit le mode. « L’utilisateur va pouvoir faire ses choix en disposant de toutes les informations et de toutes les connexions dans son téléphone. Pour moi, c’est la meilleure façon de libérer le choix car il va falloir s’adapter aux nouvelles contraintes d’accès à la ville, avec la mise en place de ZFE et des interdictions temporaires de circulation. Il faudra savoir être souple et accepter de changer ses routines. Or, c’est très difficile, et l’application va justement permettre d’aider les utilisateurs à s’adapter aux changements », commente Eric Alix. « Rappelons aussi que la LOM confie à l’autorité organisatrice la gestion de l’écosystème sur son territoire. Sa politique de mobilité sera déclinée à travers les algorithmes permettant l’affichage des points d’intérêts sur une carte, les recherches d’itinéraires et la consommation des forfaits et des tickets. Le MaaS, c’est l’intégration de tout cela de manière très fluide », ajoute-t-il.

» LE FAIT D’AVOIR UN SMARTPHONE NE GARANTIT PAS L’UTILISATION D’APPLICATIONS. D’AILLEURS, UNE MAJORITÉ D’UTILISATEURS D’ANDROID N’UTILISE JAMAIS LES APPLICATIONS DE SON TÉLÉPHONE. » Philippe Vappereau

L’avance française

Alexandre Cabanis, directeur marketing d’Ubitransport, tient, quant à lui, à rappeler le contexte unique de la situation française par rapport au reste de l’Europe : « Nous avons l’avantage d’avoir un temps d’avance grâce à la LOM. D’ailleurs, la Commission européenne nous scrute de près. Elle s’intéresse notamment à l’article 28 qui permet l’ouverture de la distribution et la vente de titres, et il se peut que la France soit copiée », souligne-t-il. Selon le directeur de cette société spécialiste des services intelligents de mobilité, « certains acteurs vont pouvoir répondre au besoin d’information, d’un point de vue front-office, avec une ergonomie parfaite pour les usagers, tandis que d’autres acteurs seront plus à l’aise sur le côté transactionnel, donc plutôt back-office, qui demande un savoir-faire particulier ». Et il insiste sur le fait que le transport collectif doit rester l’élément central du MaaS.

Christophe Sanglier, directeur des Avants Projets Ticketing & MaaS chez Conduent, ajoute qu’il est essentiel d’orienter l’utilisateur vers les objectifs les plus vertueux. « Nous devons permettre aux collectivités de satisfaire la demande des utilisateurs, pour qui la notion de préférence reste centrale – en termes de temps, de tarifs, de modes plus ou moins écologiques –, mais nos outils doivent également orienter les utilisateurs dans le sens commun. »

Le MaaS permet de répondre à ces deux attentes, affirme de son côté François Mottet, responsable de la Gestion des produits et de la Stratégie de Flowbird Group. « Elle donne aux utilisateurs finaux un accès facile à toutes les mobilités sur un territoire, en leur permettant de planifier et de payer les différents titres de transport », précise-t-il. Mais il faut aussi répondre aux demandes des opérateurs et des collectivités qui désirent garder la main sur leur mobilité grâce à une plateforme technique qui permet de privilégier l’intérêt collectif. « Cela nous différencie par rapport à d’autres opérateurs du privé qui vont chercher à privilégier certains services au détriment des autres », prévient-il.

» LE MAAS PERMET DE GÉRER LE PROBLÈME DE CONGESTION DANS LES VILLES, GRÂCE À LA COMBINAISON DU TRANSPORT EN COMMUN AVEC D’AUTRES MODES. « Eric Alix

La maîtrise des données

Une allusion aux Gafa, exprimant la crainte d’une perte de la maîtrise des données utilisateurs. Cet enjeu semble majeur pour Thierry Falconnet, qui estime nécessaire « d’avoir une vision globale des dessertes pour avoir un retour sur le comportement des voyageurs afin de cibler leurs attentes ».

Selon lui, « cela demandera un accompagnement fort de la part des prestataires, car les AOM ne sont pas dans une relation entreprise-clients mais collectivité-usagers ». D’autres questions se posent, comme celle de la protection des données. « Par exemple, qui doit concentrer et analyser ces données ? Un entrepreneur privé ou bien l’autorité organisatrice ? ». Avant d’apporter une première réponse : « Les opérateurs doivent se conformer aux choix des AOM qui organisent leur mobilité sur leur propre territoire ».

Sur ce point, Christophe Sanglier se veut rassurant. « En tant que billetticien, nous pouvons donner toutes les garanties d’ouverture des données billettique, qui appartiennent déjà aux collectivités. La difficulté serait plutôt de pouvoir extraire ces données pour les mettre à disposition de tiers notamment pour la distribution afin qu’ils puissent les commercialiser sous forme d’un QR Code, ou d’un titre mobile dématérialisé, voire recharger un titre sur une carte physique », indique le responsable de Conduent.

Egalement interrogé sur des questions de souveraineté, Eric Alix indique que les AOM ont l’habitude de gérer des infrastructures de transport collectif, mais qu’avec la LOM, elles vont devoir « brasser » de nouvelles mobilités. « Cela implique de nouvelles responsabilités de régulation pour les AOM, qui vont devoir définir une stratégie et la décliner à travers un écosystème, qui existe ou qui n’existe pas encore, sur leur territoire. Plus il y aura d’acteurs de la mobilité et plus cela nécessitera de la coordination, ce qui multipliera les contrats avec un ou plusieurs acteurs, en allant plus ou moins loin avec chaque acteur mais en veillant à maintenir une équité entre tous », estime le patron de RATP Smart Systems.

Si une AOM souhaite lancer une application MaaS, elle aura besoin de créer une plateforme ainsi que des offres, tout en animant une base client et en faisant de l’acquisition. « On est bien au-delà d’un simple outillage car il faut aussi qu’il y ait de la gouvernance, la gestion d’un écosystème avec des contrats à mettre en place », souligne encore Eric Alix. Les prestataires de services sont là pour les accompagner.

» NOUS AVONS L’AVANTAGE D’AVOIR UN TEMPS D’AVANCE GRÂCE À LA LOM. D’AILLEURS, LA COMMISSION EUROPÉENNE NOUS SRUCTE DE PRÈS. » Alexandre Cabanis

Le défi de la confidentialité

Comment garantir la confidentialité des données usagers ? Alexandre Cabanis rappelle « qu’on ne part pas de nulle part : la RGPD offre un premier cadre qui devra être affiné dans le domaine transactionnel et billettique, on attend pour cela le décret de l’article 28 de la LOM qui devrait donner des précisions ». Et d’ajouter : « Les données appartiennent aux collectivités. On leur donne les clés pour faire ce qu’elles veulent. On met en place également des dictionnaires pour les récolter et les comprendre, afin d’adapter l’offre en fonction des usages ». Concernant la souveraineté, il évoque l’exemple de la ville de Berlin, qui a choisi d’héberger ses données MaaS chez un hébergeur américain, malgré le fait que le Cloud Act oblige potentiellement tout fournisseur américain à transmettre les données qu’il héberge à son gouvernement sur demande. « Les Allemands sont pourtant les fers de lance en Europe pour pourfendre le Cloud Act américain. Mais Berlin a préféré arbitrer en faveur de la qualité de service, quitte à tirer un trait sur sa souveraineté. » Il y a donc un arbitrage à effectuer.

D’autres soucis peuvent aussi se poser, cette fois-ci en matière de sécurisation des données. « Les incendies récents à Strasbourg chez l’hébergeur OVH ont eu des impacts directs dans le secteur en matière de continuité de services (billettique, remontées de données). Ubitransport n’a pas été concerné mais certains concurrents l’ont été durement. Cet événement a permis un réveil salutaire, qui a enclenché toute une série de garanties en matière de plan de continuité. »

» PEUT-ÊTRE POURRA-T-ON ALLER JUSQU’À OFFRIR UN TÉLÉPHONE, CERTAINS Y ONT PENSÉ. ON RECEVRAIT UN SMARTPHONE DANS UNE AGENCE DE MOBILITÉ, C’EST UNE SOLUTION POSSIBLE. » Christophe Sanglier

La risque de la fracture numérique

Dans un monde idéal, tous les utilisateurs de transport se serviraient de leur téléphone pour se renseigner sur les possibilités de trajets, puis pour payer leurs déplacements en s’informant, en temps réel, du moindre aléa.

Mais cela reste un vœu pieux car il faut tenir compte de la fracture numérique et ne laisser personne au bord du chemin. « Nous avons effectivement proposé ce type de service sur Dijon avec Divia Mobilités. C’est très fluide pour ceux qui ont la maîtrise de ces applications mais je suis aussi président de l’association des maires et banlieues de France, et je sais bien que tous les usagers n’ont pas forcément de smartphones et, s’ils en ont un, ne s’en servent pas forcément pour rechercher des horaires et se déplacer », souligne Thierry Falconnet. L’élu explique qu’il y a encore 5 à 7 % de ventes à bord sur Dijon Métropole, avec une population « très loin » des offres sur mobile, et qui n’est pas seulement constituée de voyageurs occasionnels. « Il ne faut pas oublier les voyageurs captifs de la mobilité. Dans le quartier de politique de la ville d’intérêt national de Chenôve, on compte moins d’un véhicule par ménage contre trois dans les quartiers les plus riches. C’est donc une population qui dépend des transports en commun pour aller au travail et faire des démarches à la CPAM. Ce n’est pas une mince question pour ces populations toujours laissées pour compte dans les grands mouvements de progrès techniques. »

Même tonalité du côté de Philippe Vappereau : « Le smartphone reste au cœur de la mobilité, mais le fait d’avoir un smartphone ne garantit pas l’utilisation d’applications. Si l’on regarde la répartition du parc, on compte 80 % de smartphones Android et 20 % de smartphone IOS (Apple), mais au niveau des usages d’applications, c’est du 50-50. Donc une majorité d’utilisateurs d’Android n’utilise jamais les applications de son téléphone ».

« Attention aux angles morts ! », prévient aussi François Mottet. « Il ne faut pas oublier les usagers occasionnels qui ont besoin de tickets, il faut savoir rester pragmatique ». Et d’évoquer des solutions qui complètent les applications mobiles, comme l’open payment, et, pour les réfractaires à la carte bancaire, l’installation de kiosques multiservices. « Flowbird en dispose de 300 000 à travers le monde. C’est plus qu’un parcmètre. Cela permet d’acheter des titres de transport ou de stationnement, de louer (ou recharger) des véhicules électriques et des vélos. Ces kiosques font également office de bornes de taxi. »

Christophe Sanglier acquiesce. « On constate une inertie phénoménale car on n’a jamais vu autant d’appels d’offres pour des systèmes conventionnels, avec le renouvellement de machines physiques pour avoir des points de rencontre avec des personnes, et ceci partout dans le monde. Peut-être pourra-t-on aller jusqu’à offrir un téléphone, certains y ont pensé. On recevrait un smartphone dans une agence de mobilité, c’est une solution possible », avance-t-il.

Pour Eric Alix, il existe de multiples façons pour ne laisser personne de côté. « L’une de nos pistes de travail consiste à faire un lien entre le MaaS numérique et le MaaS physique. Nous disposons de beaucoup d’agents en stations qui peuvent aider les voyageurs et les guider. C’est un nouveau métier : il faut aller chercher les clients car le MaaS permet avant tout de gérer le problème de congestion dans les villes, grâce à la combinaison du transport en commun et des autres modes pour le premier et le dernier kilomètre. »

Mieux vaut, en effet, ne pas oublier la finalité du MaaS qui vise avant tout à limiter l’usage de la voiture, surtout quand il n’y a qu’une seule

personne à bord. « Ce qu’on ne souhaite surtout pas favoriser, c’est l’autosolisme », lance Thierry Falconnet. « Sur Dijon, on compte 37 000 véhicules qui entrent et sortent chaque jour dans la métropole, avec, en corollaire, la pollution et des engorgements sur les points d’entrée. C’est l’une des conséquences de la crise de la Covid. On s’en rend compte notamment avec la part des recettes du stationnement en voirie qui augmente. On a vécu une année exceptionnelle en 2019 avec l’augmentation de la part du transport en commun et des mobilités actives, grâce à des opérations comme « Dijon sans ma voiture » qui montaient en puissance. Et puis, la crise sanitaire est arrivée. Il va falloir regagner des parts modales », explique-t-il.» CELA NOUS DIFFÉRENCIE PAR RAPPORT À D’AUTRES OPÉRATEURS DU PRIVÉ QUI VONT CHERCHER À PRIVILÉGIER CERTAINS SERVICES AU DÉTRIMENT DES AUTRES. » François Mottet

La multiplicité des choix

La multiplicité des choix de transport sera, en partie, gérée par des algorithmes capables de faire correspondre les choix individuels aux impératifs dictés par les aléas du moment et les orientations transport définies par les collectivités. Mais peut-on faire confiance à des prestataires privés ? « On doit être garant de l’intérêt collectif », affirme François Mottet. « Uber ne se soucie pas de faire passer les voitures devant une école à 11 h 30 du matin. Alors que quand on gère les mobilités d’une collectivité via un partenariat public-privé, on cherche à limiter les passages devant les écoles entre 11 heures et midi en mettant en place des algorithmes d’intérêt collectif, qui vont pousser telle mobilité en fonction de l’heure, ou pousser pour une mobilité plus verte avec des modes doux, en fonction de la météo et de la préférence des utilisateurs, comme le choix du vélo », précise-t-il.

Pour gérer la complexité des choix de voyages sans dépendre d’un géant du calcul d’itinéraires, la RATP a ainsi racheté Mappy, troisième application de mobilité derrière Google et Waze comme se plaît à le rappeler Eric Alix. Ce rachat permet aussi de s’adresser aux 12 millions de visiteurs qui utilisent l’application chaque mois, dont 80 % le font pour des trajets en voiture : « A Paris on aura des quartiers qui seront réservés aux vélos et sans voiture à certains moments. Il faudra encourager le fait que l’automobiliste se rapproche du centre-ville mais n’y rentre pas et se gare dans un parking relais. On pourra proposer des trajets alternatifs à la voiture, ou du covoiturage pour partager un véhicule, ou bien encore suggérer un trajet en voiture à un utilisateur de transport en commun qui souhaite gagner du temps », détaille-t-il. Mais pour bien réussir, il n’y a pas de secret. « Il faudra maîtriser parfaitement la data, avec deux choses à concilier, d’abord la personnalisation des besoins individuels, la préférence des modes et aussi la suggestion liée à l’étude du comportement individuel. Mais on devra aussi s’accorder avec la politique de mobilité qui ne doit pas être trop rigide pour 80 000 ou 500 000 personnes, sinon cela risque de ne pas fonctionner. » Pour ces raisons, RATP Smart Systems a créé son propre Data Lab, « avec pas mal de datas scientists pour travailler sur ces sujets. Ce sera via l’appli Mappy et RATP et aussi dans les applis qu’on proposera en marque blanche ».

Le recours à la personnalisation des trajets signifie-t-il le glas de l’abonnement forfaitaire ? C’est l’une des tendances remarquée par Calypso. « Beaucoup d’AOM développent le « pay as you go ». On le voit en Ile-de-France notamment. Il s’agit de proposer le meilleur tarif quelle que soit la consommation de transport et cela en couvrant tous les usages. Cette tendance se développera d’autant plus après la pandémie car les gens ne seront plus enclins à payer pour un abonnement forfaitaire de transport en commun. Ils préféreront un paiement à l’usage entre le transport public et les nouvelles mobilités. On ne pourra plus les enfermer dans des schémas tarifaires », estime Philippe Vappereau.

Les dangers côté Gafa

Google, Apple ou Uber deviendront-ils les premiers vendeurs de billets de transports en France ? Les craintes sont légitimes qu’il s’agisse de pertes de données clientèles ou bien de pertes financières. Les Gafa risquent de profiter de l’ouverture de données sans participer au financement des infrastructures, s’inquiète-t-on à Dijon. « Leur métier c’est de maîtriser la donnée, mais qui va payer pour les infrastructures ? Dijon Métropole a installé 20 km de tramway (une dépense de 400 millions), et mis en place une solution d’open payment grâce à un partenariat public-privé, une solution originale à laquelle la collectivité, et donc l’usager et le contribuable, ont très largement contribué. Voir des entreprises privées s’emparer de tous ces investissements sans nécessairement des contreparties c’est une vraie question par rapport à l’argent public », souligne Thierry Falconnet. Une interrogation partagée par François Mottet : « un des points positifs de la LOM, c’est l’explosion des canaux de vente. Les Gafa pourraient avoir un certain intérêt à vendre des titres, mais comment va s’effectuer le partage des données générées ? Cela peut être dangereux si elles ne sont pas communiquées ». Selon lui, la situation sera différente selon la taille de l’agglomérations. Google pourrait se positionner à l’échelon national en se concentrant sur les plus grosses villes et proposer des billets unitaires sans tenir compte des situations particulières et leurs innombrables réductions tarifaires. « Google ne va pas s’amuser à les gérer. »

Alexandre Cabanis se veut pragmatique : il ne faudra pas craindre les plateformes si elles se contentent de vendre de titres sans opérabilité : « Dans ce cas, cela fera pschitt, mais si elles proposent un véritable parcours d’un point A à point B, cela sera très différent ».

Eric Alix estime que tout dépendra du niveau d’intégration des MaaS. « Il y a les niveaux 1 et 2 – l’information voyageurs et la vente du titre –, pour lesquels la LOM impose l’ouverture de la vente de titres. Mais il y a aussi des modèles plus ambitieux, le niveau 3 avec une logique de forfait et enfin le niveau 4, le Graal du Maas, qui consiste à combiner les titres. Si le marché du transport reste sur les niveaux 1 et 2, les gros acteurs de la mobilité risquent de prendre une bonne partie des ventes. Le salut viendra d’une intégration beaucoup plus forte en termes d’offres billettique avec la proposition de nouveaux services comme le vélo, la trottinette ou le parking. »

Mais attention, il ne faudrait pas que la part la plus « lucrative » (les niveaux 1 et 2) soit utilisée par les grands opérateurs, et que la gestion des niveaux 3 et 4 soit soutenu uniquement par les AOM, alerte Thierry Falconnet : « il faut éviter une offre à deux vitesses avec tous les investissements soutenus par les AOM tandis que le bénéfice irait uniquement aux gros opérateurs privés ». Pourtant, certaines petites agglomérations, jusqu’à 300 000 habitants, trouvent à l’inverse qu’elles ont plus à gagner à faire distribuer leurs titres par des tiers, soutient Christophe Sanglier : « cela représente des nouvelles opportunités de distribution, qui s’avèrent supérieures au risque de voir capter la maîtrise nominative de leurs clients », objecte-t-il.

Les collectivités doivent donc apprendre à s’approprier le MaaS, un marché en plein devenir et dont le business model n’est pas encore établi. « Les premiers projets mis en place en Scandinavie ne sont pas rentables. La collectivité n’est pas forcément en mesure de payer le service en totalité alors qu’elle a d’autres arbitrages à faire », rappelle Christophe Sanglier. Pour François Mottet, les AOM devront veiller à toujours donner la priorité à l’intérêt collectif tandis qu’Alexandre Cabanis estime que « l’un des enjeux pour les AOM sera de pouvoir trouver les meilleurs acteurs, capables de travailler collectivement ». Pour Philippe Vappereau, il reste encore beaucoup de questions sur la LOM, en particulier celles qui touchent à la gouvernance : « Il faut trouver un dialogue entre le public et le privé, aux objectifs différents, ce qui est loin d’être simple ». D’où ce mot de conclusion formulé par Eric Alix et largement partagé : « l’AOM a pour rôle de créer un écosystème et de le rendre vivant sur son territoire ».

Grégoire Hamon

Bus propres. Quelle technologie choisir aujourd’hui ?

Electromobilité, biogaz et hydrogène sont les trois technologies actuellement disponibles pour « verdir » les parcs d’autobus. Selon les critères que l’on considère – autonomie effective, prix des véhicules, infrastructures à envisager dans les dépôts ou sur la voie publique, gains environnementaux – chacune possède son propre domaine de pertinence, qui ne cesse d’évoluer au fil des progrès réalisés. Au moment où certains décideurs se demandent encore laquelle de ces technologies choisir, la conférence VRT le 27 mai a permis d’actualiser et de comparer leurs performances et coûts d’investissement respectifs.

Les autobus urbains rouleront-ils au gaz, à l’électricité ou à l’hydrogène en 2030 ? Avant même d’évoquer les avantages et les inconvénients de chacune des motorisations Guy Le Bras, directeur général Gart, a indiqué que le choix des collectivités sera aussi guidé par le contexte législatif européen. Or ce dernier comporte quelques incertitudes. « Dans l’article 36 de la loi TEC, il est prévu que le renouvellement des flottes de véhicules de transport public se fasse à 50 % en véhicule faible émissions jusqu’à 2025 et 100 % au-delà. Le spectre est assez large puisqu’il comporte des véhicules électriques et hydrogène et même au gaz naturel à condition que 20 % du gaz soit d’origine bio », a rappelé le représentant du Gart. « La plupart des constructeurs se sont bien adaptés et proposent une offre satisfaisante pour le marché urbain. Mais il faut aussi tenir compte de la directive européenne, qui stipule une part de renouvellement avec des véhicules zéro émission, ce qui exclu donc les véhicules GNV », a-t-il ajouté.

Ainsi, sur le créneau M3 des autobus, entre août 2021 et décembre 2025, 43 % des renouvellements des autobus doivent se faire avec des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs, dont 21,5 % à émission nulle. Après 2026, le taux passera à 61 % des renouvellements en carburants alternatifs, dont 30,5 % à émission nulle. « Il s’agit d’objectifs nationaux, et toute la question va être de savoir comment on les atteint. La directive européenne doit être transcrite en droit français avant la fin du mois d’août 2021 et les premières versions des décrets font état de notions de zonage, selon la taille des agglomérations. Ainsi on atteindrait les objectifs de la commission européenne sur la globalité du marché français, sans qu’il y ait besoin de l’appliquer réseau par réseau », révèle-t-il.

Un besoin de clarification

Un réseau de taille moyenne ne peut pas forcément se permettre de disposer d’un parc urbain fonctionnant avec plusieurs énergies. Le plus souvent, une seule énergie est choisie, pour des raisons de coût et d’exploitation, indique encore Guy Le Bras.

A l’inverse, les réseaux de taille grande et moyenne devront-ils nécessairement recourir à plusieurs énergies ? Là encore, il n’y a pas de réponse précise. « Une consultation, toujours en cours, a été lancée par le ministère de l’Ecologie. Les autorités organisatrices de la mobilités ont besoin de clarification pour savoir si elles pourront continuer durablement avec des flottes composées de tout ou partie de GNV. Si tous les objectifs européens doivent être remplis au niveau national, c’est plutôt une bonne nouvelle », poursuit Guy Le Bras, en précisant que cette indécision, qui laisse tout le monde au milieu du gué, génère surtout beaucoup d’inquiétude, de nombreux réseaux étant constitués uniquement de flottes fonctionnant au GNV. Et de s’interroger : « Comment trouver des ressources pour changer d’énergies ? De plus, on sait qu’il n’est pas souhaitable, d’un point de vue technique et d’exploitation, d’avoir un parc 100 % électrique, aussi bien d’un point de vue réseau électrique et météo ».

Iveco Bus a l’avantage d’être présent sur les deux créneaux du GNV et de l’électrique. Pour son directeur Mobilité durable, Jean-Marc Boucheret, il convient de défendre le biogaz, dont l’usage se trouve légitimé au regard de quatre critères : l’amélioration de la qualité de l’air, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), le TCO (Total cost of ownership) et la vitesse à laquelle il est possible de déployer des véhicules utilisant cette énergie. « Selon les experts, tout ce qui n’est pas fait avant 2030 nous retarde sur tous nos objectifs, notamment l’accord de Paris », insiste-t-il. « L’étude d’AirParif sur la qualité de l’air, qui recouvre deux ans de mesures sur 28 bus différents, indique que les motorisations Euro VI GNV ont apporté un grand bénéfice, avec sept fois moins de Nox émis par rapport aux véhicules diesel et 10 % de CO2 en moins. Dans le projet de loi évoquant les ZFE, les véhicules au bioGNV figurent dans le même groupe que les véhicules électriques, et il y a une certaine cohérence à mettre ensemble ces différentes énergies », souligne Jean-Marc Boucheret. « Les études de l’IFPEN et Carbone 4 sur l’analyse du cycle de vie indiquent également que le bioGNV émet 18 % de CO2 de moins par rapport à l’hydrogène d’origine renouvelable. Quant au TCO, les études en cours menées par le ministère des Transports soulignent que le bioGNV possède un TCO équivalent au diesel sur des coûts complets (acquisition, utilisation et maintenance). Enfin, la rapidité, c’est d’être capable de mettre rapidement en parc roulant un grand nombre de véhicules, ce qui est notre cas aussi bien pour les véhicules GNV qu’électriques. »

En tant qu’industriel, Iveco s’est donc préparé à la migration des motorisations gaz et électrique – un projet à 10 ans – tout en tenant compte d’aléas toujours fâcheux pour un industriel. Ainsi, ce dirigeant regrette que la France soit pénalisée par le décret d’août 2018 sur les aménagements des dépôts, « avec des exigences très particulières par rapport aux autres pays européens ».

Sur ce point, Guy Le Bras ajoute que « les normes ont été conçues surtout pour les gros réseaux de type RATP, ce qui crée des difficultés pour les réseaux plus petits. On discute avec le ministère pour obtenir des assouplissements ». Il pointe également quelques difficultés réglementaires supplémentaires, notamment pour les tunnels, avec des impératifs fixés par les pompiers.

Un enjeu de souveraineté

Il y a cependant d’autres signaux, plus positifs, pour le marché des autobus électriques, complète Nicolas Dagaud, directeur commercial de HCI Karsan. Cet importateur du constructeur turc indique que sur ses trois dernières années d’activité, Karsan a commercialisé 60 % de ses véhicules avec un moteur électrique : le Jest, un minibus de 6 m, et l’Atak, un midibus de 8 m. « En 2021, 90 % de nos ventes seront électriques, car ces véhicules bénéficieront pleinement de l’instauration des ZFE et des aides. Quand on parle de TCO, il faut aussi tenir compte des aides Moebus et du plan de relance. Ainsi, un Jest électrique se retrouve un peu près au même coût que sa version thermique. Il faudra voir si ces aides perdurent, mais en parallèle le prix des batteries va continuer à baisser », justifie-t-il.

Vincent Lemaire, président du groupe Safra qui est précurseur des bus hydrogène en France avec le Businova, tient pour sa part à « défendre » la technologie hydrogène en insistant sur le fait que les bus à hydrogène permettent de répondre aux enjeux de la qualité de l’air, et que la Commission européenne ne prend personne au dépourvu en les intégrant dans ses directives zéro émission. « Des groupes de travail ont été mis en place depuis 2018 sur le sujet. C’est un long processus de mise au point de ces textes, votés par nos députés en juin 2019, avec deux ans de transposition pour mettre en place une sous-cible à zéro émission, avec des quotas, pays par pays, selon leurs niveaux de richesses respectives », insiste-t-il.

Certes, reconnaît-il, les industriels comme Safra doivent encore faire de gros progrès en termes de coût de développement. « Les régions nous aident à lancer le système. On arrive à trouver 250 000 euros d’aides publiques sur les bus 12 mètres H2 », précise-t-il.

Rouler avec de l’hydrogène coûte plus cher, mais faut-il pour autant faire une croix sur le développement d’une filière européenne, au risque de voir arriver des concurrents chinois ? « Peut-on se permettre d’attendre ? D’autres viendront prendre cette place. Le gouvernement chinois s’est positionné sur l’hydrogène après l’électrique. Le fabriquant Yutong ne s’en cache pas. Sa devise, qui orne son hall d’entrée, l’annonce déjà : Nous allons envahir le monde ! Si l’on veut que notre industrie résiste, il faut y aller, c’est un enjeu de souveraineté, d’autant plus que ces nouvelles technologies sont assez faciles en termes d’exploitation ». Pour Safra, le marché commence à bouger dans le bon sens. Il y a un an, les gros marchés ne dépassaient pas cinq bus, alors que maintenant, une ville comme Dijon fait un appel d’offres avec 27 bus.

» DANS L’ARTICLE 36 DE LA LOI TEC, IL EST PRÉVU QUE LE RENOUVELLEMENT DES FLOTTES DE TRANSPORT PUBLIC SE FASSE À 50% EN VÉHICULES FAIBLES ÉMISSIONS JUSQU’À 2025 ET 100% AU-DELÀ. » Guy Le Bras

Les effets du climat

L’hiver dernier a été marqué par des températures très basses et certains réseaux ont connu des problèmes sur leurs bus électriques en France, ou en Allemagne, comme à Berlin.

« Des exploitants allemands ont partagé leurs valeurs : on est monté à 2,5 kWh par km sur des bus électriques, ce qui est très élevé », rapporte

Jean-Marc Boucheret (Iveco). Le constructeur donne la possibilité de faire du préconditionnement le matin pour le confort thermique du poste du chauffeur, de manière à utiliser les kWh du dépôt et non ceux de la batterie. Nicolas Dagaud (Karsan), indique que ses mini et midibus n’ont pas connu ce type de problèmes, étant positionnés sur du TAD ou opérant en cœur de ville, voire sur des sites privés. « L’autonomie demandée pour ce type de mission permet de préserver le confort thermique », indique-t-il en précisant que si les missions étaient amenées à devenir plus longues, et en cas de contraintes, il faudrait trouver une recharge intermédiaire, ce qui pourrait poser des problèmes en France qui « n’avance pas beaucoup » sur le sujet.Il signale aussi un avantage dont bénéficient ses véhicules, qui utilisent une batterie issue du monde automobile puisqu’elle a été conçue par BMW. « Elles n’ont besoin que d’une simple Wallbox pour se charger, ce qui fait que toutes les municipalités qui utilisent déjà des Zoé électriques sont déjà équipées pour les recevoir. » En revanche, le chauffage « n’est pas un projet simple » pour des véhicules de taille plus importante, reconnaît Vincent Lemaire (Safra). « Il n’y a pas grand-chose qui chauffe dans un bus électrique, contrairement au diesel ou au GNV qui possède un moteur thermique et produit de l’eau chaude. Il faut trouver des astuces, comme le préconditionnement, ou privilégier l’environnement chauffeur. On peut aussi faire le choix d’embarquer plus de batteries, c’est la tendance. Il y a deux ou trois ans, les cahiers des charges demandaient 250 kWh embarqués pour un 12 m, actuellement c’est plutôt 400 kWh. Mais il faut déplacer cette batterie toute la journée et la recharger, cela prend plus de temps. C’est justement l’un des intérêts de l’hydrogène. De plus la pile à combustible n’a pas un rendement à 100 % et produit un peu de chaleur, on peut utiliser cette énergie dissipée », expose-t-il.

L’arrivée de grands équipementiers

En termes de fiabilité, la technologie GNV a l’avantage d’être la plus mature par rapport aux technologies électriques à batterie ou à pile à combustibles. « FPT Industrial, qui développe nos moteurs en Bourgogne avec 1 300 employés, consacre 20 % de sa production aux moteurs GNV, c’est un exemple de reconversion industrielle. Ce moteur a une maturité, même s’il doit suivre les évolutions, comme la future norme Euro 6 step E qui arrive en 2022 », explique Jean-Marc Boucheret.

Iveco indique être en contact étroit avec les territoires, notamment l’Ile-de-France qui va devenir la première région en Europe pour le GNV avec 10 000 véhicules en parc, une trentaine de dépôts et surtout une trentaine de méthaniseurs en mesure de produire un gaz renouvelable d’origine locale. « Les collectivités veulent avoir une mobilité propre tout en redynamisant leurs territoires, avec la méthanisation de déchets agricoles ou provenant de l’industrie agroalimentaire pour les territoires ruraux. On compte près de 1 000 projets de méthaniseurs qui devraient fournir une vingtaine de tWh de bioGNV. Cette capacité devrait largement permettre de fournir la demande en France. Les collectivités urbaines peuvent mettre en place des méthaniseurs adossés à des stations de traitement des eaux, avec des gisements potentiels remarquables : 7 000 habitants produisent suffisamment de biodéchets pour alimenter un véhicule lourd sur un an. Des métropoles qui se sont lancées comme Lyon ou Marseille ont déjà la capacité d’alimenter 150 à 250 bus GNV rien qu’avec la méthanisation de leurs propres déchets », décrit-il, en insistant sur le fait que le bioGNV n’est pas qu’une énergie de transition.

Vincent Lemaire se montre également serein : le système de pile à combustible utilisé par Safra, développé par Symbio, est « de plus en plus fiable », même s’il reconnaît qu’un bus à hydrogène n’a pas encore la disponibilité d’un véhicule à moteur thermique. « Avec un bus à hydrogène, il faut faire attention en termes de sécurité. Un autobus, c’est devenu un gros ordinateur avec beaucoup de capteurs, qui peuvent créer des faux défauts : le véhicule peut se mettre en sécurité en cas de microcoupure, lorsqu’un capteur perd le signal pendant quelques secondes. Pourtant c’est positif, car il vaut mieux être très prudent en cas de véritable fuite d’hydrogène. Il y a encore du travail sur ce sujet, on progresse tous les jours. » Ce dirigeant ajoute que l’univers industriel autour de l’hydrogène se développe positivement : « les équipementiers se sont remis en cause sur l’autobus électrique à hydrogène. Avant, qu’il n’y avait qu’un seul fabriquant de courroies, ou de pignons par exemple. Maintenant l’offre s’est beaucoup plus développée et les grands équipementiers arrivent. Tant mieux, on va progresser pour atteindre les niveaux de fiabilité attendus ».

» DANS LE PROJET DE LOI ÉVOQUANT LES ZFE, LES VÉHICULES AU BIOGNV FIGURENT DANS LE MÊME GROUPE QUE LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, CE QUI EST COHÉRENT. » Jean-Marc Boucheret

Le retour d’expérience est encore plus récent pour Nicolas Dagaud, puisque les premiers véhicules Karsan n’ont été livrés qu’en septembre 2019 en France. Sur une échelle plus globale, Nicolas Dagaud constate que les constructeurs chinois ont fortement accéléré depuis 2016 avec de gros volumes. « Les véhicules de maintenant n’ont plus rien à voir avec ceux lancés en 2010, en termes de batteries et d’autonomie, la vision du marché permet d’être assez positif », estime-t-il. Un constat partagé par Jean-Marc Boucheret puisque Iveco est également présent sur le créneau des véhicules électriques. « C’est aussi un moyen d’exporter, puisque nous avons vendu des bus électriques produits en France en Norvège, aux Pays-Bas, en Italie, Autriche et Allemagne. Nous développons aussi la télématique. Le groupe a lancé Iveco On, ce qui permet de connecter les véhicules depuis notre centre de contrôle installé à Vénissieux. Cela permet de travailler au plus près des véhicules pour avoir la meilleure disponibilité au quotidien, en travaillant sur des principes de maintenance prédictive. »

La prise en compte des énergies vertes

Les quatre intervenants sont au moins unanimes sur un point : faire rouler des bus électriques, hydrogène ou gaz avec un carburant dont l’origine proviendrait de sources fossiles non renouvelables n’aurait aucun sens. « En France, on sait faire de l’hydrogène sans carbone grâce au nucléaire, sans compter les nombreux projets avec de l’éolien ou du photovoltaïque. C’est l’une des forces de notre pays, il faut aller vers ces nouvelles énergies, car si on produit de l’électricité avec du charbon cela n’a aucun intérêt », avance Vincent Lemaire (Safra). Côté GNV, la part du biogaz continue également à augmenter : 17 % du gaz utilisé par les véhicules gaz est d’origine bio, ce qui est « déjà significatif », estime Jean-Marc Boucheret (Iveco). « Nous sommes en phase avec les objectifs, avec une trajectoire qui aboutirait à 100 % de biogaz en 2050. »

Des améliorations seront également apportées sur la durabilité des batteries, ajoute-t-il. « L’Europe a lancé fin 2020 un projet de règlement sur les batteries, qui exigera de la part des industriels des critères de durabilité. Il faudra gérer sa fin de vie : la batterie aura son passeport, il faudra aussi déclarer la composition des minerais. Dans une période où on s’attend à voir décupler le nombre de batteries sur le marché, ces batteries seront beaucoup plus durables », souligne-t-il. L’efficacité accrue des batteries pourrait même faire de l’ombre aux véhicules hydrogène. « Bientôt les véhicules à batteries auront une autonomie équivalente à celle des véhicules à hydrogène, grâce aux progrès réalisés sur la densité énergétique et la baisse des coûts. Le point d’équilibre de la solution hydrogène est encore loin à atteindre et celui de la batterie arrivera plus vite. On rouvrira le dossier dans 2, 5 ou 10 ans pour comparer l’efficacité de ces deux solutions, d’autant plus que le rendement de l’hydrogène n’est pas aussi performant, on aura besoin de beaucoup plus d’électricité verte, c’est un autre inconvénient », objecte-t-il.

Made in France

Sur les 5 000 bus électriques vendus en Europe, un tiers provient de Chine. « En tant qu’industriel, c’est un mauvais signal », regrette Jean-Marc Boucheret (Iveco). « La particularité des producteurs chinois, c’est qu’ils fabriquent les batteries. Or en Europe, on n’a pas de filières de fabrication, on est en retard, on n’a pas pris le parti de développer cette activité, c’est le pari de demain, si on sait le faire, le pari sera gagné », lance Nicolas Dagaud (Karsan).

L’Union européenne commence heureusement à se saisir du problème, à travers le futur « Airbus des batteries », avec par exemple l’alliance de Total et Saft ou les projets de Stellantis dans le nord de la France « même si l’Allemagne pourrait devenir le barycentre de la production avec 20 à 25 % de la production mondiale prévue », analyse Jean-Marc Boucheret. Ce dernier indique qu’Iveco mise sur le label Origine France garantie pour ses véhicules électriques à batteries, puisque le constructeur possède des usines et un bureau d’études dans l’hexagone, en lien également avec le constructeur de batterie Forsee Power qui crée une usine à Poitiers.

Dans le domaine de l’hydrogène, Safra jouit d’une position unique puisque le constructeur albigeois indique être le seul constructeur à proposer un véhicule complètement européen, avec des piles développées par Symbio, filiale de Michelin et Faurecia « alors que nos concurrents utilisent une technologie canadienne ou japonaise. C’est aussi un choix collectif, qui dépend de la puissance publique ».

Vincent Lemaire note que les bus chinois n’ont pas eu beaucoup de succès en France : « les aspects de souveraineté sont prégnants chez nos politiques, on peut leur faire confiance. » La situation de HCI est différente, puisqu’il distribue les véhicules Karsan fabriqués en Turquie, même si les bus sont préparés en France à Nantes. Nicolas Dagaud souligne qu’il n’est pas prévu de monter des véhicules en France.

Positionnés sur des créneaux porteurs, ces trois constructeurs ne manquent pas de projets pour étoffer leurs gammes de véhicules. Ainsi Karsan va prochainement proposer sur le marché européen des véhicules électriques de 12 et 18 m, « qui seront dévoilés au cours du mois de juin 2021 », indique Nicolas Dagaud. Le constructeur turc travaille également sur un projet de bus autonome, sur la base d’un modèle Atac, déjà commercialisable. Un premier projet est prévu avec Keolis en Belgique.

» EN 2021, 90% DE NOS VENTES SERONT ÉLECTRIQUES, CAR CES VÉHICULES BÉNÉFICIERONT PLEINEMENT DE L’INSTAURATION DES ZFE ET DES AIDES. « Nicolas Dagaud

Safra s’est pour sa part engagé dans un projet investissement de 30 millions sur 10 ans, avec l’objectif de produire 200 véhicules à hydrogène par an. Le constructeur vise également la commercialisation d’un bus articulé de 18 m en 2023. « Le 18 m c’est un segment important. Ce véhicule a besoin de plus d’énergie et pour l’instant, il n’existe que la solution gaz. L’hydrogène prend tout son sens, d’autant plus que certaines régions sont en train d’acheter des trains à hydrogène et posséderont ainsi les infrastructures et des stations qui vont pouvoir être mutualisées », justifie Vincent Lemaire.

Les régions Occitanie et Aura ont également des projets de lignes d’autocars hydrogène, et Safra s’est engagé dans un projet de rétrofit d’autocars, avec une première commande de 15 véhicules. « En revanche, le rétrofit d’un autobus urbain est moins évident, car il y a des problématiques d’encombrements pour placer des réservoirs, le contexte économique n’est aussi pas le même entre les agglomérations et les régions. »

Changement d’échelle pour Iveco qui a investi « un zéro de plus » que Safra (comprendre au moins 300 millions) pour adapter son outil industriel aux nouvelles motorisations. « Le plus important c’est d’avoir les outils industriels et de développer l’après-vente. Une centaine de points de services en France ont été formés pour s’adapter au GNV, en termes de pièces détachées et d’entretien, et il en va de même pour les autobus à batteries. Notre centre de formation à Saint-Priest est très sollicité », détaille Jean-Marc Boucheret. Il ajoute qu’Iveco est capable de prendre en compte des projets clés en main intégrant également l’infrastructure, avec des recharges au dépôt ou par pantographes, en citant Brest comme exemple.

Le coût des infrastructures

Le coût des infrastructures est évidemment un sujet majeur. Nicolas Dagaud indique que c’est un facteur « très maîtrisé », surtout pour la première gamme déjà commercialisée de 6 et 8 m qui n’a besoin que d’une wallbox pouvant s’installer sur un réseau traditionnel avec une prise 220v 32 ampères. « C’est un vrai avantage, cela permet une recharge lente sur courant alternatif, il faut plus de 4 heures pour 88 kWh embarqué sur un Jest, alors qu’un Atac qui fait 201 kWh mettra 5 heures, soit encore plus court que dans l’automobile. » Avec une technologie de charge rapide, en courant continu, un Jest peut se recharger en 1 h 30 contre moins de quatre heures pour un Atac, ajoute-t-il.

La recharge d’un véhicule hydrogène nécessite par contre la présence d’un électrolyseur, souvent installé au dépôt, couplé à une station de compression. « Nous disposons de grands faiseurs en Europe et en France avec McPhy et nos énergéticiens Air Liquide, Engie EDF Hynamics. Des alternatives arrivent pour faire baisser encore plus vite le coût de l’hydrogène, en visant trois euros du kilo, c’est le cas des très grosses installations qui commencent à apparaître en France », indique Vincent Lemaire.

Le prix d’une station de compression dans le GNV tourne autour de 50 000 euros, indique Jean-Marc Boucheret. « On voit apparaître de plus en plus de stations mixtes de flottes privatives avec des pistes accessibles aux artisans ou aux transporteurs. A Aubagne, sur la RDT13, un investissement de cinq millions d’euros permet d’accueillir 80 à 100 autocars GNV. Ce prix comprend la conversion du dépôt et sa rénovation, ce qui est relativement abordable. Au-delà de 100 véhicules, le prix du GNV n’est pas celui à la pompe, mais plutôt deux fois moins, donc le coût est inférieur au gazole. C’est intéressant de faire cet investissement patrimonial », explique-t-il.

Le recyclage en ligne de mire

Interrogé sur la fin de vie des véhicules et le retraitement des déchets, Vincent Lemaire se montre rassurant. « Une pile à combustible est constituée de plaques en inox pour le cœur technologique et de matériaux plastiques pour le revêtement catalytique, il n’y a pas de difficulté avec la recyclabilité. Il y a aussi une batterie tampon pour donner 200 à 250 kW de puissance instantanée au démarrage, et là on tombe dans les problématiques de toutes les batteries lithium-ion avec une filière qui commence à s’installer en France. »

» LE GOUVERNEMENT CHINOIS S’EST POSITIONNÉ SUR L’HYDROGÈNE APRÈS L’ÉLECTRIQUE. YUTONG NE S’EN CACHE PAS. SA DEVISE : NOUS ALLONS ENVAHIR LE MONDE ! » Vincent Lemaire

Sur ce point, Nicolas Dagaud souligne que la France dispose de deux structures de recyclage, dont une gérée par une filiale de Veolia, avec un chiffre annoncé d’un recyclage à 95 %. « Ce sont les chiffres de l’automobile car c’est encore assez récent pour les bus, ce sera intéressant de confronter les données », ajoute-t-il.

De son côté, Jean-Marc Boucheret indique qu’un bus conventionnel, recourant à la recharge de nuit, possède de 2 à 2,5 t de batterie à recycler, avec un deuxième jeu dans sa durée de vie, soit quatre à cinq tonnes de batterie à recycler. « Nous préparons le développement de la filière de recyclage, avec tout d’abord une seconde vie en usage stationnaire, puis la fin de vie en recyclage à travers les différentes filières. Selon les études cycle de vie complet IFPEN-Carbone 4, cette opération s’est extrêmement améliorée par rapport au véhicule à combustible fossile. » glisse-t-il. Ce dernier en profite pour mettre avant les trolleybus, qui ne possèdent qu’une batterie minime ne servant qu’à faire un demi-tour en bout de parcours. « Nous continuons à produire cette solution de recharge par pantographe qui reste totalement pertinente, avec des projets d’importance comme à Prague, Berlin, Lyon ou encore à Limoges où nous avons livré des premiers véhicules Crealis l’an passé », conclut-il.

Grégoire Hamon

« Nous devons relever le défi de la crise financière et de la transition énergétique »

Les autocaristes sont confrontés à de multiples défis. Ils ont été très impactés par la crise sanitaire, dont les effets continuent de peser sur leurs activités. Dans le même temps, ils doivent se préparer à n’utiliser que des véhicules « propres » alors que l’industrie n’a pas grand-chose à leur proposer, a expliqué Jean-Sébastien Barrault, le président de la FNTV, lors de son intervention au Club VRT le 10 juin. L’occasion de faire le point sur un secteur très exposé à un moment-clé pour son avenir.

La crise sanitaire a été extrêmement violente pour le secteur du transport de voyageurs, qui l’a subie bien avant le premier confinement. Dès février 2020, de nombreux voyages étaient annulés par précaution. En mars, la chute d’activité du transport non conventionné était de 88 %.

Le transport conventionné a été aussi fortement touché. « Le transport scolaire a été totalement mis à l’arrêt au début du premier confinement et l’interurbain a dû revoir ses offres, ce qui a impacté les comptes de résultats », explique Jean-Sébastien Barrault, le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs.

Pour aider les entreprises à s’y retrouver dans le maquis des aides mises en place par le gouvernement, la FNTV a mis sur pied une cellule de crise. Elle a organisé des discussions avec les pouvoirs publics pour obtenir des indemnisations en faveur des transports scolaires. Côté régional, Jean-Sébastien Barrault pointe les difficultés auxquelles il a fallu faire face pour obtenir la prise en charge du coût des mesures sanitaires mises en place pour protéger les voyageurs.

Pour aider les entreprises à s’y retrouver dans le maquis des aides mises en place par le gouvernement, la FNTV a mis sur pied une cellule de crise. Elle a organisé des discussions avec les pouvoirs publics pour obtenir des indemnisations en faveur des transports scolaires. Côté régional, Jean-Sébastien Barrault pointe les difficultés auxquelles il a fallu faire face pour obtenir la prise en charge du coût des mesures sanitaires mises en place pour protéger les voyageurs.Au niveau national, la FNTV a joué son rôle de lobbying pour obtenir des aides gouvernementales. Selon son président, qui est aussi président du groupe de transport Bardhum, dès le début de la crise, le ministère des Transports et Bercy ont été à l’écoute de la profession et de ses difficultés. Si la Fédération n’a pas obtenu tout ce qu’elle demandait, elle se félicite d’avoir réussi à faire intégrer le secteur dans la liste S1 des entreprises les plus impactées par la crise, au même titre que les cafés et les restaurants. Ce qui lui a permis de bénéficier de mesures de soutien renforcées en matière d’activité partielle, de fonds de solidarité, de décalage de remboursement des emprunts et crédits baux et d’exonération de charges.

Aujourd’hui les discussions se poursuivent. Car si de nombreux autres secteurs ont pu reprendre leurs activités, c’est encore loin d’être le cas pour les autocaristes. « Les carnets de commandes ne sont pas revenus au niveau d’avant la crise et il faudra du temps pour faire revenir les clients ». C’est pourquoi la profession va avoir besoin d’un accompagnement économique à plus long terme.

Les autocaristes, ayant des charges fixes importantes liées au remboursement de leurs matériels, ont bénéficié de la suspension de leurs échéances durant un an. Mais depuis mars 2021, on leur demande d’en reprendre le paiement, alors que leur activité n’a pas encore repris. Ce qui les met dans une situation insurmontable.

Pour leur éviter de sombrer, la Fédération a plaidé leur cause auprès du ministre de l’Economie et obtenu de Bercy un dispositif de concertation et de conciliation pour étaler ou annuler partiellement des dettes de ces entreprises, au cas par cas. Il s’agit de proposer une solution sur-mesure à toutes celles qui se retrouvent face à un « mur de la dette », selon l’expression employée par Jean-Sébastien Barrault, faute d’avoir retrouvé l’activité nécessaire.

La Fédération négocie avec le gouvernement un dispositif d’accompagnement des TPE, jusque-là exclues du dispositif d’aide des coûts fixes. Comme elle le fait aussi pour trouver une solution aux difficultés des sociétés les plus importantes, pénalisées par le plafonnement total du montant des aides à 1,8 million d’euros par entreprise.

Interminable crise

Jusqu’ici les entreprises du secteur ont su faire preuve de résilience. Grâce aux mesures de sauvegarde prises par l’Etat, il n’y a pas eu de dépôts de bilan en cascade. Mais les inquiétudes restent fortes, les deux tiers des adhérents de la FNTV ne prévoyant pas de retour à une situation au niveau d’avant crise avant 2022.

« Les carnets de commandes de la profession ne sont pleins qu’à hauteur de 25 % de ce qu’ils étaient en 2019. On sent un frémissement et les activités reprennent, mais avec des disparités selon les secteurs. Tout l’enjeu est de faire revenir les clients dans les autocars », poursuit le président de la FNTV.

C’est pourquoi l’un des grands objectifs de la profession consiste à rassurer les voyageurs en mettant en avant les mesures sanitaires prises. La Fédération va ainsi lancer une grande campagne de communication dans les médias et les réseaux sociaux, pour mieux faire connaître le secteur et relancer l’activité.

La FNTV a aussi choisi un thème très fédérateur, pour son prochain congrès qui se tiendra en octobre : « Ré-enchanter l’expérience voyageur ». Tout un programme !

Autre axe de travail, la FNTV planche avec le ministère de l’Education Nationale pour faciliter la reprise de l’activité des transports scolaires. Il s’agit notamment de faciliter les procédures très contraignantes quand un enseignant souhaite organiser un voyage scolaire. « Nous souhaitons que les inspections d’académie labellisent des produits, afin que les enseignants aient la possibilité de lancer des voyages scolaires dès la rentrée, en raccourcissant les délais », précise Jean-Sébastien Barrault.

Quasi-absence de cars propres sur le marché

Sur les 69 000 autocars immatriculés en France, seuls 250 circulent au GNV et 70 à l’électrique. 99 % du parc roule au diesel et 38 % des autocars en circulation ne sont pas aux normes Euro 5 ou 6. « En matière de transition écologique, tout reste à faire », reconnaît Jean-Sébastien Barrault qui assure que ce n’est pas faute, pour la profession, d’avoir conscience de la nécessité de s’inscrire dans cette transition écologique. « Je ne connais pas d’opérateur qui la refuse, dès lors qu’il a le matériel et qu’il est accompagné par l’autorité organisatrice. Par conviction personnelle, ou sous la pression des pouvoirs publics et de l’opinion, les chefs d’entreprise souhaiteraient pouvoir agir, mais ils se trouvent limités par une quasi-absence d’offre industrielle. »

En effet, sur la cinquantaine de modèles de cars proposés par les constructeurs, seuls quatre sont au gaz et l’offre électrique se limite à deux véhicules de marque chinoise. « Il faudrait imposer la production d’autocars propres », estime le responsable de la FNTV qui regrette l’absence de contraintes sur les constructeurs, y compris au niveau européen. « En matière de transition énergétique, l’offre est nulle pour le transport touristique et quasi nulle pour le transport scolaire. Les rares offres disponibles ne concernent que l’interurbain et nous avons le sentiment d’être coincés entre le marteau et l’enclume, entre la pression pour verdir notre flotte et l’absence d’offre industrielle. »

De plus, ces véhicules sont plus chers à l’achat et leur réseau d’avitaillement (les stations d’approvisionnement en gaz ou en électricité) est très peu développé. Pour prendre en compte le surcoût, le gouvernement a reconduit son système de sur-amortissement (40 % de déduction fiscale) sur l’achat de matériel neuf au gaz jusqu’au 31 décembre 2024.

» LES CARNETS DE COMMANDES NE SONT PAS REVENUS AU NIVEAU D’AVANT LA CRISE ET IL FAUDRA DU TEMPS POUR FAIRE REVENIR LES CLIENTS. «

Et dans le cadre du plan de relance de l’économie, il a annoncé la mise en place d’un bonus pour l’achat de véhicules lourds fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène. « Il s’agit d’une prime de 30 000 euros pour l’achat d’autocars électriques et hydrogènes, des véhicules rares ou qui n’existent pas », ironise Jean-Sébastien Barrault. Un montant d’autant plus étonnant que les transporteurs routiers qui achèteront des camions au gaz bénéficieront, eux, d’une prime de 50 000 euros, alors que ces véhicules coûtent deux fois moins que des cars propres. Le président de la FNTV plaide donc pour un renforcement des aides à la conversion des véhicules. Selon lui, les autorités organisatrices des mobilités ont aussi une part de responsabilité : la durée des marchés est trop courte pour laisser le temps aux entreprises d’amortir des véhicules plus chers à l’achat. De plus, ajoute-t-il, si les appels d’offres demandent de plus en plus souvent de chiffrer une option portant sur l’utilisation de véhicules « propres », force est de constater que cette option n’est quasiment jamais retenue.

Carburants alternatifs et rétrofit

Pour pouvoir s’engager efficacement et rapidement dans la transition énergétique, la FNTV souhaiterait que deux pistes soient étudiées. La première passe par une meilleure reconnaissance des carburants alternatifs. « Utiliser du carburant B100, par exemple, pourrait permettre d’accélérer la transition énergétique en France, mais les textes ne le prévoient pas. Ils s’attachent uniquement à la motorisation », regrette le président de la Fédération qui suggère aussi de travailler la piste du rétrofit des matériels. « Les conversions des véhicules diesel au gaz ou à l’électrique restent encore artisanales en France, alors que d’autres pays sont plus avancés sur ce sujet. » Il précise que cela n’aurait de sens que si on augmentait la durée de vie des autocars, dont la moyenne est aujourd’hui de 14 ans. La FNTV planche sur cette question avec le ministre des Transports, Jean Baptiste Djebarri, qui a mis en place une task force de la transition énergétique, réunissant les transporteurs, les constructeurs de véhicules et les énergéticiens afin d’établir une convention entre l’ensemble de ces acteurs et l’Etat. Trois groupes de travail ont été constitués : usages et mix énergétique ; offre des constructeurs et avitaillement et aspects économiques et TCO (total cost of ownership).

Calendrier à revoir

Dans la mesure où les autocaristes ne sont pas concernés par la réduction de la ristourne de la TICPE ou par l’écotaxe, la FNTV se dit favorable au projet de loi Climat et Résilience et pas opposé à l’amendement qui vise à interdire la vente des autocars thermiques en 2040. « C’est une interdiction de vente, pas d’usage et c’est un bon moyen de mettre la pression sur les industriels », explique Jean-Sébastien Barrault. Face à l’extension des Zones à Faibles Emissions (ZFE) dans les grandes métropoles, qui conduisent à y interdire les autocars thermiques, la FNTV espère que les négociations menées dans le cadre de la convention sur la transition énergétique, lui permettront de se mettre d’accord avec l’Etat sur un calendrier réaliste. La Fédération a déjà fait savoir à la mairie de Paris que la profession ne serait pas prête pour l’échéance de 2024. « Pour lutter contre la pollution routière, nous comprenons que l’on ne puisse pas attendre 14 ans, le temps nécessaire pour renouveler l’intégralité de notre parc. Mais nous voudrions un calendrier raisonnable pour sortir du diesel, qui prenne en compte les disponibilités des constructeurs. »

Multiplication des achats et des fusions

Les lois Notre et LOM ont étendu le champ de compétences des régions, faisant craindre un éloignement du centre de décisions. D’où aussi une tendance au lancement d’appels d’offres sur des lots de taille plus importante. « Les cahiers des charges ont tendance à devenir plus complexes », indique le président de la FNTV. Un mouvement de concentration dans le secteur a déjà commencé pour constituer des groupes plus importants et donc censés être plus puissants pour répondre aux appels d’offres. En dix ans le nombre d’entreprises du transport routier de voyageurs est ainsi passé de 3000 à 2000, alors que dans le même temps le trafic augmentait.

» NOUS AVONS LE SENTIMENT D’ÊTRE COINCÉS ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME, ENTRE LA PRESSION POUR VERDIR NOTRE FLOTTE ET L’ABSENCE D’OFFRE INDUSTRIELLE. «

Certes, les créations de TPE se poursuivent, mais les fusions et rachats se multiplient. Les PME représentent encore 55 % des cartes grises, mais une tendance se dessine avec des entreprises plus importantes et présentes sur plusieurs territoires. Le président de la FNTV constate aussi que les autorités organisatrices sont tentées d’acheter elles-mêmes le matériel, comme cherche à le faire actuellement Ile-de-France Mobilités. « Les chefs d’entreprise n’y sont pas favorables, car ils redoutent qu’en étant dépossédés de leur matériel, leur rôle se limite à gérer les problèmes de personnel », prévient-il. Il estime que d’ici une dizaine d’années, le transport interurbain devrait connaître la même organisation que le transport urbain, avec des collectivités devenues propriétaires du matériel et demandant de plus en plus de services.

L’ouverture à la concurrence en Ile-de-France n’inquiète pas la FNTV puisque ses membres y sont déjà confrontés ailleurs. « Aujourd’hui, le mouvement est lancé. Ce n’est plus un sujet », résume son président. Mais, ajoute-t-il, « la FNTV a joué son rôle pour que les appels d’offres se passent bien ».

L’organisation professionnelle a ainsi conclu un accord avec les partenaires sociaux sur le transfert automatique du personnel attaché à un lot, lorsque celui-ci est perdu par une entreprise. Cette possibilité n’était pas prévue par le Code du travail qui n’envisageait que le transfert automatique d’une entité économique et sociale, c’est-à-dire au niveau d’une entreprise. Or, l’ouverture à la concurrence du transport interurbain en Ile-de-France a pour particularité de porter sur des lots qui ne concernent qu’une partie de l’activité de l’entreprise. Il fallait donc régler ce problème.

Le sujet social est d’ailleurs au cœur des actions de la FNTV, qui se préoccupe de longue date des difficultés de recrutements du secteur. Or, ses besoins sont croissants en raison d’une pyramide des âges vieillissante. La profession doit travailler sur son manque d’attractivité du fait des niveaux de rémunération pratiqués et parce que 40 % des postes proposés sont à temps partiel. Pour les rendre plus attractifs, la FNTV et le ministère du Travail ont travaillé à la mise place d’un pacte gagnant-gagnant. La Fédération discute du sujet avec les partenaires sociaux pour voir comment jouer sur la complémentarité avec d’autres secteurs d’activité.

S’agissant des revalorisations salariales, le gouvernement a demandé au CNR de créer un indice qui servira de références auprès des autorités organisatrices de la mobilité. « Nos entreprises qui ont de nombreux contrats pluriannuels, doivent pouvoir répercuter l’évolution de leurs coûts de revient de façon objective et fiable. Cet indice a vocation à être utilisé dans les clauses de revalorisation des marchés », explique Jean-Sébastien Barrault.

Pour faciliter les recrutements des jeunes, le gouvernement a aussi accepté de baisser l’âge minimal pour l’obtention du permis D à 18 ans. « Le permis à 21 ans était un obstacle. Nous ne recrutions que des gens pour qui c’était un 2e emploi, ou une reconversion ». Une réforme bienvenue et saluée par le secteur qui pourra ainsi attirer plus facilement de nouveaux profils de candidats aux postes de conducteurs.

Valérie Chrzavzez

Une fédération au service des autocaristes et de leur écosystème

Jean-Sébastien Barrault, président du groupe Bardhum est, depuis 2017, président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV). Créée en 1992, après une scission avec la FNTR, la FNTV regroupe 1 500 autocaristes, dont une majorité de TPE. Parmi les nouveautés, depuis trois ans, FNTV Nouvelles Mobilités, a été créée pour représenter les nouvelles activités, des sociétés de covoiturage aux plateformes de mobilités.

La FNTV a pour mission d’aider ses adhérents en les informant, de promouvoir les entreprises du transport routier de voyageurs en menant des opérations de lobbying auprès des pouvoirs publics, de négocier avec les partenaires sociaux l’évolution de la convention collective et d’assurer la promotion des métiers du secteur.

Cars Macron : des pistes pour un nouveau modèle économique

Le 7 août 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisait l’ouverture à la concurrence du transport par autocar. Dès 2016, leur taux de remplissage atteignait 38 %. Ces cars ont permis de créer près de 3 000 emplois, permettant de démocratiser les transports, 60 % de leurs utilisateurs rapportent qu’ils n’auraient pas voyagé sans cette solution, affirme la FNTV. Depuis leur création, les cars Macron ont transporté plus de 40 millions de voyageurs, avec une tendance à la hausse jusqu’en 2020.

Mais la crise sanitaire a fait retomber leur niveau d’activité au niveau de 2016.

Reste qu’ils n’ont jamais été rentables. Leur pérennité dépendra de leur capacité à le devenir, souligne Jean-Sébastien Barrault, pour qui les marges de manœuvre sont limitées. Augmenter leurs prix, leur ferait perdre des voyageurs, c’est pourquoi la FNTV estime que la seule piste envisageable serait de faire baisser leurs charges, en diminuant les droits de toucher et de péage. Deux postes qui représentent 25 % de leurs coûts de revient.

Le téléphérique urbain prend son envol en France

Si la France a longtemps paru à la traîne, elle rattrape désormais son retard grâce à plusieurs projets, achevés, en construction ou en d’appel d’offres. Notamment en Ile-de-France où le contrat du Câble A vient d’être signé et à Toulouse où Téléo est attendu d’ici la fin de l’année.